Ils étaient nombreux, les groupes de musique sénégalais, à faire le pari du terroir et de l’authentique. Chanter et danser local. S’extraire des tendances et des modes dominantes, tout au plus revendiquer des influences. Importer des rythmes parce qu’ils n’appartiennent à personne sinon au vent de l’humanité. Les assimiler, les mélanger à la teinte locale. Faire cohabiter le génie local et le talent d’ailleurs. Ramener la Rumba cubaine à la terre mère. Donner corps et âme à l’universel ce qu’il doit être : « l’enracinement et l’ouverture ». Sortir la formule des vœux pieux et lui donner une véritable existence. Ne pas se diluer. Garder l’attachement coûte que coûte à une forme de récit, de vocation ; en un mot être pour le peuple, la bouche chez Césaire et la trompette ou le grain de millet chez Senghor. Donner une vie et un élan au chant traditionnel, garder l’amour du terroir au risque parfois de l’idéaliser. Voyager pour émerveiller et partager, mais revenir toujours comme dans une romance sans fin avec sa terre.

Ils étaient bien nombreux au Sénégal à s’inscrire dans cette logique. Qu’il s’agisse du « Super étoile », de « l’orchestra Baobab », du « Daande leñol » du « Super Diamono », de « Touré Kunda », du « PBS », de « Fogny », des « frères Guissé… » L’art, qu’il s’en défende ou pas, était bien le véhicule du politique. L’étendard sur lequel l’émotion côtoie le désir d’évasion et le combat. Dans ces années 70 la fièvre du contexte avait fécondé le génie de groupes devenus l’identité sénégalaise dans la lumière vive. A force d’éclipse, le temps a couvert de son ombre certains groupes. Comme dans un sacrifice, il leur fallait disparaître, ou vivre in petto, pour que les têtes de ponts puissent représenter le reste. Il en faut bien de la fortune au talent pour durer et conquérir. Mais de l’autre côté du miroir, gisent presque inanimés, les talents sabrés par le destin, désailés par les circonstances, et qui ne volent plus, et marchent à l’ombre de la gloire et du succès.

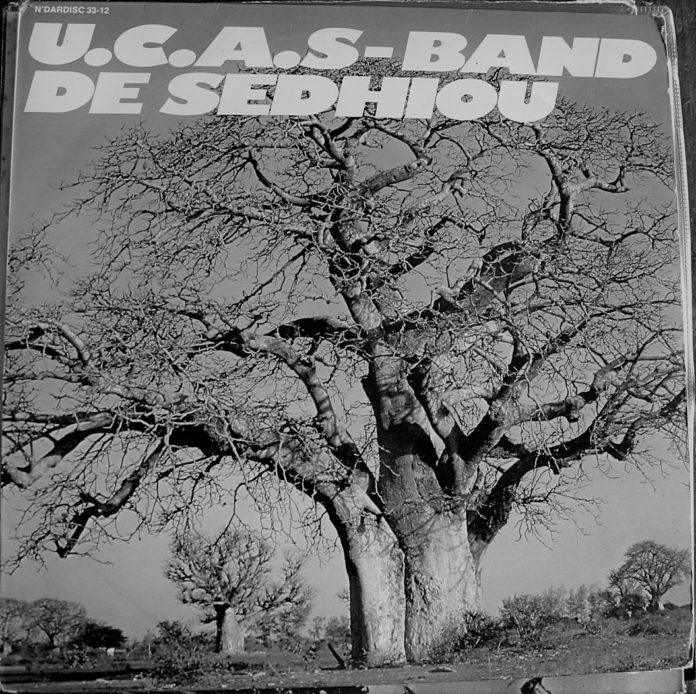

L’Ucas Jazz Band de Sédhiou semble être dans cette deuxième catégorie. Presque le prototype du groupe que le temps ensable petit à petit dans l’oubli. Ce temps, l’ennemi Baudelarien, sans pitié ni pudeur, qui détruit le rêve. Pour qui cherche la véritable histoire de ce groupe mythique, encore plus leur devenir, il n’y a guère que dans le répertoire en ligne de RFI musique, ou encore possiblement dans le blog rempli de pépites culturelles de Kibili Demba Cissokho, ou bien dans les anecdotes des amateurs, que l’on trouve les récits énamourés sur un groupe qui avait réussi à fusionner le Pakao et la Casamance, deux régions méridionales du Sénégal. Dans ces régions, on était initiés à l’Ucas comme on l’est au sein de la mère. Les vieux aimaient rappeler leur jeunesse et avaient gardé cette nostalgie générationnelle. Ils le disaient avec tant d’étoiles dans les yeux qu’on avait l’impression d’être nés trop tard. Regret empoisonné par la perspective de ne point les revoir à l’œuvre.

Je l’ai vécu à domicile cette mélancolie. Peu bavard et réservé, dans ces rares joies que j’ai pu voir, mon père fredonnait les airs du groupe de Sédhiou. En Joola ou en Mandingue, on devinait son bonheur comme de retrouver une jeunesse éperdue. Et je puis vous dire, que vivre le bonheur du père, ou même le revivre en souvenir, ça reste la joie béate et inégalée que la vie sait offrir. Du bougeureub[i] au Jambadong[ii], le groupe savait réveiller le démon des soirées.

Ses membres, de divers âges, aux talents pluriels, avaient bien dépassé la famille à l’origine du groupe dans les années 70. La famille s’était élargie pour devenir une plus grande, le groupe fanion, le groupe phare dont le chant était le pouls d’une région et d’un pays provincial lointain. Jeunes, vieux, danseurs occasionnels comme réguliers des soirées de la bourgeoisie de province, tous se trémoussaient dans les hôtels ou dans les quartiers, en écoutant ce groupe. Mais la gratitude qu’on leur témoigne n’est pas suffisante pour rattraper leur futur presque condamné.

La gloire locale de la bande Ucas n’a pas embrassé la gloire nationale. Encore moins la gloire internationale. Leurs concerts extérieurs semblent lointains. Trop locale, trop petite, typée, leur gloire était comme plafonnée à ce succès de palier, que l’on communique de case en case, de famille en famille, mais incapable de toucher au fertilisant du succès inter-national. Aujourd’hui, dans les rues de Sédhiou, me confie un ami, il n’est pas rare de rencontrer d’ex-pensionnaires de ce groupe, sans le sous, démunis et quelconques. Toute la gloire a été brûlée par le soleil impitoyable d’une condition d’artiste difficile. Viennent les problèmes de santé, les ennuis, ces héros anonymes, crèvent dans le silence.

Et le deuil national ou local reste le seul soin qu’on a pour nos artistes. Je l’avais écrit dans une chronique Encrages pour le journal Le Quotidien, suite à la disparition de Médoune Diallo et Joe Ouakam : l’art est le parent pauvre de notre culture. Hors des gloires aux soleils vifs, il y a tant de malheureux qui disparaissent des centres d’intérêt parce qu’aucune ingénierie nationale n’a été pensée pour les maintenir à flot, ou à minima, les garder à un niveau élémentaire de dignité.

Au fond, ce que l’on célèbre à longueur de journée s’agissant de l’endogène, n’est que du registre du discours. On aime assez peu le local finalement. On s’en réjouit comme le pittoresque de l’authenticité mais on l’oublie ou s’en débarrasse dès que l’urgence demande de nous une implication réelle. On poétise les décors, les paysages, les savoir-faire, les traditions, les sagesses sociales, la beauté dans le dénuement ; on paraît se battre dans des discours enfiévrés sur l’endogène, mais à la vérité, au jour le jour, dans la nudité du quotidien violent, on le méprise l’endogène, car trop proche, trop vif symbole d’une vie difficile. Alors les pèlerinages de retour chez soi sont autant de moments où l’on redécouvre avec nostalgie les visages oubliés qu’on l’on idéalise. Mais les blessures restent. Dès que la parenthèse du mensonge poétique se referme, on retrouve, dans l’errance des marchés et des endroits de palabres, ceux qu’on est censé aimer et qui sont dans la pénombre de la honte et de la désaffection.

Réflexe sans doute humain, trop humain, on n’aime pas trop le mal portant, le moche, le pauvre. Dès qu’on l’embrasse, c’est toujours une forme de pitié. La pitié est le poison de l’amour. Elle magnifie plus celui qui donne que celui qui reçoit. Nous donnons plus à l’endogène que nous en recevons. Les luttes deviennent les enjeux d’un petit nombre alors que les destinataires n’en bénéficient jamais, et c’est d’ailleurs chez eux les pauvres que la tentation de la déculturation est forte, parce qu’elle est synonyme de prospérité, d’espoir marchandé et démarché par les vendeurs de rêve à pas cher.

Vérité sans doute encore plus désagréable, tous les groupes qui ont pu avoir une pérennité, un succès sur des générations, et qui peuvent encore postuler à d’autres années de succès, ont construit une part majeure de leur capital à l’étranger. Faisons court, en occident. Qu’il s’agisse des écuries de Youssou Ndour, Omar Pène, Baaba Maal, la part d’endogène a surtout connu la fécondation de l’international. C’est chez l’accultureur que se façonne en partie le costume de héros. La gloire est donc souvent rapatriée chez soi, elle garde toujours la dette de l’ailleurs. Curiosités et cruautés de l’histoire sans doute.

Mais l’endogène n’est pas vendeur déjà au niveau national. Le talent local reste déprécié. Les populations n’ont pas assez « émergé » pour le savourer et le sanctifier. C’est bien souvent des dénicheurs, en quête d’exotisme ou parfaitement sincères, qui repayent le mérite d’un génie local que les populations méprisent. Face à cet inextricable situation, l’endogène devient juste le mythe politique, lointain et captif de discours idéologiques. Les porte-parole, jamais investis, n’ayant reçu aucun mandat, en font commerce pour des retombées rarement collectives. Ils entretiennent l’illusion d’une autarcie heureuse, d’une pureté identitaire salvatrice alors ceux qui la vivent le font dans la pénitence. Ceux qui ont joué le jeu – sincèrement – de l’endogène, sont sortis de la scène de l’histoire et à eux, pour tombeaux, on offre que quelques anecdotes et quelques reconnaissances pré & posthumes.

La bande de Dandan Diédhiou, comme plusieurs petits groupes, le « Fogny » par exemple, a été trompée par l’Histoire. Il leur reste de petites scènes comme ce dernier meeting de Macky Sall à Sédhiou pour revivre timidement. Leur mise a été raflée par d’autres. C’est l’histoire de petits pillages internes et nationaux. On parlera commodément de fortunes et d’infortunes car c’est sans doute le jeu de la vie. Aussi de la pauvreté, ennemi tout trouvé. Avant même le succès matériel pourtant, les artistes ne demandent pas grand-chose d’autre que de l’attention et de l’intérêt, surtout des leurs. Voilà le grand raté.

Ils ont chanté, parlé, écrit, dansé, enseigné dans leurs langues sans demander des médailles. L’authentique était la vérité de chaque instant pour toutes les populations, leurs calendriers, leur naturel… Atteindre les rivages de la capitale Dakar depuis Sédhiou et son intérêt, est un défi ; parler des ailleurs faiseurs de succès, c’est carrément trop leur demander. Voici ramassés, les goûts et les dégoûts de l’endogène ; les élans qui butent sur le plafond. L’endogène en devient presque le mythe aveuglant : de ceux qui voient très bien très loin, et si mal de très près.

Elgas

elga.mc@gmail.com

[i] Danse traditionnelle Joola

[ii] Univers du chant et de la danse mandingue

![[L’ET DIT TÔT] Ces traîtres de Ngoné Ndour, SODAV et compagnie : dossier vingtenaire de la ‘redevance pour copie privée’](https://tract.sn/wp-content/uploads/2023/04/PhotoOusseynouNarGueye-218x150.jpg)

![[PATRIMOINE] Sauvegarde du Kankourang : L’État et la communauté mandingue engagent un partenariat stratégique (Par Kémo Daffé)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/01/Kankurang-7-218x150.jpg)

![[Youssou, ce soir 3 janvier, Dakar Arena] Comment se prépare ‘Le Grand Bal’ de Y.ND, King of Mbalakh ?](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/01/ynd-youssou-dakar-arena-218x150.jpg)

![[‘KAARO KAAR’] À 87 ans, décède Khar Mbaye Madiaga, cantatrice iconique de l’épopée des Lions au Mondial de foot 2002](https://tract.sn/wp-content/uploads/2025/12/Khar-Mbaye-Gadiaga-218x150.jpg)

![[WOLOFAL] Signification du mot teggin](https://tract.sn/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_20241130-1128292-218x150.jpg)

![[FOCUS] ‘Oscar’, la marque leader d’accessoires et de pass d’entrées de spectacles](https://tract.sn/wp-content/uploads/2024/11/FB_IMG_1732391065136-218x150.jpg)

![[L’ET DIT TÔT D’O.N.G] COMDAMNER ‘L’APOLOGIE’ DE L’HOMOSEXUALITÉ ? LA LIBERTÉ D’EXPRESSION SACRIFIÉE SUR L’AUTEL DU POPULISME (Par Ousseynou Nar Gueye)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/Ousseynou-Nar-Gueye-en-costume-marron-et-chemise-noire-12-mars-2026-324x160.jpg)