SENtract – Rendre le label culturel plus consommable, en faire un creuset d’humanisme chantant ! N’est-ce pas le seul moyen de pousser l’art de la musique vers la chaleur perdue d’un monde exsangue, devenu depuis des décennies, une sorte d’immense cœur glacé déserté par tout ce que les sociétés policées adoptent comme instruments de leur âme couvant la sagesse humaine de l’amour ?

Par Bassirou NIANG

Du temps où le monde souriait encore de sa parenthèse de joie, de stabilité, dans le creux des années 90, il était heureux de voir sur les télévisions africaines d’enivrants vagues de sonorités nous faisant sourire de toutes nos dents. À Dakar, dans les studios de la RTS, dans un décor clooné de club de jazz d’Harlem, avec un animateur à la vantardise mal cachée, s’introduisait sur scène la diva Aminata Fall (la première femme au Sénégal à avoir intégré un orchestre). Laquelle nous chanta, sur des cuivres rappelant le mythique Mississippi, une basse lourdement sonore et une batterie imposante digne de la Nouvelle Orleans, le titre en wolof « Ooh Fatu give me cere mbum ». Vantant fièrement les bienfaits du cous-cous sénégalais, à la sauve moringa (nébédaye ou saap saap). Et comment s’appelait d’ailleurs l’émission ? Ah, oui, Jazz Plus ! Diffusée le mercredi soir, tous les quinze jours.

Mais que reste-il aujourd’hui de cette gloire musicale perdue de la télévision de chez nous face à cette nationalisation de l’écran divertissant ? Juste, certainement, de quoi sourire, pour ne pas oser ricaner des talents fast-foodiens dits musicaux. Du tout et rien ! Même si dans cette forêt touffue de noms cherchant la gloire, certains figurent dans les annales des légendes. Une réalité bien lamentable quant elle se lit à l’aune des textes dont la structure force le sarcasme. L’entreprise musicale voit les mots et fausses notes miner les fondements de sa crédibilité artistique. Et quand on tend l’oreille, « on croit entendre grincer les persiennes », pour paraphraser l’autre qui critiqua sévèrement un candidat poussant la chansonnette.

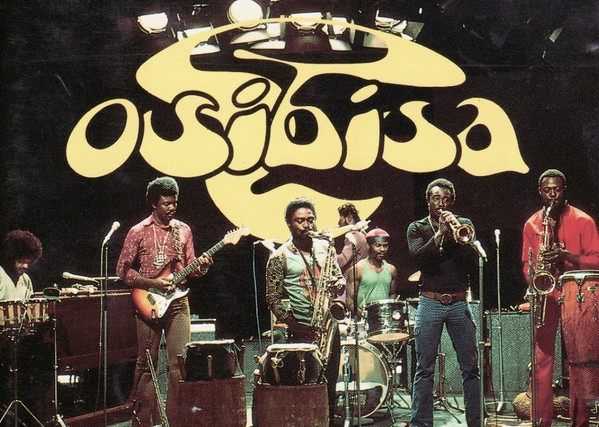

Non loin pourtant, nous revenaient fort heureux les mélodies du groupe Osibisa, formé à Londres en 1969 par des Ghanéens et Caribéens, porté par un Afro-rock entrainant, surfant à loisir sur le highlife, le jazz, la Soul, la pop, le funk, et par un répertoire plein de bon sens artistique. Tout comme l’est celui enveloppé d’épopée du Bembeya Jazz. Pendant que Papa Wemba, Abéti, Salif Keïta, Youssou Ndour prenaient les chemins de l’accomplissement, dans les sillons d’une Afrique bercée par l’inoubliable chanson « Indépendance Tcha Tcha ». Ah, oui ! Et aussi l’autre titre légendaire « Mario » du groupe congolais T.P. Jazz, et qui a eu le don d’user les talons de plusieurs générations d’Africains. C’était le temps, de l’autre côté de l’Atlantique, de The Police de Sting, de Peter Tosh, de Boney M, etc.

Tant de triomphe et de gloire sont visibles sur les pages de l’histoire culturelle humaine. Mais aujourd’hui que nous enseigne le substrat ? Que seules les légendes ont échappé au déclin ; que les sociétés humaines ont toujours été proches du temps profane ; ce temps qui décline les rêves, les peines, les joies, les douleurs, les défis, mais aussi les grandes douleurs consignées par les historicités ou du moins par ces mémoires disparues ou vivantes, chantées ou ensevelies. Quoi qu’il advienne, le chant a été le compagnon de notre périssabilité, de notre incomplétude, et même de notre finitude.

Preuve que l’humain ne peut se détacher d’expressions culturelles, faisant de lui l’animal social bouillant, toujours très proche de lui-même. La Culture est donc le label le plus usité dans la fabrique de notre humanisme. Mais ce label ne semble-il pas connaitre, de nos jours, une avarie ? La question est rageuse, parce qu’elle traîne toute la révolte de ceux qui refusent le mal et en même temps toute la malédiction des blessés du soi-disant Amour. Des régimes en agressent d’autres, des colonies de morts nous indignent chaque jour. Et pourtant, de nos luths, cithares, violons, guitares, nos instruments secoués, nos instruments choqués, nos langues chantantes, nos langues à tons, nous avons vanté l’amour et non la séparation, la compassion et non le mépris, l’entraide et non l’indifférence. Bob Marley en était un exemple inspirant.

Face aux ruines que (peut) faire (la culture) ? Ré-humaniser l’art ! Et comment le faire ? Quels en seraient les préalables ? Par quels moyens culturels ? Par quelles connaissances tirées de nos mémoires collectives ? Devrions-nous inventer un nouveau matériau verbal ou bannir les paroliers trop barbouillés par les tapis rouges et lumières ? Oui, pourquoi ne pas inventer le nouveau fanatisme musical capable d’arracher les haillons d’un humanisme qui flanche depuis fort longtemps. Les Ukrainiens, les Rohingas, les Syriens, les Libanais, les Lybiens, les éternels ennemis de l’Esplanade des mosquées, les victimes du djihadisme, et peut être (qui sait ?) les hommes en tenue incapables de lire une Constitution mais qui savent s’installer au fauteuil, y trouveront certainement la délivrance, cette sorte de Rédemption terrestre. Avant que « la vallée des ossements » qu’évoque Hegel ne grossisse comme une séculaire lamentation.

- ESSAI produit dans le cadre du Salon Ndadjé, une collaboration entre le journaliste culturel Alioune Diop et le Goethe Institut Dakar