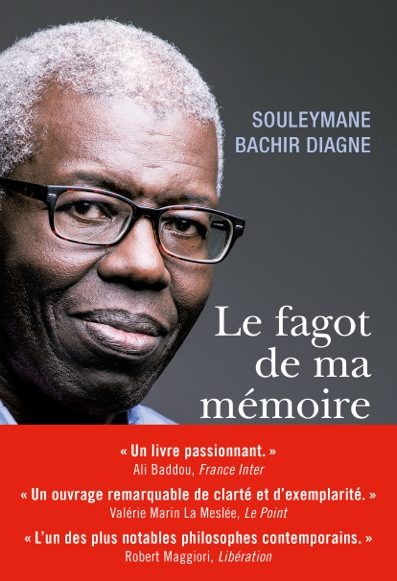

SENtract, avec Le Temps – Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne revient dans son autobiographie, «Le Fagot de ma mémoire» (Philippe Rey, 2021), sur son enfance et sa famille, à Saint-Louis, creuset d’un islam lettré, rationnel et ouvert. Bonnes feuilles

Souleymane Bachir Diagne*

Etre saint-louisien constitue une part essentielle de mon identité, alors même que je n’ai pas grandi dans la ville qui m’a vu naître et que je n’y ai jamais séjourné longtemps après que mes parents en sont partis, quand j’étais encore un tout petit enfant. Mais être saint-louisien ou, mieux, un enfant de Saint-Louis, c’est participer d’une culture et je dirais aussi d’un certain ethos que ma famille m’a tout naturellement transmis. J’avancerai en deux mots que cette culture est faite d’une tolérance qui n’est pas condescendance, mais sens du pluralisme.

J’ai dit: enfant de Saint-Louis. Ainsi appelle-t-on, en effet, les Sénégalais originaires de cette ville fondée sur l’île de Ndar en 1659 comme un fort-comptoir français, à qui le roi de France d’alors, Louis XIV, donna le nom de son aïeul. Les Saint-Louisiens ont donc seuls ce singulier privilège, si c’en est un, d’être enfants de leur ville. On ne dit pas, en langue wolof, enfant de Dakar, de Ziguinchor, de Gorée ou de Matam. On est de la ville ou du village où on est né.

[…] Saint-Louis est connu pour être pluriel dans son histoire et les cultures dont la ville a reçu les multiples empreintes, africaines et française, anglaise un moment, arabe, dans un emmêlement de toutes ces identités à la fois et des hybridations qu’elles ont engendrées. Mais l’ethos de tolérance et d’ouverture dont je parle et dont je dis qu’il me fut transmis par ma famille concerne surtout le pluralisme des religions qui ont donné son énergie spirituelle à Saint-Louis. C’est une ville chrétienne où la célébration du 15 août, la fête de l’Assomption, a une importance toute particulière.

C’est surtout aussi la ville du fanal, cette procession de lanternes qui depuis le XVIIIe siècle est organisée par les riches Signares, en route pour la messe de minuit, la veille de Noël. Saint-Louis est également une métropole musulmane ouverte sur la Mauritanie et le Maroc, où nombre de savants de la région sont venus parfaire leurs études islamiques. […] Centre du livre, de la lecture, de la réflexion, du commentaire et de la discussion, où s’est développée une tradition saint-louisienne d’éducation à un islam lettré, rationnel et ouvert. Plusieurs de mes aïeux ont contribué à cette tradition dans laquelle il n’était pas rare de voir les femmes prendre une part active. Ma grand-mère paternelle, fille de marabout, enseignait elle-même le Coran.

C’est à cette tradition que je dois d’avoir été éduqué dans l’idée d’un islam à la fois rationnel et soufi, dans l’idée que le mysticisme n’est pas l’abandon de la raison, mais fleurit au contraire à la fine pointe de celle-ci. C’est une idée dont s’éclairent aujourd’hui mon cheminement et mes écrits en philosophie de la religion. Elle m’est aussi inspirée par les auteurs modernes que je cite souvent parce qu’ils m’aident à savoir ce que je pense: Mohamed Iqbal ou Henri Bergson.

Saint-Louis a joué un rôle important dans le développement des différentes voies soufies qui donnent à l’islam sénégalais, ouest-africain plus généralement, son identité. C’est à l’une d’elles, la Tidjaniya, que la plupart des membres de ma famille, depuis plusieurs générations, se sont affiliés. […] L’une des raisons pour lesquelles la Tidjaniya s’est véritablement incorporée à la mémoire de la ville est l’importante présence marocaine à laquelle cette voie mystique s’est aussi identifiée. C’est à Fès en effet, la capitale religieuse du Maroc, où s’était installé son fondateur, que la voie tidjane est née et s’est développée à la fin du XVIIIe siècle. Les commerçants marocains devenus enfants de Saint-Louis étaient, pour l’immense majorité d’entre eux, des Fassi, c’est-à-dire originaires de Fès. Certains faisaient commerce de livres en arabe, une littérature qui fut longtemps étroitement contrôlée par l’administration coloniale française, obsédée qu’elle était par la crainte de voir arriver dans ses territoires ouest-africains des écrits qui y répandraient une contagion et une subversion panislamistes venant des autres pays musulmans. […]

Ma mère m’a souvent raconté comment l’un de ces ouvrages classiques a été à l’origine des liens d’amitié puis de parenté qui se sont noués entre son grand-père maternel et le fils d’une de ces familles fassi, les Bennani. Mon aïeul était entré dans la boutique, qui faisait aussi librairie, du père Bennani, à la recherche du texte Perles des sens. Le propriétaire de la librairie s’était étonné qu’un homme si jeune fût déjà suffisamment lettré en arabe et en sciences islamiques pour pouvoir lire le Jawahir al Ma’ni, un livre sur l’enseignement du fondateur de la voie tidjane, et qui est une exposition de la métaphysique du soufisme. Le père Bennani avait alors présenté son interlocuteur à son fils en souhaitant qu’ils devinssent des amis et puissent discuter métaphysique ensemble. C’est ce qui s’est produit.

Cet aïeul, Alpha Boubacar, un érudit affectueusement appelé Thierno Modi par ses disciples, est une figure de patriarche dans la famille de ma mère. Il avait épousé mon arrière-grand-mère (qui était aussi sa cousine) après que le premier mari de celle-ci, le père de sa fille unique, ma grand-mère, était mort à Salonique, en soldat de la France, durant la Première Guerre mondiale. […] Ma grand-mère fut donc élevée par son beau-père. […] Le patriarche n’avait jamais voulu être de ces marabouts qui vivent aux crochets de leurs disciples et des cadeaux que ceux-ci croient devoir leur faire régulièrement. Lorsqu’il n’enseignait pas, il tenait commerce de livres en arabe qu’il achetait au Maroc et qu’il allait vendre jusqu’en Gambie […].

Après la mort du patriarche, ma famille maternelle a vécu sous l’autorité de mon arrière-grand-mère, veuve de nouveau et désormais matriarche. Elle a été une grande présence dans mon enfance. Elle est toujours venue nous voir pour de longs séjours, partout où le travail de mes parents nous a conduits. J’ai eu la chance de l’avoir dans ma vie jusqu’au seuil de l’adolescence.

La matriarche était une princesse, et même si je l’avais bien sûr toujours connue vieille elle en avait l’allure à mes yeux d’enfant. Elle était de la famille des Sambala, le nom dynastique sous lequel a régné la famille royale du Khasso. Lorsque la colonisation eut mis fin au royaume, les Sambala reprirent leur vrai patronyme, Diallo. […]

C’est à la matriarche, naturellement, que ma mère s’adressa avec force pleurs lorsqu’elle voulut aller à l’école dite «française» comme certaines de ses amies. Chaque fois que celles-ci revenaient de classe avec mille choses à raconter, ma mère allait trouver sa grand-mère, furieuse et malheureuse en même temps, pour exiger d’être inscrite elle aussi et acquérir le statut et le titre qui lui semblaient alors les plus enviables: élève. […] On finit donc par consulter Thierno Modi qui déclara que c’était une bonne chose qu’elle veuille s’instruire, toute connaissance, en quelque langue que ce soit, étant utile. Les filles devaient, au même titre que les garçons, chercher le savoir.

Je ne crois pas qu’aucun polytechnicien ni aucun normalien puisse parler de son alma mater avec plus de fierté que ma mère lorsqu’elle évoque son école primaire Léontine-Gracianet de Saint-Louis. La seule école qu’elle ait fréquentée. […] Ma mère m’a souvent raconté comment sa propre directrice piqua une colère, pour laquelle l’adjectif «homérique» serait encore un délicat euphémisme, lorsqu’elle lui apprit qu’elle allait devoir, à la fin de ses études primaires, se marier avec celui qui devait être mon père. Je puis imaginer une directrice rouge de colère contre ces «coutumes» de «barbares» qui arrachaient les jeunes filles à leurs études pour les jeter dans les liens du mariage, leur volant ainsi la possibilité d’un avenir promis par les bénéfices d’une éducation française menée le plus loin possible. […] A partir de la fin des années 1940, on commençait à voir, parmi les élèves qui décrochaient le baccalauréat, quelques bachelières dont l’exemple pouvait faire rêver d’autres jeunes femmes. Dont ma mère. […] Merci, madame la directrice, pour avoir offert à maman, avec votre accès de fureur, un souvenir qui, chaque fois qu’elle l’évoque, la fait sourire tout en lui mouillant les yeux. Les miens aussi.

Ma mère n’a jamais regretté de s’être mariée tôt, n’a jamais regretté d’avoir consacré sa vie à accompagner celui qu’elle appelait parfois son camarade. Et bien sûr à ses enfants dont je suis l’aîné. Je suis né quand elle avait dix-sept ans. Une enfant. Et déjà mère. Devenue, alors qu’elle n’était encore qu’une adolescente, la mamma qu’elle sera toute sa vie.

De l’éducation reçue à Gracianet elle a tiré parti lorsqu’elle a été engagée par l’administration de ce qui s’appelait alors les PTT, les Postes et Télécommunications, pour laquelle travaillait déjà son «camarade», mon père. Aujourd’hui, à la retraite depuis longtemps, ma mère a les mêmes accents, quand elle évoque le soin qu’elle mettait à remplir ses différentes fonctions à la poste, que lorsqu’elle parle de son école Gracianet […].

Ma mère a manifesté toute sa vie ce désir d’école qui avait eu raison des réticences de sa famille. De ce désir d’école qui habita aussi mon père, qui fut toute sa vie boulimique de lecture, je suis bien l’enfant. Et je crois que, si je devais désigner les moments où j’ai pu donner à ma mère les plus grandes joies qu’elle a connues, mon admission à l’Ecole normale supérieure figurerait dans le top 5. Voir son fils aîné reçu rue d’Ulm avait répété la pure joie d’aller à l’école Léontine-Gracianet pour la petite fille qu’elle avait été. […]

La portion saint-louisienne du chemin qui m’a mené à ce moment et à d’autres qui ont suivi a été brève, comme j’ai dit. Je n’ai vécu que très peu de temps dans ma ville natale même si je dois tout à sa culture et à sa spiritualité. Le temps d’y savoir marcher à quatre pattes, puis de me tenir debout tout seul sur mes deux jambes, et nous voilà partis, mes parents et moi, pour la Casamance et la ville de Ziguinchor où j’ai appris à courir, à parler, à danser.

Ce texte est extrait avec la permission de l’auteur du premier chapitre du «Fagot de ma mémoire», Editions Philippe Rey, avril 2021, 162 pages.

*Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais, professeur à l’Université Columbia, spécialiste de l’histoire des sciences et de la philosophie islamique

Sentract