Dix ans après la mort de Mamadou Dia, président du Conseil du Sénégal de 1957 à 1962, son ancien directeur de cabinet, Roland Colin, choisit de confier l’intégralité de ses douze heures d’entretiens enregistrés à Dakar entre 1975 et 1978 à Valérie Nivelon, productrice de l’émission La marche du monde à RFI.

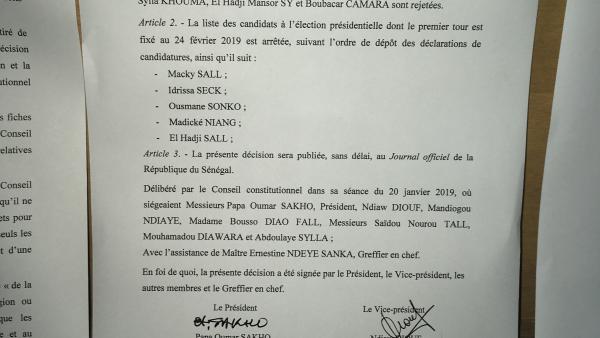

C’est une archive sonore inédite où le premier président du Conseil du Sénégal revient sans aucune concession ni amertume sur la crise de 1962 et ses années de prison, suite à son arrestation ordonnée par son mentor Léopold Sédar Senghor, premier président de la République sénégalaise. Mais le témoignage de Mamadou Dia ne se résume pas à l’événement de 1962, aussi tragique soit-il. Sa dimension autobiographique revisite toute l’histoire de la lutte anticoloniale depuis les années 1930. Celle d’un instituteur africain et musulman, dont l’idéal nationaliste ne souffrait aucun compromis avec la France. À la proposition de Senghor de le libérer contre son engagement à renoncer à la politique, Dia a répondu qu’il préférait « vivre libre en prison plutôt que d’être prisonnier dehors ».

Avant de découvrir La voix Mamadou Dia, la série documentaire en trois épisodes diffusée en exclusivité dans La marche du monde sur RFI à partir du dimanche 17 mars à 11h10 TU, Roland Colin revient sur l’histoire de cette archive sonore et sur la dimension biographique du récit de Dia.

RFI : Dans quelles circonstances avez-vous réalisé ces entretiens ?

Roland Colin : J’ai retrouvé Mamadou Dia à Dakar en 1974, juste après sa sortie de prison et je lui ai dit que son témoignage était fondamental, que son histoire devait désormais être intégrée à la grande Histoire et qu’il devait reprendre la parole pour que tout le monde puisse entendre ce qu’il avait à dire.

Il a été très heureux de cette proposition, mais comme il était devenu presque aveugle et qu’il ne pouvait plus écrire, il a accepté de témoigner oralement et de revenir sur son parcours, de son enfance jusqu’à son emprisonnement en 1962.

C’est dans ce contexte que son récit autobiographique a été enregistré. Le travail de mémorisation a été fait par étape. Nous nous sommes vus une quinzaine de fois chez lui à Dakar entre 1975 et 1978. Ce travail lui a permis d’écrire son livre autobiographique : Afrique, le prix de la liberté (aux éditions L’Harmattan).

J’ai soigneusement gardé ces enregistrements et j’ai décidé aujourd’hui, à 90 ans, d’en faire don à RFI pour l’émission de Valérie Nivelon, La marche du monde. Il est important que ces archives puissent être connues de tous, car elles nous donnent à entendre la voix de Mamadou Dia, acteur de l’indépendance du Sénégal, mais aussi figure incontournable de la décolonisation en AOF (Afrique-Occidentale française) et en Algérie.

Quand entrez-vous au cabinet de et Mamadou Dia et quelle fonction occupez-vous ?

La loi-cadre Deffere du 23 janvier 1956 permet de créer pour la première fois un gouvernement sénégalais, et c’est le parti de Léopold Sédar Senghor qui occupe la position de responsabilité. Léopold Sédar Senghor nomme Mamadou Dia à la tête du gouvernement.

A la demande de Léopold Sédar Senghor, j’entre au cabinet de Mamadou Dia en juillet 1957, que je connaissais et pour qui j’avais de l’estime. Mamadou Dia me confie plusieurs missions importantes ; travailler à la fédération des Etats d’Afrique occidentale, suivre le transfert de la capitale de Saint-Louis à Dakar et l’accompagner dans la mise en place de sa politique de développement économique ; l’animation rurale.

Peut-on établir des comparaisons dans les parcours et les origines de Senghor et Dia ?

Mamadou Dia vient d’une classe pauvre. Il n’appartient pas au milieu de la bourgeoisie urbaine, à l’inverse de Léopold Sédar Senghor, dont le père était bien ancré dans le milieu des affaires.

Léopold Sédar Senghor a été extrait de son milieu dès l’âge de 7 ans. Il a été envoyé à l’école où on lui a appris le français et le wolof, alors que sa langue maternelle était le sérère. Il a découvert la religion et la culture française, tout en étant travaillé par l’aiguillon de la culture première perdue et qu’il appelait son royaume d’enfance. Dès lors, il va être obsédé par le retour à cette culture perdue ; la négritude, selon lui, qui sera vue comme une reconquête de soi. Il arrive à Paris en 1928 et il y restera jusqu’en 1945.

Quand il revient au Sénégal, il entend parler de Mamadou Dia, qui était un jeune instituteur et qui faisait un travail formidable avec les paysans sénégalais. Il rencontre un garçon en pleine possession de sa négritude première et sera dès lors fasciné par la négritude de Dia, qui venait de créer, avec un groupe d’amis, le cercle de l’authenticité, véritable creuset de la négritude accomplie.

De son côté, Dia considérait que la religion ne pouvait être un facteur discriminant pour s’intéresser aux autres, ce qui explique pourquoi il a accueilli Senghor (chrétien) avec beaucoup d’ouverture.

Dans quelle mesure la religion apparaît comme une clé de compréhension de la personnalité et de l’éthique politique de Mamadou Dia ?

Son témoignage nous permet de comprendre l’importance qu’a joué son père dans sa vie. Cet « homme digne et extraordinaire », comme il le qualifiait, était agent de police rurale et il incarnait à ses yeux la rectitude et la loi. Sa mort accidentelle va profondément le marquer et renforcer sa foi.

Par la voie d’un islam soufi que lui a transmis son père, la religion était de l’ordre du personnel et il était révulsé de voir l’utilisation de l’islam par les marabouts. Il voulait faire une grande assise nationale sur l’islam et le développement, mais cela n’a pas pu se faire à cause des événements de 1962.

D’où vient son intérêt pour les questions économiques ?

Il devient instituteur, puis comme directeur de l’école régionale de Fatick, il écrit pour des journaux dans lesquels il décrit la misère du monde paysan qu’il connaît bien. Ses articles portent essentiellement sur les questions économiques. Il préconise le regroupement des paysans en coopératives, voie idéale pour leur émancipation. Cette idée marquera par la suite sa pensée politique.

Comment Mamadou Dia est-il entré en politique et a-t-il créé le Bloc démocratique sénégalais (BDS) avec son mentor Léopold Sédar Senghor ?

D’abord réticent à l’action politique, il accepte de se présenter à la demande des habitants de Fatick qui souhaitent le voir candidat au conseil général. Parrainé par Senghor, il se présente sous l’étiquette SFIO.

Ses relations avec Lamine Gueye, leader de la SFIO, se détériorent et avec un groupe de camarades contestataires, dont Léopold Sédar Senghor, il décide de s’impliquer dans la création du BDS.

Pour quelles raisons Mamadou Dia entretient-il des relations privilégiées avec les religieux et avec les syndicalistes pour créer le BDS ?

Le contact avec les religieux et les syndicalistes a permis au BDS de se structurer et de s’étendre, là où la SFIO n’avait pas d’influence.

Mamadou Dia était proche du militant syndicaliste Ibrahima Sar, qui était l’animateur de la grande grève des chemins de fer de 1947. Ibrahima Sar a été ministre du Travail et de la Fonction publique dans le gouvernement de Dia. Il restera fidèle et solidaire à Dia lors des événements de 1962. Il sera emprisonné au même titre que Dia pendant douze ans. Il est mort peu de temps après, suite à une maladie mal soignée pendant son emprisonnement.

En quoi l’année 1958 est-elle un tournant dans la politique sénégalaise ?

L’année 1958 est celle de l’effondrement de la IVe République française. Le général de Gaulle arrive au pouvoir et accepte de faire un pas supplémentaire vers l’autonomie des territoires de l’AOF en proposant un grand référendum sur l’ensemble de l’espace d’influence française, où les pays doivent choisir entre deux options : prendre l’indépendance immédiatement ou se fédérer au sein de la communauté française…

Gros débat, car choisir l’indépendance, c’est émerger sur le plan international sous la forme d’un petit Etat et compromettre les chances réelles d’émancipation sur le plan économique et géopolitique. Le Sénégal, avec d’autres, choisit le statut d’Etat membre de la communauté, en annonçant qu’il transforme son système intérieur de telle sorte à être apte à assumer les responsabilités de l’indépendance. Le Sénégal se donne quatre ans pour transférer son économie.

Comment Mamadou Dia s’y prend-il pour transformer l’économie de son pays ?

Dia avait une formation économique, ce qui était précieux et rare pour un responsable africain de cette époque. Et comme le Sénégal vivait encore dans l’économie de traite colonialiste, il va choisir la voie de l’économie sociale pour transformer l’économie de l’arachide et créer les coopératives paysannes, qui seront de véritables lieux d’apprentissage de la démocratie. Il se fixe comme objectif de réaliser ce travail de formation et de transformation sur quatre ans.

Il lui faut un outil d’éducation paysanne pour permettre à la population de gérer ce qu’il lui est proposé ; ce sera l’animation rurale. Dia va parler d’une économie démocratiquement contractuelle et d’un socialisme humaniste – et non bureaucratique – selon les références culturelles du peuple. A partir de là, son gouvernement va proposer aux paysans de s’organiser en coopératives paysannes, puis il va choisir de réformer l’administration pour que celle-ci soit une administration de partenariat. Dia va appeler ce système de cogestion et d’autogestion le « socialisme africain humaniste ».

C’est à cette période que vous débutez votre collaboration avec Mamadou Dia ?

Oui. Accordé à cette idée, Mamadou Dia me demande de prendre la tête de son cabinet. Ce seront quatre années passionnantes de mise en place du développement de l’animation rurale. Une étape nécessaire pour passer de l’autonomie à l’indépendance.

Comment se met en place l’animation rurale ?

L’Etat met en place un plan de développement sur quatre ans pour chacune des régions : 750 coopératives sont créées la première année. L’Etat crée une banque de développement et un office de commercialisation, ce qui permet de sortir de l’économie de traite. Sur les 600 000 tonnes d’arachide produites chaque année, 150 000 tonnes le sont par le biais de l’économie sociale. Les protagonistes extérieurs n’y croient pas et pensent que les Noirs sont incapables de se gérer eux-mêmes… Au bout de la première année, tout marche au cordeau.

Lors de la deuxième année, 1 500 coopératives sont créées et 300 000 tonnes d’arachide sont produites. Tout marche normalement et les protagonistes extérieures hostiles au régime commencent à avoir peur et pensent que si l’on passe à 75%, ce sera irréversible… Dès lors, il faut « abattre » Dia avant la troisième année.

Comment les opposants de Mamadou Dia vont-ils s’y prendre pour faire tomber son gouvernement ?

Les opposants forment une coalition comprenant trois composantes : « les firmes de commerces internationaux », « les grands marabouts sénégalais » et « le personnel des administrations ». L’objectif est de faire renverser le gouvernement avant la troisième année en déposant une motion de censure par les députés qui s’opposent à la politique de Dia.

Entre-temps, Senghor avait pris les fonctions de président de la République. Dia était toujours chef de gouvernement et pouvait orienter le gouvernement avec la confiance de Senghor, qui pouvait arbitrer en cas de crise. La gestion de Dia est critiquée. Il reprend contact avec certains dirigeants venant des pays de l’Est, notamment la Yougoslavie dont le principe d’autogestion l’intéresse. Les ennemis de Dia intoxiquent Senghor, car le socialisme de Dia mènera au communisme qu’on lui présente comme une destruction pour l’Afrique. On fait croire à Senghor que Dia est en train de monter un complot contre lui pour transformer le Sénégal en République islamique. Progressivement, Senghor va se laisser envahir par cette idée.

Comment Mamadou Dia décrit les événements de 1962 dans vos entretiens ?

Senghor s’était installé dans un protocole « élyséen », si bien que Dia n’avait plus le même accès à Senghor qu’auparavant pour discuter simplement.

Les députés frondeurs déposent une motion de censure alors qu’ils sont issus du même parti que Dia et Senghor. Ils programment le vote de la motion de censure avant que le Conseil national ne se réunisse. Dia se trouve face à un dilemme politique et moral ; s’il laisse faire, c’est toute la politique menée depuis des années qui s’écroule. Il faut donc convaincre les parlementaires avant que le parti ne se réunisse, ce qu’il ne réussit pas à faire. La motion de censure est votée. En parallèle, la Constitution change et on passe au régime présidentiel. Dia est embarqué par l’armée. La nouvelle est répandue : Dia a tenté un coup d’Etat, la presse est sous contrôle, et on dit que Senghor a sauvé la démocratie d’un coup d’Etat.

Ou étiez-vous à ce moment précis ?

Un mois avant les événements de 1962, j’étais au cabinet de Dia et j’avais encore accès à Senghor avec qui je pouvais discuter, car il avait confiance en moi, mais une tuberculose m’oblige à être évacué en France. J’apprends la nouvelle de l’emprisonnement de Dia à la radio depuis la France.

A quel moment revenez-vous au Sénégal ?

Senghor m’envoie un message et me dit que ma place est au Sénégal, et qu’il me confiera des responsabilités importantes quand je sortirai du sanatorium. Je lui réponds que je ne peux pas remettre les pieds au Sénégal tant que Dia est en prison. Senghor se fâche et interrompt ses relations avec moi. Je retrouve Paris en juin 1963 après huit mois au sanatorium et j’entre à la direction de l’Iram, l’Institut de recherche et d’applications des méthodes de développement. Madagascar et le Niger s’intéressaient aux méthodes de Dia et je leur servais d’interlocuteur.

Entre-temps, Dia est condamné pour coup d’Etat par une cour de justice constituée de parlementaires qui avaient voté la motion de censure, et est envoyé dans un centre de détention proche de la frontière du Mali.

En 1967, je reviens à Dakar pour un congrès international et je rencontre Senghor le lendemain de mon arrivée. Je lui rappelle l’estime que j’ai pour lui et que le tandem qu’il formait avec Dia était fondamental, que c’était une chance pour l’Afrique d’avoir un homme de culture et un économiste à la tête du gouvernement du Sénégal, et qu’ensemble ils doivent faire front commun pour mener le destin du Sénégal. Senghor veut bien envisager des mesures permettant la libération de Dia, mais il veut des garanties et me propose de faire l’intermédiaire pour mettre en œuvre sa libération.

Le pardon de Dia à Senghor. Roland Colin a immédiatement retranscrit l’intégralité de ses enregistrements avec Mamadou Dia. © Collection personnelle Roland Colin

Quel est votre rôle pendant les douze années de prison de Dia ?

Je continue d’écrire régulièrement à Senghor sans réussir à faire avancer les choses et un jour Senghor me fait venir à Dakar. Il me demande de porter le message suivant : « J’ai décidé d’envisager la libération de Dia à condition qu’il fasse l’engagement par écrit de renoncer à faire de la politique ». Je me charge de faire l’intermédiaire et Senghor me permet de rencontrer secrètement Dia en prison.

Je revois Dia en 1972 et lui expose les exigences de Senghor et il me dit qu’il considère la politique non pas comme un droit mais aussi comme un devoir. Il me dicte un texte que je remets à Senghor dans lequel il lui dit préférer « vivre libre en prison plutôt que d’être prisonnier dehors ». La lettre est transmise au cabinet de Senghor, qui estime que Dia fait sa mauvaise tête.

Entre-temps, Dia souhaite que son message soit connu et me demande que sa lettre soit envoyée à Houphouët-Boigny, alors président de Côte d’Ivoire. La réconciliation entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire bat son plein ; Senghor fait son voyage de réconciliation à Abidjan et invite Houphouët à Dakar. Houphouët-Boigny appelle l’ambassade du Sénégal et dit qu’il accepte à condition que Dia sorte de prison. Senghor reçoit le message et les négociations se rouvrent pour faire sortir Dia de prison. Un compromis est trouvé. Nous sommes en 1974.

Comment Dia a-t-il supporté ses douze années de détention ?

Ses conditions de vie étaient très dures. Il a tenu le choc moralement et spirituellement en le prenant comme une épreuve humaine et métaphysique. Une mission vis-à-vis de son peuple. Il a beaucoup médité, réfléchi, lu et écrit. Il en est sorti encore grandi.

J’ai beaucoup admiré sa force morale et sa sérénité. Dia a été séparé de ses cinq compagnons avec qui il n’a eu aucun contact pendant ces douze ans. Chacun dans son pavillon. Il a vécu dans une grande solitude et il ne pouvait recevoir de visite qu’une fois par trimestre. Il est sorti de ces longues années d’incarcération avec une volonté de liberté totale.

Dans quel état d’esprit retrouvez-vous Mamadou Dia à sa sortie de prison ? Une réconciliation était-elle envisageable avec Senghor ?

Dia était évidemment heureux de retrouver les siens et la liberté mais il n’était pas habité par un esprit de revanche. Il avait la conviction qu’il avait encore un devoir à accomplir dans la ligne de la démocratie participative.

Avec Senghor, on peut parler de reprise de contact et non d’une réconciliation. Dès que Dia est sorti de prison, il a demandé à être reçu par Senghor. Une fois dans son bureau, il s’est avancé vers lui, a ouvert les bras et lui a dit : « Alors, tu ne m’embrasses pas Léopold ? » S’en est suivi une conversation politique dans laquelle Dia lui a dit qu’il fallait impliquer davantage la société civile pour qu’elle puisse avancer vers la démocratie participative et qu’il souhaitait fonder une internationale africaine pour le développement. Senghor était interloqué par la demande de Dia.

Dia créée cette fondation en 1975 et commence à faire des voyages. Le gouvernement sénégalais lui a mis des bâtons dans les roues. Le projet a fonctionné deux ans. Dia a ensuite repris sa militance politique.

Bibliographie :

Afrique, le prix de la liberté, Mamadou Dia, édition L’Harmattan (épuisé)La Toison d’or de la liberté, Roland Colin, édition Présence africaine

Biographie de Roland Colin

Né en 1928, Roland Colin entre à l’Ecole nationale de la France d’outre-mer en 1948 où il a Léopold Sédar Senghor comme professeur et avec qui il se lie d’amitié. Diplômé de l’Ecole des langues orientales, il commence sa carrière comme administrateur au Soudan français (actuel Mali) en 1952, puis au Sénégal en 1955.

En juillet 1957, à la demande du président Senghor, il est nommé conseiller technique dans le cabinet de Mamadou Dia, président du Conseil de gouvernement du Sénégal, puis chef du gouvernement de la République du Sénégal en 1958.

Suite à l’arrestation de Mamadou Dia en décembre 1962, Roland Colin abandonne toute fonctionne officielle et rentre en France pour entamer une carrière d’anthropologue et d’universitaire, spécialiste du développement des pays africains.

![[ÉDITO, ET DIT TÔT] ‘Mackyllée’ comme un camion volé, Aissata Tall Sall choisit de « doser l’avenir » [ÉDITO, ET DIT TÔT] ‘Mackyllée’ comme un camion volé, Aissata Tall Sall choisit de « doser l’avenir »](https://tract.sn/wp-content/uploads/2019/01/aissata-tall-sall.jpg)

Ces hommes viennent pour la plupart du Sine Saloum, et sont loin de leurs familles.

Ces hommes viennent pour la plupart du Sine Saloum, et sont loin de leurs familles.

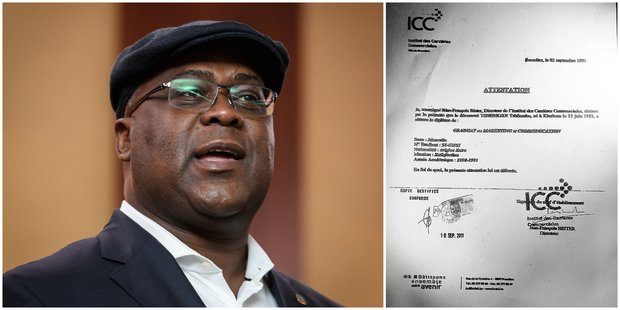

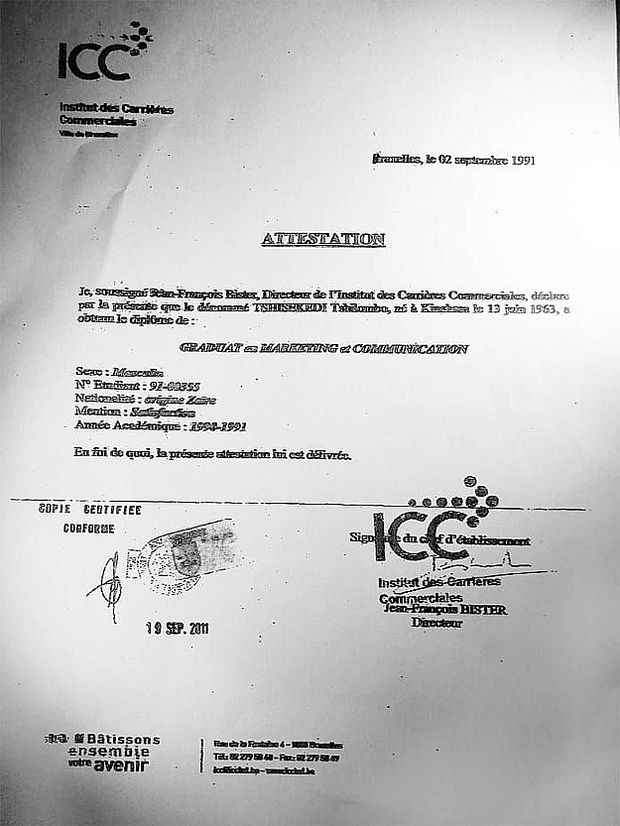

![[ÉDITO, ET DIT TÔT] L’Afrique n’étreint pas le nouveau président Tshisekedi : un seul chef d’État à son investiture [ÉDITO, ET DIT TÔT] L’Afrique n’étreint pas le nouveau président Tshisekedi : un seul chef d’État à son investiture](https://tract.sn/wp-content/uploads/2019/01/Tshisekedi-investiture.jpg)

![[ÉDITO, ET DIT TÔT] Don de Saltigué ou délit d’initié ? Comment le Premier ministre Boun a fait pour prophétiser le nombre exact de 5 candidats à la présidentielle ? [ÉDITO, ET DIT TÔT] Don de Saltigué ou délit d’initié ? Comment le Premier ministre Boun a fait pour prophétiser le nombre exact de 5 candidats à la présidentielle ?](https://tract.sn/wp-content/uploads/2019/01/Boun-Abdallah-bras-ecartés.jpg)

![[ÉDITO, ET DIT TÔT] Coup tôt tiré : le trop prévisible « 5 à 7 » du Conseil constitutionnel sénégalais [ÉDITO, ET DIT TÔT] Coup tôt tiré : le trop prévisible « 5 à 7 » du Conseil constitutionnel sénégalais](https://tract.sn/wp-content/uploads/2019/01/Palais-Sénégal-768x434.jpg)

![[ÉDITO, ET DIT TÔT] Affaire de la jeune Saoudienne apostate : l’islam, nouveau motif « tendance » d’asile politique en Occident ? [ÉDITO, ET DIT TÔT] Affaire de la jeune Saoudienne apostate : l’islam, nouveau motif « tendance » d’asile politique en Occident ?](https://tract.sn/wp-content/uploads/2019/01/Rafah-Al-Qunun.jpg)