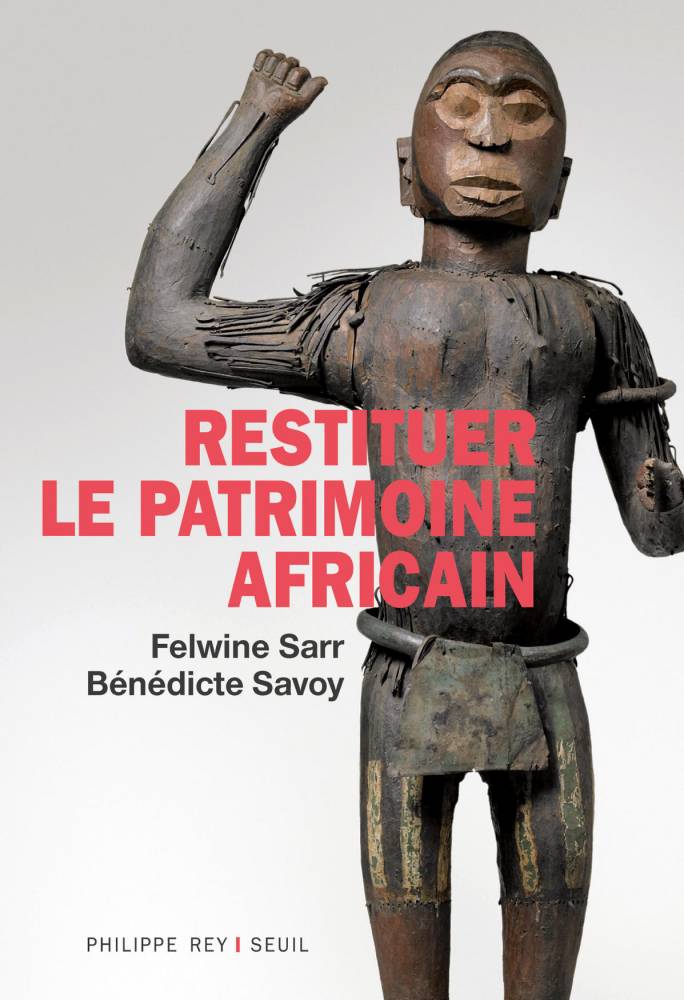

Mission accomplie : leur rapport sera officiellement remis à l’Élysée ce vendredi 23 novembre, en réponse à la lettre que leur a adressée Emmanuel Macron le 19 mars 2018 sur la restitution des œuvres d’art à l’Afrique. Bénédicte Savoy, historienne d’art enseignant à Berlin et cette année au Collège de France, et Felwine Sarr, écrivain et essayiste sénégalais, professeur d’économie à Saint-Louis du Sénégal, le publient sous la forme d’un livre : Restituer le patrimoine à l’Afrique (coédité par Philippe Rey et le Seuil). D’emblée, ils ont choisi de s’exprimer sous une forme littéraire pour partager leur réflexion au-delà du cercle politique. Édouard Glissant eut la même démarche en 2006, s’acquittant de la mission que lui confiait Jacques Chirac sur la fondation d’un centre national pour la mémoire des esclavages et de leurs abolitions sous la forme d’un livre (co-édition Gallimard, la documentation française) que préfaça Dominique de Villepin, alors Premier ministre.

Avant que les lecteurs puissent découvrir cet ouvrage (en librairie le 27 novembre), voici l’entretien accordé par les auteurs le 31 octobre dernier, alors qu’ils achevaient la rédaction d’un contenu sous embargo, jusqu’à remise officielle « sauf en cas de fuite », nous précisait Bénédicte Savoy. Or en effet, le rapport a « fuité », via des sources politiques qui y trouvaient leur intérêt. Mettre Emmanuel Macron en difficulté ? Ou préparer le terrain aux conclusions dérangeantes ? Le président de la République n’ignorait pas à qui il s’adressait en confiant ce travail à mener en toute liberté (disent les concernés) à deux intellectuels engagés, sans doute idéalistes et aussi visionnaires – Felwine Sarr est notamment l’auteur d’un livre nommé Afrotopia. L’occasion leur était donnée là de faire bouger les choses, de « fonder une autre éthique relationnelle », considérant une relation « complètement déséquilibrée » entre « ceux qui ont tout, et ceux qui n’ont presque rien ».

Radical

Quoi qu’il en soit, le cheminement de huit mois de travail mérite un peu plus d’attention que les hauts cris poussés face à des citations tronquées et l’instrumentalisation habituelle de la peur. Il s’inscrit dans un vaste mouvement décolonial (« des éléments de la relation sont encore tributaires de la logique coloniale, la décolonialité traque ces traces pour renouveler les langages et les relations entre les nations », résume Felwine Sarr). Mouvement de fond, inéluctable, et en l’occurrence pour la France et pour les pays africains, qui ne se confond pas avec le cliché de la repentance coloniale ou de la réparation (bien entendu « impossible », écrivent les auteurs qui s’en expliquent ci-dessous). Saisir les transformations de notre époque, souvent freinées côté français par la méconnaissance de l’autre, et les accompagner en tenant compte de l’Histoire liant la France et les pays africains subsahariens francophones, voici ce qui, d’abord, nourrit le fond de ce rapport.

En faisant toute la lumière sur une histoire qui, que cela plaise ou non, innerve nos sociétés de part et d’autre, Savoy et Sarr se montrent au diapason du monde tel que la jeunesse d’ici et de là-bas l’envisagent, à l’heure de la globalisation, dans une relation réinventée sur une base plus juste. À voir comment les modalités pourront réellement se mettre en place. Comment sera accueillie la proposition-clé de modification du Code du patrimoine français, suggérant qu’après requête d’un État, la France puisse restituer une œuvre, s’agissant du patrimoine africain. Mais, quel que soit l’accueil réservé par le gouvernement français à ce rapport, certes radical, il restera un livre marquant ce moment historique. Un moment pour s’arrêter sur l’esprit de la chose. Pour en juger. Nous en recommandons vivement la lecture à tous ceux qui veulent comprendre de quoi, sur cette si explosive affaire de la restitution à l’Afrique, il retourne vraiment. Nous tenons ici à remercier personnellement les auteurs de nous avoir accordé ce temps indispensable de l’explication.

Le Point : Quelle a été votre méthode de travail ?

Bénédicte Savoy : Nous avons d’emblée réuni un groupe de travail, « les amis critiques » (1), comme le suggérait la lettre de mission, qui ne soit surtout pas homogène. Il réunissait des positions extrêmes, depuis le président du Cran (Conseil représentatif des associations noires de France, NDLR), jusqu’au président du musée [des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques] du quai Branly. Nos priorités furent de faire l’inventaire, d’aller en Afrique, à la rencontre des professionnels et des espaces, muséaux ou non, susceptibles d’accueillir d’éventuelles œuvres rentrantes. Ce que nous avons fait à l’occasion de cinq voyages dans quatre pays, au Sénégal, Mali, Cameroun et Bénin.

Pourquoi ces quatre pays francophones ?

Felwine Sarr : Lorsqu’on regarde le nombre d’objets dans les collections nationales françaises, issus de la présence coloniale française, la provenance est principalement de l’AEF (Afrique équatoriale française) et AOF (Afrique occidentale française). Il a ensuite fallu faire des choix : le Bénin était évident, du fait que ce pays a porté la revendication. Le Cameroun était un pays intéressant où les chefferies royales ont un rapport au patrimoine et aux objets particulier, et une pluralité de dispositifs d’accueil des objets, des musées classiques à Yaoundé aux cases patrimoniales traditionnelles. Le Sénégal nous a intéressés pour plusieurs raisons (en dehors du fait que je sois sénégalais), le musée des Civilisations noires y ouvre en décembre, et c’est là que nous avons mené un atelier avec une vingtaine de pays africains sur ce que signifie restituer. Le Mali, enfin, s’explique par l’importance du patrimoine malien, le grand musée de Bamako, et la coopération ancienne avec le musée du quai Branly.

Lire aussi Biens culturels mal acquis : Bénin, la bataille de l’art

Bénédicte Savoy : La priorité, très importante pour nous, fut celle du travail d’inventaire très précis à partir de la base du musée du quai Branly, qui nous a ouvert toutes les portes et beaucoup soutenu, afin d’établir la liste exacte des œuvres, pays par pays, actuellement conservées par le musée, soit 70 000 œuvres de l’Afrique au sud du Sahara. Alors que le reste des collections en France en comprennent probablement 20 000, et seules celles du musée du Quai Branly sont si bien inventoriées qu’on a pu travailler sur leur provenance. Nous préconisons que les pays africains doivent avoir accès aux mêmes inventaires, aux objets, aux réserves.

Comment se sont déroulés ces huit mois de travail ?

B. S. : Voyages en Afrique, inventaires, deux réunions avec le groupe d’amis critiques (1), un atelier à Dakar sur la question de la restitution, un atelier juridique sur différents horizons pour créer une nouvelle dynamique, d’où ressort la proposition de modification du Code du patrimoine français, un troisième atelier avec les directeurs des musées des collectivités territoriales à l’école du Louvre. Depuis le 18 juillet, nous avons travaillé à la conception, le ton, le format, et l’aspect pratique du rapport écrit comme un livre, en trois parties principales précédées d’une historiographie des captations : qu’est-ce que restituer veut dire, que veut dire rendre un bien à son propriétaire légitime des points de vue légal, philosophique, socioanthropologiques, et ce que cela implique. Nous y avons d’emblée clarifié la notion de restitution temporaire : temporaire jusqu’à ce que la loi se soit adaptée, et non dans le sens où les objets devraient repartir une fois revenus dans les pays concernés. Deuxième partie : « les restitutions et les collections », qui s’intéresse aux conditions dans lesquelles les objets sont rentrés dans les collections nationales françaises, ce qui permet nos recommandations à court, moyen et long terme. Troisième partie : « accompagner les retours », avec la dimension juridique et quelques pistes sur les financements. Le rapport d’achève sur les annexes et illustrations.

Sur quels critères avez-vous recommandé les œuvres à restituer ?

B. S. : Le choix établi se réfère à l’acte d’appropriation : comment et quand sont entrés ces milliers d’objets dans les collections françaises ? Il en ressort une typologie assez simple : les butins de guerre, les expéditions d’exploration coloniale et missions dites scientifiques, que certains ethnologues eux-mêmes appellent des « raids scientifiques » (expression d’Éric Jolly, directeur de l’Institut des mondes africains, NDRL) et les dons, pas toujours identifiables, qui constituent la partie la plus complexe. Notre choix a été guidé par la notion de consentement, ou vice de consentement : en cas de butin de guerre, y a-t-il consentement ? Évidemment non. En cas de razzia ? Non plus. Nous avons donc fait un choix d’objets à court terme, qui pour la moitié à peu près sont tirés de butins de guerre, par exemple les objets, statues et ensembles symboliques d’objets du royaume du Bénin, regalia provenant du sac d’Abomey (1892).

F. S. : Ou encore le trésor de Ségou, dit d’El Hadj Omar, constitué de bijoux en or, armes symboliques, en partie au musée de l’Armée, au Musée d’histoire naturelle du Havre, et au musée du quai Branly-Jacques Chirac. Dans ce premier temps, nous qui ne sommes pas directeurs de musée, estimons que le terrain est prêt, que tout est réuni pour une restitution ; y compris les États prêts à les récupérer, tel le Bénin, qui en a fait la demande, et le Sénégal, prêt à récupérer les objets d’El Hadj Omar et à les accueillir au musée des Civilisations de Dakar.

B. S. : Sur cette vingtaine d’objets, d’autres relèvent de ceux qui ont été pris par la violence, comme les peintures détachées des murs de l’église Saint-Antoine à Gondar (Éthiopie), exportées illicitement par la mission Dakar-Djibouti que raconte Michel Leiris dans L’Afrique fantôme.

Comment envisagez-vous dans le temps cette vaste entreprise de restitution ?

B. S. : La remise solennelle des inventaires aux pays doit avoir lieu en priorité, un partage de l’information qui n’a jamais été fait et que nous recommandons d’ici novembre 2019. À moyen terme, soit à cinq ans, la coopération est fondamentale. Un travail doit se mettre en place entre la France et les différents États concernés pour établir en commun des listes de ce qui est désiré et de ce qui peut être récupéré de manière plus ou moins compliquée selon les œuvres. Les représentants des musées des États concernés peuvent ainsi dire « nous, des anneaux en or, on en a déjà 390 dans nos réserves, ce n’est pas ça qui nous intéresse le plus en ce moment ». Sur le long terme, nous disons que le processus doit demeurer ouvert : si un État se réveille au bout de 7 ou 8 ans et se sent prêt à ce moment-là pour réclamer les œuvres et prêt à les accueillir, on ne va pas lui répondre qu’il n’avait que 5 ans pour le faire. On ne voulait pas se lier au mandat d’Emmanuel Macron, mais dire explicitement qu’on était du début d’un processus. On ne peut pas imposer le rythme d’un jeune président qui est pressé à celui de présidents africains qui ne se sentent pas prêts ou ne sont pas prêts, et qui verraient se refermer la porte comme celle d’un ascenseur trop rapide.

Quel appareil juridique avez-vous imaginé pour réaliser ces restitutions, au regard des lois en vigueur ?

F. S. : Dans le passé, lors de restitutions de restes humains comme celui de Saartjie Baartman, la Vénus hottentote, ou des têtes maori, il a fallu à chaque fois une loi d’exception par rapport aux lois sur le patrimoine, compte tenu du principe d’inaliénabilité des objets. La proposition que les juristes nous ont aidé à faire est d’introduire dans le Code du patrimoine une section qui permet de restituer ces objets africains : offrir un cadre qui rende possible le processus sans avoir à faire une nouvelle loi d’exception pour chaque restitution. Mais sans remettre en cause non plus le principe général d’inaliénabilité des objets culturels propriétés publiques, qui fonde la législation des musées de France. Il s’agit donc d’une modification de la loi du patrimoine, une dérogation. La proposition juridique pour modifier le droit du patrimoine et permettre ces restitutions-là repose sur le transfert de propriété. L’élément-clé, puisque nous ne défendons pas l’idée de prêt à long terme. Il permet d’imaginer qu’un pays retrouve la propriété sur les œuvres, mais puisse demander à ne les récupérer que trois ans plus tard, parce qu’il n’est pas prêt.

B. S. : La construction juridique est très complexe, fruit de longues discussions avec le ministère des Affaires étrangères et les juristes. Pour enclencher cela, dans la loi française, il faut qu’il y ait une demande au départ, une requête : il faut que les pays réclament les œuvres. Le désir de récupérer l’objet est à la base juridique du transfert de propriété et d’un accord bilatéral entre l’État français et chaque État concerné.

Comment avez-vous traité la question de la capacité des pays concernés à recevoir les œuvres ?

F. S. : On a fait une cartographie de l’Afrique subsaharienne : il y a environ 500 musées de qualités différentes, bien sûr hétérogènes, selon les pays, mais des musées existent des compétences existent, on ne peut pas résumer toute l’Afrique à des cas où il y a du déficit.

B. S. : Il est important de lutter contre les stéréotypes et les clichés répandus en France, en Allemagne et partout ailleurs, et l’idée qu’il n’y a pas de musées… Y compris dans les chefferies du Cameroun, il y a des investissements considérables, et aussi des musées flambant neufs avec des appareils d’hygrométrie dans chaque salle. On voit des situations qui ne sont pas bonnes, mais on peut se demander si ce n’est pas tout simplement lié à l’absence d’objets. L’infrastructure n’est donc pas absente, contrairement à ce qu’on nous fait croire, notamment en Allemagne dans la presse populiste.

F. S. : On a poursuivi la réflexion sur l’idée que le musée était un des dispositifs d’accueil, mais qu’on pouvait imaginer une pluralité de dispositifs pour les objets qui vont du musée à la case patrimoniale. On a beaucoup parlé et vu ces objets dans d’autres cadres.

B. S. : Une pratique très bien rodée à Bamako consiste à sortir des pièces pour des rituels dans les villages, puis à les rapporter au musée. On a vu toute une palette de gestes et de pratiques avec ces objets, beaucoup plus souples que celles que nous connaissons en Occident, où les pièces sont disposées derrière du verre blindé. C’est un rapport différent avec le patrimoine.

Que répondez-vous à l’accusation de priver le reste du monde des objets africains en les renvoyant sur place ?

F. S. : C’est une grosse bêtise. D’abord parce qu’il y a eu circulations d’œuvres avant notre mission, des musées ont prêté des objets au Bénin, etc. Ensuite, les conservateurs de musée que nous avons rencontrés n’ont pas envie d’enfermer les objets en Afrique et sont prêts à les faire circuler dans plusieurs géographies, sous-régionales, continentales, transfrontalières et mondiales. Une fois qu’ils auront récupéré les objets, ils ne vont pas les garder pour eux. Mais pour qu’il y ait une vraie circulation, il faut qu’elle aille dans les deux sens. Europe-Afrique, Afrique-Europe. Elle n’a de sens que quand les uns et les autres sont pourvus d’objets. Quand il y a un bloc qui a presque tout et un bloc qui n’a rien, ce n’est pas une circulation.

B. S. : Personne, ni nous ni aucun de nos interlocuteurs, ne pense à « vider » les musées français pour remplir les musées africains. On parle d’un nombre d’objets qui évoluera dans le temps, et dans 50 ans dans une proportion peut-être plus massive, mais on dit nous-mêmes dans le rapport que si quelques restitutions ont lieu, beaucoup d’objets resteront ici et que ceux-là aussi, il faut leur faire raconter une autre histoire que celle qu’on a eu jusqu’à maintenant. Par ailleurs, il faut modifier l’absence totale d’information, dans les musées qui conservent des collections africaines, sur des objets pris dans des situations de guerre. Ces objets continueront, là où ils sont, à être des ambassadeurs, on ne va pas transférer 70 000 objets arrivés en l’espace de 200 ans, c’est absurde ! Personne ne veut cela. Ceux qui disent cela le font uniquement pour faire peur. La convention de Faro (2005) de l’Union européenne parle d’un droit des peuples au patrimoine. Ce droit doit aussi devenir une réalité pour la jeunesse africaine. Or ils n’ont pas accès à leur patrimoine. Il s’agit du transfert d’un concept que tout le monde trouve formidable en Europe : un travail de rééquilibrage géographique. Il y a ceux qui ont tout, et ceux qui n’ont presque rien. Ce n’est pas viable au XXIe siècle, pas viable pour une relation apaisée. C’est tout simplement un scandale de voir que ces jeunesses n’ont pas accès à leur propre mémoire, leur dextérité, leur artisanat.

F. S. : Hamady Bokoum, directeur du musée des Civilisations noires de Dakar, a ajouté qu’il est important que, dans les collections africaines, il y ait des objets non africains, et que les objets du continent soient présents en Europe dans les musées pour assurer la présence de l’Afrique dans l’espace muséal global et dans l’imaginaire global.

B. S. : Ce n’est pas noir ou blanc, tout vide ou tout plein, ça n’est pas notre vision des choses. Il s’agit du rééquilibrage d’une relation complètement déséquilibrée. À une époque où ce n’est plus tenable pour personne, ni pour les jeunes Européens, ni pour les jeunes Africains – et pour les plus vieux non plus –, nous voulons travailler pour la génération à venir…

À la question de la restitution reste associée la notion de réparation, de repentance : restituer, c’est réparer ?

F. S. : D’un point de vue symbolique, on dit que ce qui a été pris représente bien plus que des objets, il s’agit des réserves de potentiel, d’énergie, de mode d’appréhension du réel qui sont irrémédiablement obérées et compromises. Rendre des œuvres ne peut pas restituer cela, car la perte est incompensable fondamentalement. Mais restituer, c’est une offre de réparation symbolique, une manière de soigner la relation qui a été dégradée, d’établir une relation future sur une histoire partagée.

(1) Le groupe des « amis critiques » (critical friends) : Christiane FALGAYRETTES-LEVEAU (directrice du musée Dapper, Paris), Stéphane MARTIN (président du musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris), Bonaventure NDIKUNG (fondateur et directeur artistique de SAVVY Contemporary, Berlin), Vincent NEGRI (juriste et chercheur à l’Institut des sciences sociales du politique, ISP / UMR 7720), Louis-Georges TIN (alors président, depuis président d’honneur du Conseil représentatif des associations noires de France, Paris), Marie-Cécile ZINSOU (présidente de la Fondation Zinsou, Paris/Cotonou), Souleymane BACHIR DIAGNE (philosophe, Columbia University, New York), Hamady BOCOUM (archéologue, directeur du musée des Civilisations noires de Dakar), Kwame OPOKU (ancien conseiller juridique, retraité du bureau des Nations unies à Vienne).

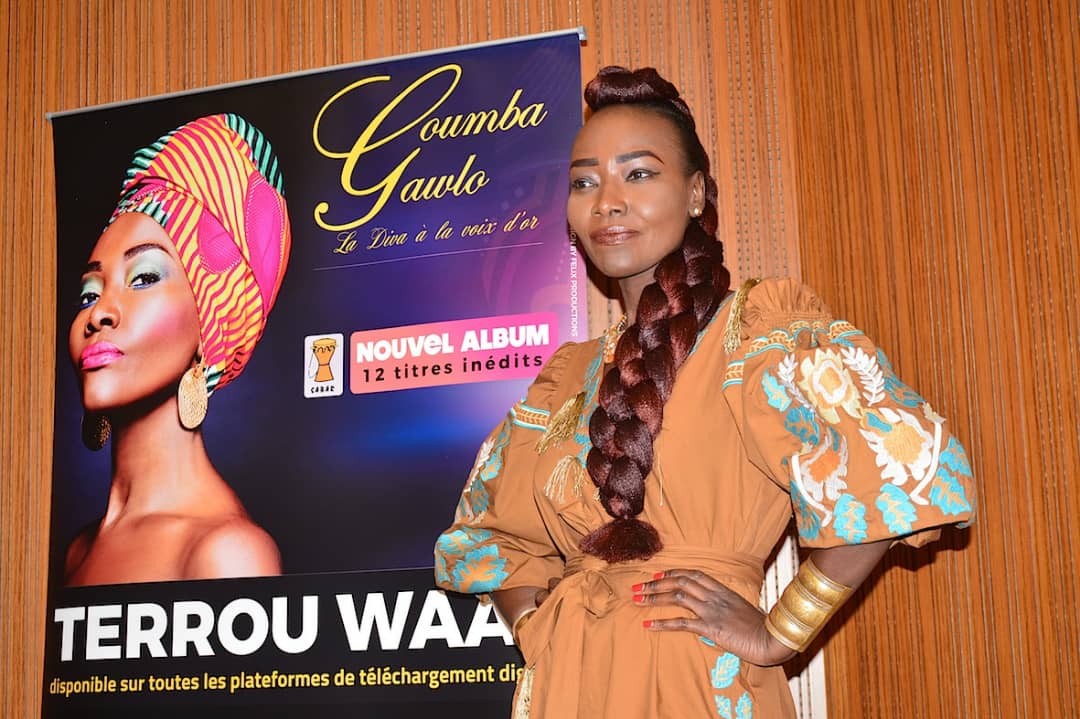

On parlera encore de son visage mignon et de son nez fin…

On parlera encore de son visage mignon et de son nez fin…

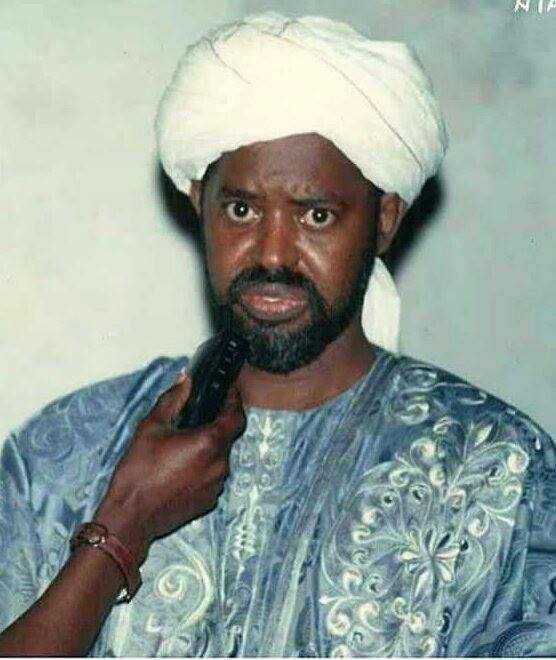

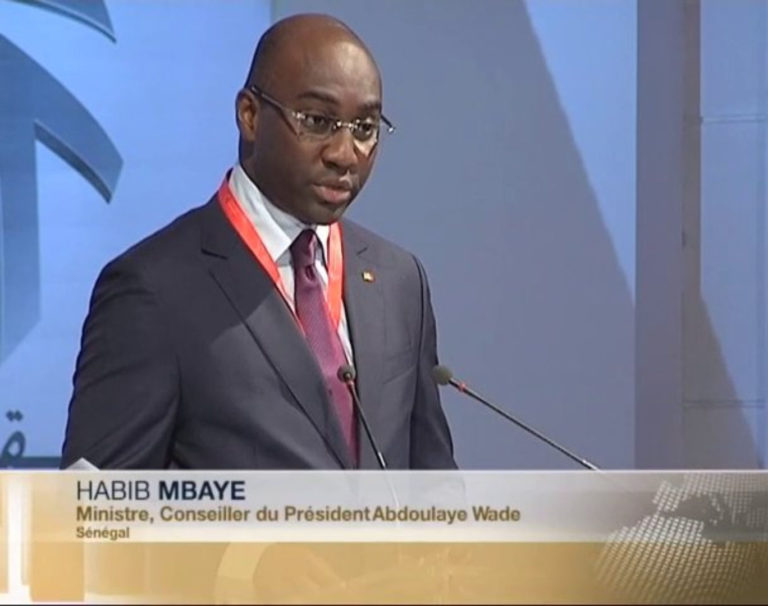

Moustapha Mamba Guirassy, 53 ans, a été élu député pour la deuxième fois lors des législatives de juin 2017, remportant le département de Kédougou avec 67% des voix. Il a été ministre de la Communication, des Télécommunications et des TIC et porte-parole du gouvernement durant la présidence d’Abdoulaye Wade. Self-made man, il est par ailleurs le PDG de l’IAM de Dakar(Institut Africain de management), business school à rayonnement panafricain qu’il a créé en 1996.

Moustapha Mamba Guirassy, 53 ans, a été élu député pour la deuxième fois lors des législatives de juin 2017, remportant le département de Kédougou avec 67% des voix. Il a été ministre de la Communication, des Télécommunications et des TIC et porte-parole du gouvernement durant la présidence d’Abdoulaye Wade. Self-made man, il est par ailleurs le PDG de l’IAM de Dakar(Institut Africain de management), business school à rayonnement panafricain qu’il a créé en 1996.

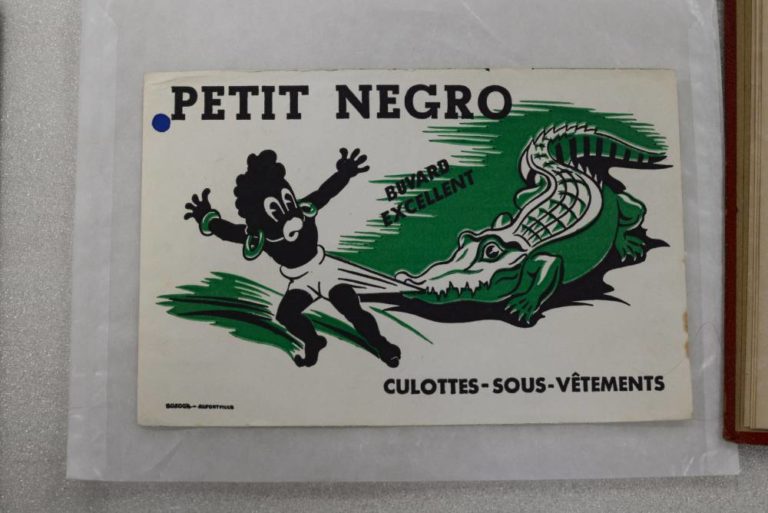

Un buvard publicitaire de la marque de sous-vêtements « Petit Negro », années 1930. © Musée national de l’Éducation

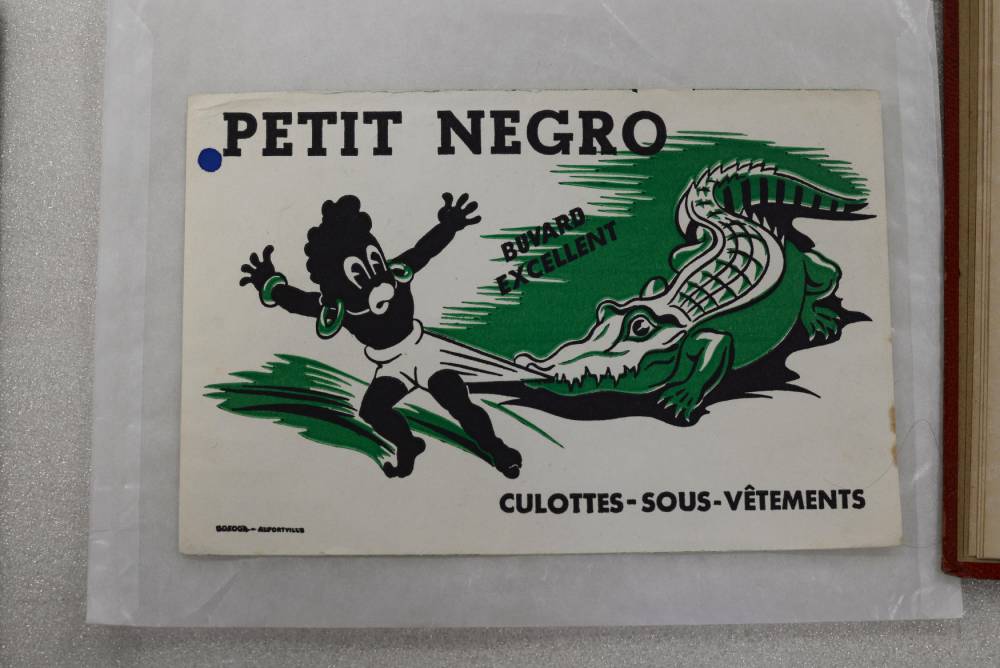

Un buvard publicitaire de la marque de sous-vêtements « Petit Negro », années 1930. © Musée national de l’Éducation Des couvertures de cahiers, dont la distribution a été prolifique vers 1900. Le but : raconter les conquêtes militaires de la France et développer le patriotisme. « La mission Marchand a beaucoup été dessinée », assure Sophie Leclercq. © Musée national de l’Éducation

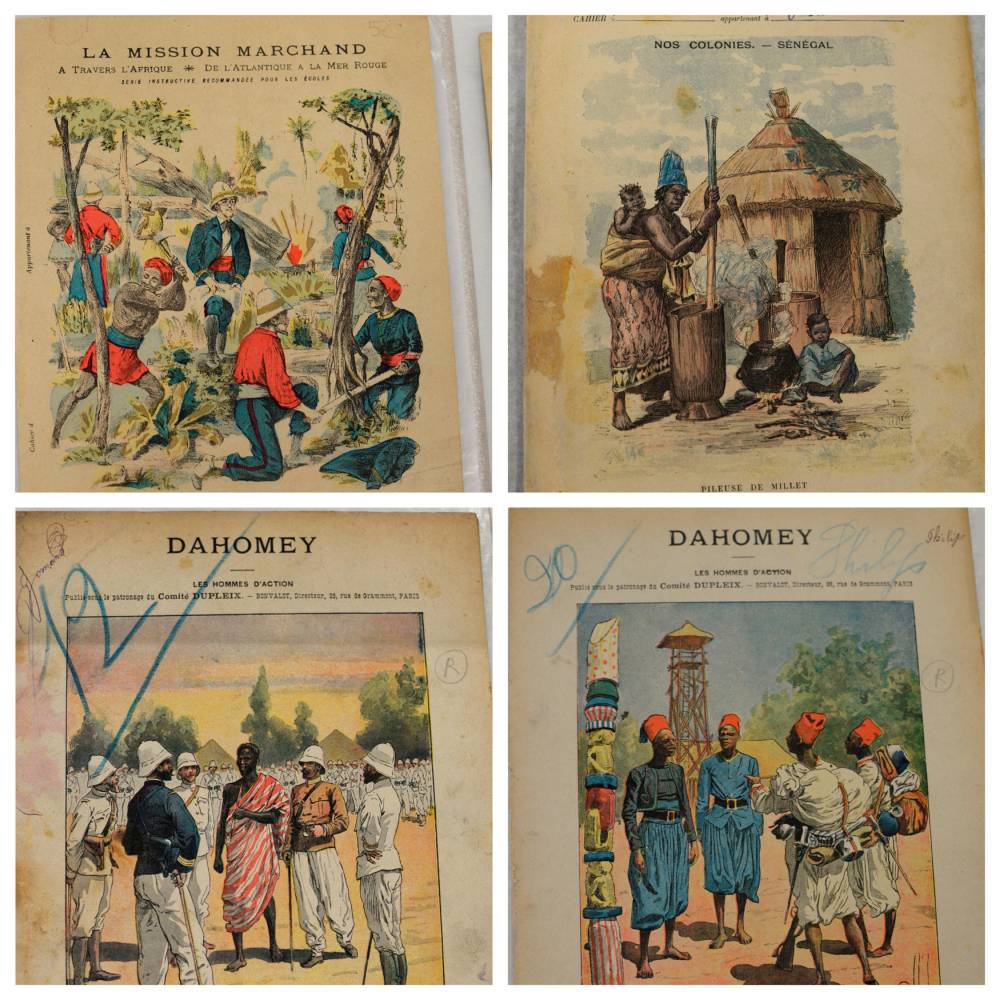

Des couvertures de cahiers, dont la distribution a été prolifique vers 1900. Le but : raconter les conquêtes militaires de la France et développer le patriotisme. « La mission Marchand a beaucoup été dessinée », assure Sophie Leclercq. © Musée national de l’Éducation Un abécédaire distribué dans les écoles. © Musée national de l’Éducation

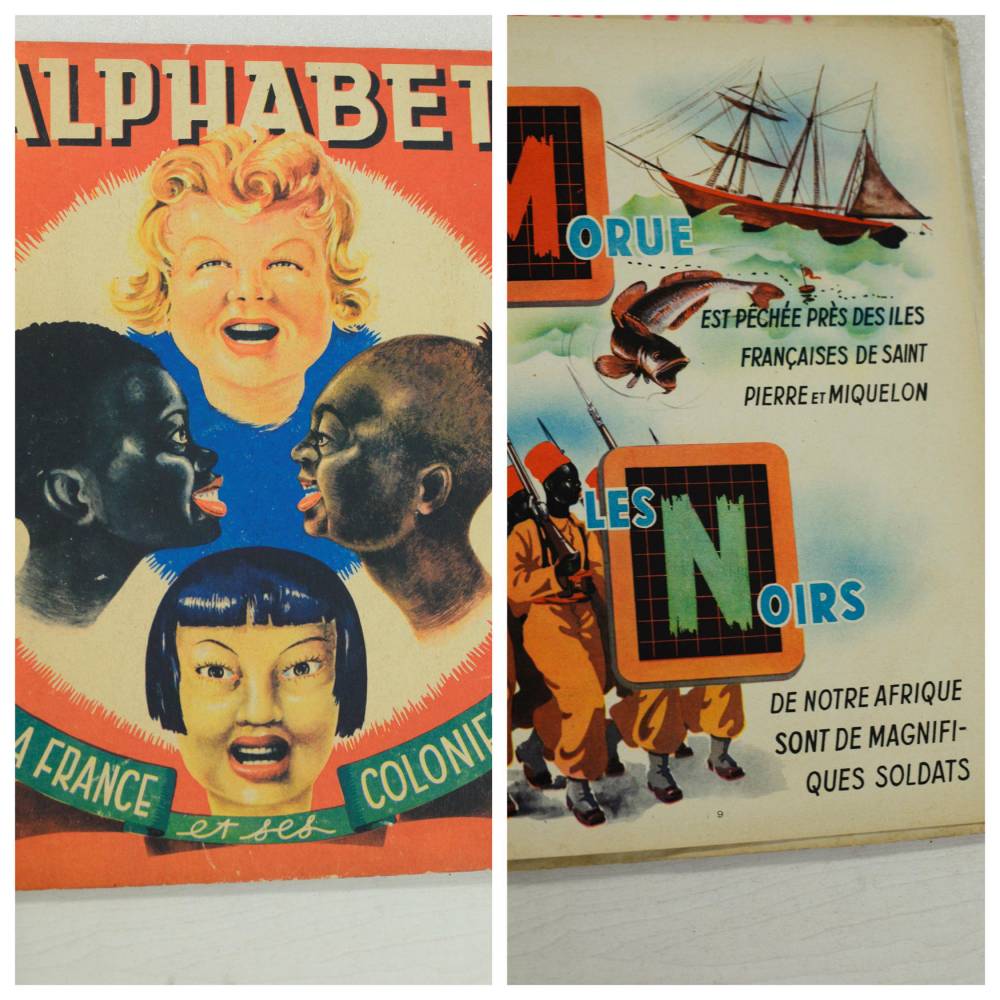

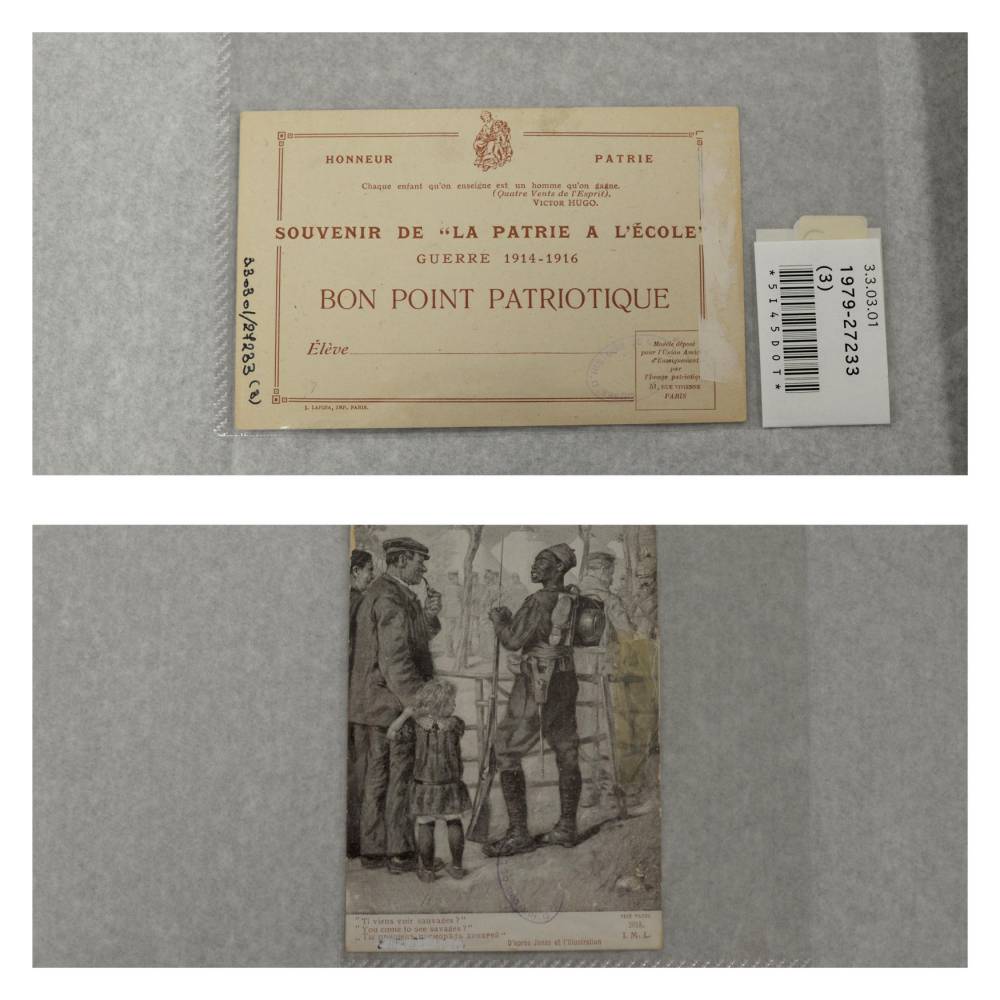

Un abécédaire distribué dans les écoles. © Musée national de l’Éducation Un « bon-point patriotique » de 1914. « Ici, le dessinateur fait référence aux zoos humains, avec la représentation d’une barrière » explique Sophie Leclercq. Pour une fois, ça n’est pas un Africain derrière celle-ci, mais des Allemands » © Musée national de l’Éducation

Un « bon-point patriotique » de 1914. « Ici, le dessinateur fait référence aux zoos humains, avec la représentation d’une barrière » explique Sophie Leclercq. Pour une fois, ça n’est pas un Africain derrière celle-ci, mais des Allemands » © Musée national de l’Éducation