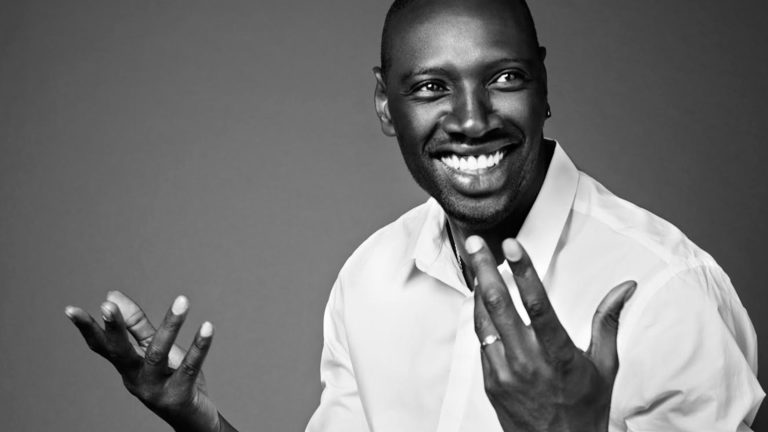

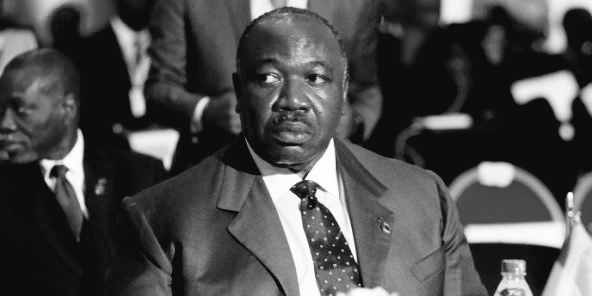

C’est à un Africain, le Sénégalais Alioune Ndiaye, que l’opérateur français Orange a confié, en mai, la direction de sa zone Afrique et Moyen-Orient. Interview.

Ces derniers mois, le groupe Orange a fait, dans une relative discrétion, un virage historique. Pour la première fois, l’opérateur français a confié la direction de ses filiales africaines à un Africain, Alioune Ndiaye, 58 ans, ex-directeur général de Sonatel. Le Sénégalais gère désormais 20 filiales sur le continent et au Moyen-Orient, qui comptent 120 millions de clients et dont le chiffre d’affaires cumulé dépasse 5 milliards d’euros.

Très discret, le diplômé de Dauphine, récemment parti parfaire sa culture managériale à Stanford, aux États-Unis, nous a donné sa première interview depuis sa prise de fonctions, au début de mai. Pour Jeune Afrique, il évoque l’évolution du secteur, la diversification d’Orange dans les services financiers et la situation de ses concurrents.

Jeune Afrique : Au cours des neuf premiers mois de cette année, 46 % de la croissance des revenus du groupe sont venus des marchés africains. C’est assez confortable comme prise de fonctions pour le patron que vous êtes.

Alioune Ndiaye : Sur les dix dernières années, Orange a fait en Afrique et au Moyen-Orient une croissance moyenne de 4,5 %, et cela malgré les crises : les printemps arabes, la dévaluation de la livre égyptienne, la crise politique en Côte d’Ivoire… En 2017, nous sommes passés par un creux, puis, en 2018, les choses se sont améliorées parce que nous avons anticipé la transformation du secteur des télécoms.

À la fin de septembre, nous sommes à 5 % de croissance d’une année à l’autre. C’est vrai que c’est mieux d’arriver à la tête d’Orange Middle East & Africa (Omea) dans ces conditions. L’Afrique et le Moyen-Orient demeurent la première zone de croissance du groupe Orange, et nous voulons qu’ils le restent.

De quelle transformation sectorielle s’agit-il ?

Depuis quelques années, tous les opérateurs de télécoms subissent une baisse de leurs revenus issus de la voix, en particulier les appels internationaux, parce que de nouveaux acteurs comme WhatsApp permettent d’émettre des appels et d’envoyer des messages gratuitement. Notre cœur de métier reste la fourniture de connectivité aux 120 millions de clients que nous avons dans la zone. Nous avons massivement investi 1 milliard d’euros par an pour développer nos réseaux.

Mais Orange a aussi anticipé cette évolution en se diversifiant, notamment dans le domaine des services financiers avec Orange Money, lancé il y a dix ans. Aujourd’hui, la consommation de données via internet et les services financiers mobiles nous permettent de faire mieux que compenser la baisse des revenus issus de la voix (entre 18 % et 25 % par an, selon les pays). Ces revenus, issus des appels internationaux, ne représentent plus que 6 % de notre chiffre d’affaires.

J’ai un mandat de quatre ans pour réussir la transformation d’Orange en opérateur multiservice

Quelle est votre feuille de route à la tête d’Omea ?

J’ai un mandat de quatre ans pour réussir la transformation d’Orange en opérateur multiservice. L’Afrique est un continent en forte croissance, qui aura bientôt 1,5 milliard d’habitants et qui est entré de plain-pied dans la transformation numérique. Elle sera plus rapide qu’en Europe pour plusieurs raisons.

D’abord parce que la population est très jeune, et donc capable de s’approprier les nouvelles technologies. Mais aussi parce qu’il n’y a pas ou quasiment pas sur le continent, contrairement à l’Europe, de modèles établis et que l’arrivée de nouveaux acteurs comme Uber, Netflix ou Airbnb peut gêner. Je crois en notre capacité à créer de nouveaux concepts, comme cela a pu être le cas en Chine avec Wechat, application développée par Tencent.

Avez-vous également pour objectif d’étendre la présence d’Orange à de nouveaux marchés ? Ces dernières années, votre groupe a laissé passer plusieurs occasions d’accroître sa présence africaine.

En 2016, nous avons fait l’acquisition d’opérations au Burkina Faso, en Sierra Leone et au Liberia. Ce n’est pas si ancien, et notre priorité est de s’assurer qu’elles sont bien gérées et dégagent de la rentabilité.

La vente de 9mobile (ex-filiale d’Etisalat) cette année au Nigeria ne représentait-elle pas l’occasion d’entrer enfin sur le plus gros marché africain ?

Nous sommes déjà présents en République démocratique du Congo, en Égypte, qui sont aussi des marchés très importants, et le chiffre d’affaires de certaines de nos filiales, comme le groupe Sonatel ou le groupe Orange Côte d’Ivoire, dépasse le milliard d’euros. Mais étendre la présence d’Orange dans d’autres pays est quelque chose que nous regardons.

Si l’élargissement de notre présence africaine n’est pas une priorité, la présence dans un nouveau grand pays est quelque chose qui peut nous être utile

En RDC, où vous avez réuni deux opérations acquises séparément, après une période de doute, vous êtes en train de réaliser une belle opération. Cela n’incite pas à prendre des risques ?

Effectivement. Après une année 2017 marquée par une crise politique qui n’a pas favorisé l’environnement des affaires, nous avons un Ebitda [indicateur proche de l’excédent brut d’exploitation] positif depuis six mois. Nous sommes en avance d’un trimestre sur nos objectifs, et nous avons 100 000 clients supplémentaires par mois depuis le début de l’année, ce qui nous a permis de franchir la barre des 10 millions.

C’est un retournement de situation très positif. Cela étant dit, nous ne sommes pas réfractaires au risque. Même si l’élargissement de notre présence africaine n’est pas une priorité, la présence dans un nouveau grand pays est quelque chose qui peut nous être utile.

Réussir une grosse acquisition fait partie de vos objectifs ?

J’espère que nous aurons une opportunité. Le 29 octobre, nous avons rencontré à Paris le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. L’Éthiopie est un marché de 100 millions d’habitants, presque vierge en matière de télécoms, qui nous intéresse et où le gouvernement veut ouvrir le capital d’Ethio Telecom, en situation de monopole, à des intérêts privés nationaux et étrangers. Nous avons rappelé qu’Orange travaille déjà avec Ethio Telecom par le biais de notre filiale Sofrecom depuis huit ans dans le cadre d’un contrat de management.

Pour revenir sur vos projets de diversification, l’an dernier, dans nos colonnes, le PDG d’Orange, Stéphane Richard, annonçait vouloir une banque dans les deux ans en Afrique. Où en êtes-vous ?

Nous avons introduit une demande d’agrément auprès de la BCEAO pour créer une banque avec notre partenaire NSIA. Notre objectif est de la lancer en 2019, mais nous ne pouvons préjuger des délais de traitement de la Banque centrale. Son siège sera à Abidjan, et elle sera dans un premier temps active en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Cela pourra ensuite être élargi aux autres pays de la zone Uemoa, mais aussi à des marchés comme la Guinée, pour laquelle nous devrons demander des licences.

Quelle sera l’articulation avec Orange Money ?

Orange Money sera le canal de distribution des produits financiers. Pour le client, ce sera transparent. Il verra qu’on lui propose, en plus des services habituels, des microcrédits et des assurances. Pour que la banque marche, il faut qu’elle soit liée aux services de l’opérateur. Si Orange Money s’était lancé seul, ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Les 40 millions de clients d’Orange Money, ce sont d’abord des clients d’Orange. D’ailleurs, comme pour Orange Money, nos agences auront un espace consacré à Orange Bank. Nous procéderons toujours dans le respect de la réglementation bancaire en séparant distinctement les rôles des différents acteurs.

Quels clients visez-vous ?

Il y a beaucoup d’entrepreneurs dans l’informel, de professions libérales, d’artisans qui ont besoin d’emprunter 100 euros et qui peuvent rembourser une fois qu’ils ont vendu leur produit. La banque peut être une source d’activités et de création d’emplois énorme.

Parmi les grands projets d’Orange, il y a aussi le déménagement du siège d’Orange Afrique et Moyen-Orient à Casablanca.

En 2017, sous l’impulsion de Stéphane Richard, le groupe a lancé le projet Kilimandjaro, avec comme objectif de rapprocher nos centres de décision de nos marchés. Tout cela se fera dans le respect des instances de dialogue social du groupe. Nous avons créé une société, Omea Management, au Maroc, afin d’en faire un siège opérationnel. Aujourd’hui, plus de 200 entreprises internationales ont déjà leur siège à Casablanca. Nous avons obtenu le statut de Casablanca Finance City (CFC), qui nous confère un certain nombre d’avantages financiers.

Parallèlement, nous allons renforcer les centres de mutualisation et d’expertise développés à Abidjan et à Dakar. Nous aurons donc quatre principaux hubs. Casablanca pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord ; Abidjan pour la Côte d’Ivoire, le Burkina et le Liberia ; Dakar pour le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Pour l’Afrique centrale, le hub restera à Paris pour l’instant jusqu’à ce que nous ayons les moyens de le rapprocher.

Qu’est-ce qui vous manque actuellement pour le faire ?

Ce qui est important pour nous, c’est d’avoir un ancrage plus africain. Orange est l’opérateur au capital duquel il y a le plus de partenaires locaux, les États et, très souvent, des privés nationaux. Et pourtant, nous sommes quand même perçus comme une entreprise étrangère. En Afrique centrale, nous n’en avons pas, et il faut corriger cela. Toutes nos opérations ont vocation à ouvrir leur capital à des partenaires locaux.

Parallèlement à la mise en place de cette organisation, il y a aussi un projet d’introduction en Bourse d’Omea ?

Quand Orange a créé Omea, en 2015, le groupe s’est donné cette possibilité pour financer un partenariat industriel avec un gros opérateur dans la région ou avec un acteur du numérique. Pour l’heure, ce n’est pas à l’ordre du jour.

Au cours des deux dernières années, il y a eu des frictions avec Mauritius Telecom, dont vous détenez 40 % du capital. L’entreprise ne voulait pas payer de dividende pour privilégier une acquisition.

Nous avons trouvé un accord avec Mauritius Telecom pour que les dividendes de 2017 soient payés en 2018. Ce problème est donc résolu. Au-delà, il y a la question du partenariat. Nous devons rediscuter du fond. Quand les conditions d’exploitation ou d’opération sont intenables, notre philosophie est de nous retirer, comme on l’a fait au Kenya ou en Ouganda. Ce n’est pas encore le cas pour Maurice.

Emmanuel Macron nous a promis la levée du gel des avoirs de l’ex-gendre de Ben Ali décrété par l’Union européenne

En Tunisie, vous ne possédez que 49 % de l’opérateur, ce qui vous empêche de consolider les résultats de la filiale. L’actionnaire majoritaire, Marouane Mabrouk, serait prêt à vous céder une partie de ses parts. Qu’est-ce qui bloque cette opération ?

Elle ne peut pas se faire tant que Marouane Mabrouk [ex-gendre du président Ben Ali] figure sur une liste de l’Union européenne gelant ses avoirs à la suite de la révolution tunisienne. Cette inscription doit être levée. À Tunis, le président Macron a déclaré fin janvier 2018 que ce problème serait réglé. Dès que ce sera fait, on sera en mesure de consolider. Cela n’empêche pas la filiale de réaliser une croissance supérieure à ses objectifs.

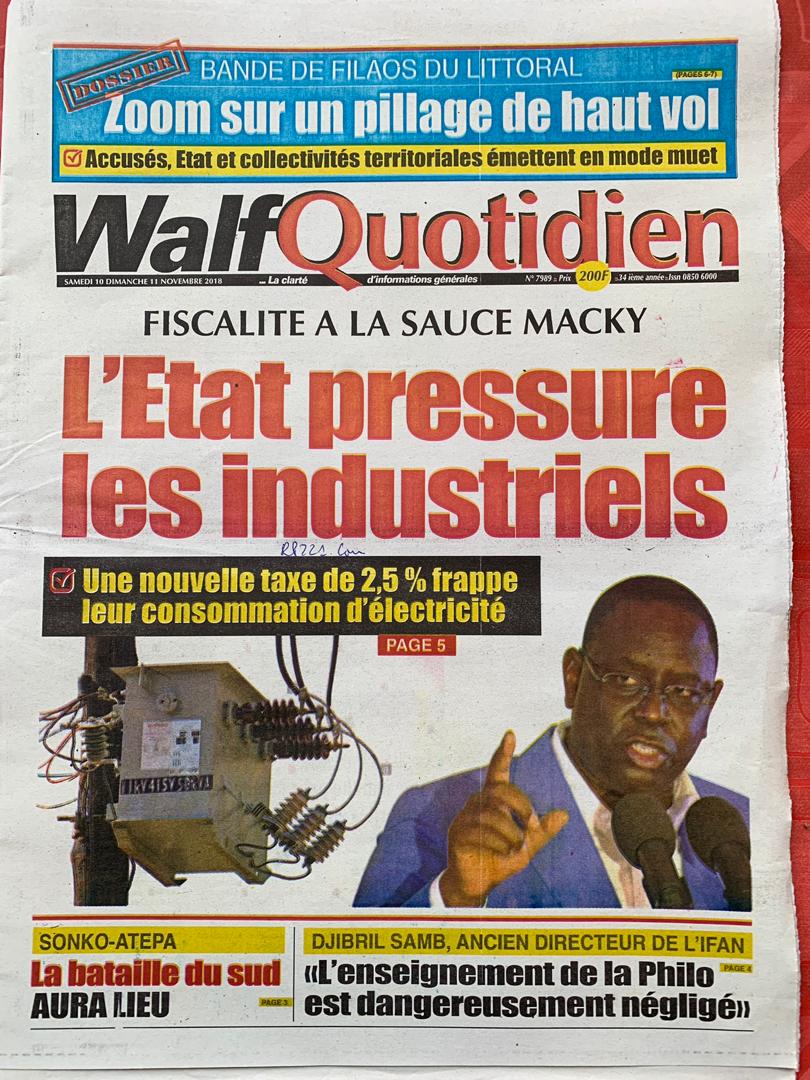

Niamey a annoncé le rétablissement de la taxe sur les appels internationaux en 2019, après l’avoir annulée en 2018. Les États et les opérateurs sont-ils irréconciliables sur ces questions ?

Il faut reconnaître que nous avons encore du travail pour convaincre les autorités politiques qu’il faut un système fiscal et réglementaire qui soit stable et équilibré. Au Niger, nous avons à nouveau engagé un dialogue avec les autorités en espérant qu’une solution serait trouvée. Notre opinion, c’est qu’il vaut mieux créer un environnement qui favorise le développement du secteur, parce que les États en tireront in fine plus de recettes. En Afrique, le niveau de taxation atteint environ 25 % du chiffre d’affaires, contre 5 % en Europe.

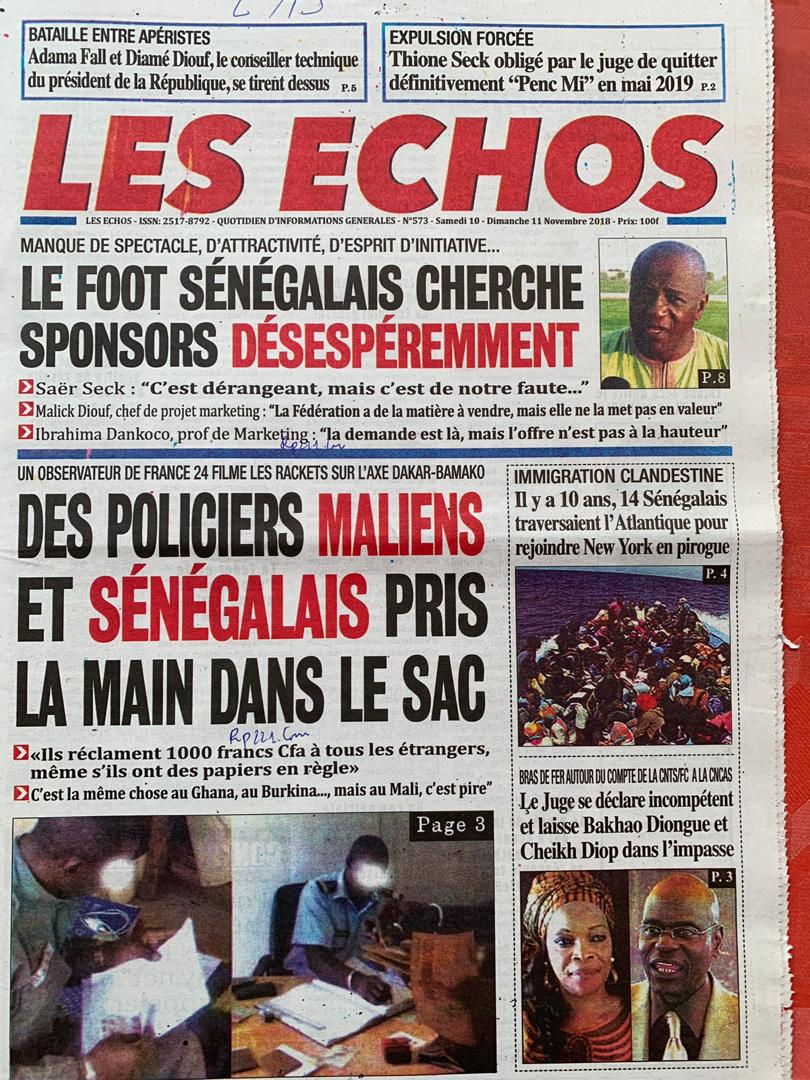

MTN connaît aussi des heures difficiles au Nigeria. En trois ans, les autorités lui ont infligé une amende record [1,7 milliard de dollars, soit près de 1,5 milliard d’euros], l’accusent d’avoir sorti du pays illégalement 8,1 milliards de dollars entre 2017 et 2015, et lui réclament 2 milliards de dollars de taxes impayées.

Nous ne nous réjouissons jamais des difficultés de nos concurrents. Le Nigeria est un pays notoirement difficile, mais tous les opérateurs ne connaissent pas les mêmes difficultés. Je ne peux pas me prononcer sur le fond. Il faut aussi que MTN se questionne sur les raisons qui ont poussé les autorités de régulation du pays à prendre ces décisions.

L’actualité du secteur a aussi été marquée par la levée de fonds très importante d’Airtel Africa (1,25 milliard de dollars), filiale de Bharti Airtel, auprès d’investisseurs comme Softbank. Est-ce l’annonce d’un nouveau départ pour le groupe indien sur le continent ?

Je l’ai plutôt compris comme une première étape vers une introduction en Bourse d’Airtel Africa dans la perspective d’une sortie du continent. Ces derniers temps, nous avons assisté à des cessions d’actifs. Je crois que l’Afrique n’est plus forcément la priorité de Bharti et que le groupe a fort à faire avec la concurrence en Inde.

Comment jugez-vous l’impact de Google ou de Facebook, de plus en plus présents en Afrique ?

Je pense que nous pouvons avoir avec eux des partenariats, comme ce que nous faisons avec Facebook et YouTube en embarquant dans nos offres leurs solutions. En revanche, nous disons clairement qu’il y a un véritable problème d’équité. Nous fournissons parfois les mêmes services, et toute la taxation est supportée par les opérateurs de télécoms. Eux ne paient rien alors qu’ils font des chiffres d’affaires très élevés. Tous les acteurs de l’écosystème doivent contribuer au financement des infrastructures et aux recettes des États.

Vous avez une idée de leurs revenus sur le continent ?

Non, c’est difficile de dire ce que leur rapporte l’Afrique, que ce soit avec la monétisation des données personnelles ou la vente de leur portefeuille d’utilisateurs aux annonceurs.

Orange et Google sont partenaires pour la construction d’un câble transatlantique entre la France et les États-Unis. Cela n’ouvre-t-il pas de nouvelles perspectives en Afrique pour une coopération afin de construire des infrastructures ?

Oui. Nous sommes en train d’étudier cela en RD Congo avec Google pour installer un câble qui relie Kinshasa à la côte et pour le prolonger vers l’Europe. Ils commencent à vouloir financer de la connectivité. Leurs offres ne sont pas nouvelles, mais, jusque-là, ils voulaient avoir le contrôle exclusif des infrastructures. Ils évoluent sur ce point et, en RDC, où il y a un vrai problème de connectivité, je pense que c’est une opportunité.

Ses sources d’inspiration

Si Alioune Ndiaye cite spontanément l’ancien président sud-africain Nelson Mandela, il n’oublie pas Cheikh Tidiane Mbaye, le premier patron de Sonatel et premier Africain à avoir dirigé un opérateur en Afrique pour le groupe.

241 millions d’euros

C’est le montant du chiffre d’affaires d’Orange Money en 2017, soit environ 5 % des revenus de l’opérateur en Afrique et au Moyen-Orient. Lancés en 2008, ses services financiers sont utilisés par 40 millions de clients du groupe français sur le continent.

La 5G déjà envisagée

Avec 15 millions de clients utilisant la 4G (très haut débit mobile), Orange est loin d’avoir exploité le potentiel de cette technologie. Néanmoins, l’opérateur entend être attentif aux opportunités d’achat de fréquences 5G.

« La question du modèle économique reste entière, même si on nous dit que les coûts de développement seront dix fois inférieurs à la 4G. Il faut néanmoins se positionner, car l’opérateur qui lance le premier une nouvelle technologie a toujours un avantage concurrentiel. Actuellement, les vrais usages de la 5G pour le continent concernent les zones urbaines très denses afin d’offrir des débits équivalents à la fibre optique. Grâce à elle, on pourra réaliser une opération chirurgicale à distance, alors que c’est impossible en utilisant la 4G », détaille Alioune Ndiaye.

JA

« On s’est connus naturellement »

« On s’est connus naturellement »

Ta famille, tes proches t’ont-ils réellement encouragée ?

Ta famille, tes proches t’ont-ils réellement encouragée ? Dis-nous dans quel état d’esprit tu es, une fois sur le podium ?

Dis-nous dans quel état d’esprit tu es, une fois sur le podium ?  Quels sont les avantages et inconvénients de mener une vie de mannequin ?

Quels sont les avantages et inconvénients de mener une vie de mannequin ? Comment doit être une femme dans la vie de tous les jours avec les hommes, son entourage ?

Comment doit être une femme dans la vie de tous les jours avec les hommes, son entourage ?