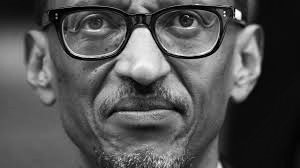

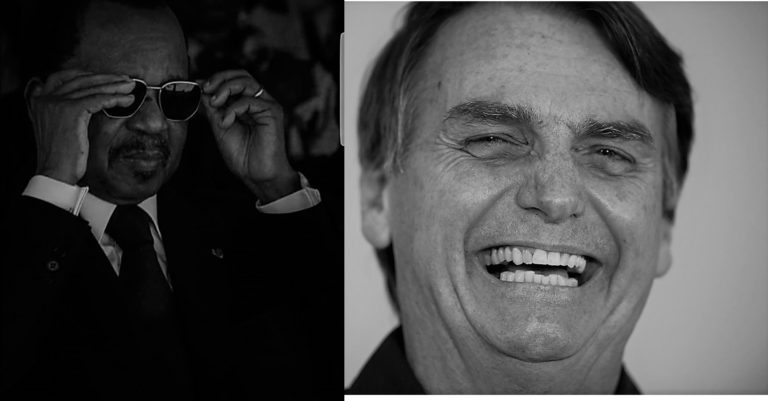

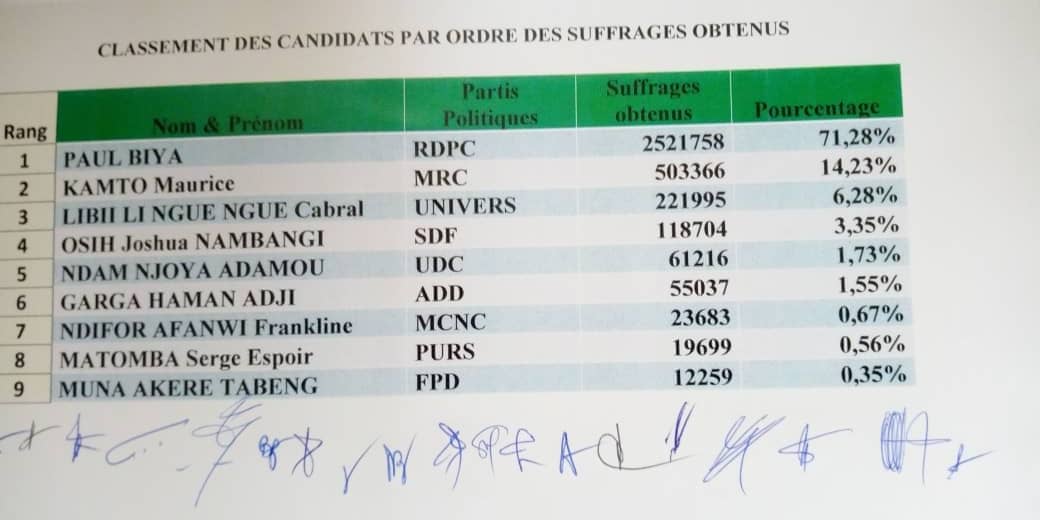

C’est avec un slogan presque rassurant, « la force de l’expérience », que Paul Biya a rempilé à la tête du Cameroun. Le score tropical n’a rien à envier à Kagamé, sinon sa jeunesse et son immunité. On repense presque à la formule de Jacques Séguéla, « la force tranquille », qui avait porté François Mitterrand au pouvoir en 81. Il faut dire que les manières de lire la « sagesse », « l’expérience », l’attachement à l’âge, charrient bien plus de choses que la seule capitulation des populations en Afrique. On peut y trouver pêle-mêle, même maladroitement exprimés, le choix l’immobilisme face à l’incertitude du chaos, la gratitude et la fidélité à un personnage politique pour qui l’on nourrit une estime, surtout quand il est diminué. Bouteflika en Algérie en passe d’allonger son bail, offre un exemple de ce paradigme auquel on peut même trouver un mérite à la marge : garder ses retraités avec soi plutôt que de les envoyer dans des mouroirs. La dimension paternelle du pouvoir, alliée à sa forme patrimoniale, peut encore séduire. Le patriarche même médiocre, accablé de forfaits, reste le patriarche à la figure presque sacrée.

Difficile à évaluer, il y a quand même de cela, dans la longévité des pouvoirs en Afrique spécialement : la commodité d’un système. « On ne soupçonne que très peu la providence qu’assure un pouvoir aux abois à un grand nombre de populations ». S’il est plus fréquent, dans les prises de paroles intellectuelles et dans la presse, de trouver des détracteurs de la momification du pouvoir camerounais, on peut aussi, avec quelques recherches rapides, trouver de ses admirateurs. Il est une donnée politique que les standards modernes de la démocratie, pleine de rationalité, ne parviennent pas à intégrer : il s’agit des ressorts pluriels du vote. L’affection pour la figure du sage, le goût pour la verticalité forte du pouvoir, la satisfaction des attentes conservatrices ambiantes ; et cette résignation, caractéristique des peuples éreintés par la misère, pire encore, profondément convaincus que l’appareil d’Etat, les institutions, leurs langues, leurs pratiques, ne sont pas en adéquation avec leur ressentis, leurs besoins urgents, et que leurs dirigeants sont interchangeables. La désaffection pour le politique contribue ainsi à l’érection de la corruption comme donnée naturelle. A partir de ce moment, la règle n’est plus que l’exception. Les élections ne servent plus que de protocole et de mascarade, sans enjeux autre que la démocratisation de l’arbitraire. Tout le génie des satrapes est de manager ce paysage en irriguant les réseaux opaques. Tout cela contribue à ennuager l’horizon politique. Et dans cette obscurité générale, le pouvoir joue ses cartes : il éclaire à dose raisonnable, et gère le flux de lumière pour s’assurer une pérennité.

Le Cameroun, une école du combat africain

Pourtant, il y a lieu d’être, sinon affolé, un brin désarçonné. Le Cameroun est une école intellectuelle. En première ligne dans la décolonisation, il reste un pays symbole et producteur de panafricanistes impétueux. C’est à peine une métaphore, le pays eût à faire à plusieurs colonisations, desquelles il se départit au prix de la guerre. Il a produit somme considérable d’intellectuels de renom de la trempe d’Um Nyobé, à l’avant-garde de la lutte pour la souveraineté. La conversion de cette ébullition du champ des idées vers celui du politique ne s’est pas faite, visiblement. Plusieurs ratés sont venus entraver le processus. La survivance du clanisme avec l’apport des réseaux françafricains d’une part, a installé l’oligarchie. D’autre part, un panachage ethnique difficile à établir, et l’échec dans la constitution de nation, créent les conditions d’une faiblesse chronique. Il y a à ce titre une anecdote assez parlante à se remémorer. Mongo Béti, membre sinon fondateur, en tout cas fer de lance de la contestation des liens incestueux (Main basse sur le Cameroun) avec la France, a confié à la fin de sa vie, après être rentré dans son pays, avoir sous-estimé certaines données et réalités. Exilé de plus 50 ans, ce qu’il redécouvre dans son village, n’avait pas été pris assez en considération par son œuvre. Il le dira dans des termes poétiques et sincères dans la série aux trois tomes Le Rebelle. Un exemple parmi tant d’autres qu’il n’y a pas eu beaucoup de ponts entre un discours intellectuel objectivement indispensable et l’impact sur un pouvoir, qui peut même, parfois, le récupérer pour un usage dévoyé.

Le fétiche de la démocratie libérale et ses impensés

La démocratie n’est ni une évidence, ni un gage. Elle est un chantier perpétuel, dont la réussite n’est jamais garantie. L’on a souvent pensé, comme une auto-prophétie, que les anciens peuples colonisés, ayant subi les expériences d’expropriations, d’injustice, seraient naturellement immunisés contre les capacités de leur dirigeant à nuire à leurs objectifs. Coupable mégarde. Quand ainsi, les batailles pour la démocratie libérale occidentale faisaient rage en Europe, on a pensé qu’en Afrique et dans le Sud plus généralement, on devait obéir à un calendrier plus lent. Que les « spécificités locales » légitimaient une différence d’agenda, et qu’au final, on pouvait tolérer des pouvoirs brutaux, et les passions tristes du conservatisme qui étaient les viatiques du peuple. Contrairement à une idée reçue, le geste colonial, ne visait pas uniquement à assimiler le colonisé, il fallait parfois le maintenir dans ses coutumes qu’on l’on ne tardait pas à qualifier de folklore. Cette distance était la frontière du « eux » et du « nous », et elle permettait la traite et le pillage, car la différenciation était la première condition de la discrimination. Tout au plus, fallait-il s’adjuger quelques cerveaux locaux, pour enrichir la continuation mais pas s’embarrasser de la masse. Tous les acquis législatifs du droit, la démocratie, le droit de l’Homme, pensés pour un public occidental, n’incluaient pas les sauvages chez qui l’on admettait un état de désordre, d’autant plus commode qu’il permettait une spoliation en tranquillité.

Avec la décolonisation, la transmission du pouvoir, revêtira la fameuse expression de Fanon « peaux noires, masques blancs ». La substance est restée la même, tout juste a-t-on changé de couleurs. Mais il faut aller plus loin que Fanon, pour saisir les mécaniques plurielles à l’œuvre. Les nouveaux gouvernants qui avaient destitué l’ordre ancien, ne pouvaient, pensait-on, que s’inscrire dans un chemin du progressisme. Le changement exigé par marche à pas forcés, se heurtera naturellement à la première limite : le pouvoir décolonial, pas plus que le pouvoir colonial, n’a eu la pédagogie du peuple, d’où le constant conflit larvé entre les institutions et les populations. C’est ici une faille qui éclaire autre chose : l’anticolonialisme a été, inconsciemment, une entrave à un progressisme universel pour le meilleur et le pire. Au nom du refus de ressusciter les ingérences coloniales, les forces progressistes en occident admettaient qu’il y ait deux types de régime de droits humains. En Europe, les minorités ethniques et sexuelles devaient être soutenues dans la dynamique d’une société inclusive et multiculturelle. Et de l’autre côté, les colonisés semblaient avoir quelque chose de vertueux dans leur conservatisme, parfois vanté comme modèle alternatif d’une Europe sans transcendance qui a perdu le goût du sacré et du sens. Ce qui serait en soi la preuve de leur résistance face à tentations néocoloniales et leurs capacités à mener leurs agendas proprement. C’est pourquoi l’on assite à ce fait très curieux, les acquis au Nord sont contestés au Sud comme des symboles de laxisme, de dépravation. L’héritage du progressisme anticolonial en occident se retrouve ainsi piégé, car ce qu’il a de tout temps défendu, est contesté ailleurs. Le Nord consent, pour ne pas heurter ses alliés, à accepter ce conservatisme au prix de reniements insurmontables. On aboutit à cette chose très cocasse : les progressistes du Sud en arrivent à être qualifiés de réactionnaires au Nord. L’exemple le plus parlant reste la contre tribune chercheurs contre Kamel Daoud, lui reprochant son « islamophobie ». Il y aurait de multiples exemples sur ces différences de perceptions.

Un universel conservateur ?

Les migrations ont redonné une jeunesse aux idées ethno-nationalistes pour reprendre la forme de Souleymane Bachir Diagne, triomphant partout en Europe, indifféremment des contextes économiques. Des pays prospères comme la Suisse ou l’Autriche, votent de plus en plus à droite, voire à l’extrême droite. Ce qui semblait être l’exclusivité des peuples du Nord comme défense contre l’immigration, et marqueurs de regain de xénophobie, se trouve avoir des échos dans d’autre pays comme le Brésil et pourrait-on inclure certains pays du Maghreb, voire des pays africains (Angola, Afrique du Sud…) L’ascension de Bolsonaro dans un Brésil qui depuis 20 ans s’est institué au cœur des BRICs, a douché l’opinion mondiale. Même dans les pays du Sud, ce discours prend, en fédérant dans une alliance inédite, des nantis, des pauvres des favélas, des religieux évangélistes, autour de cette idée d’un pouvoir fort, répressif, nostalgique et conservateur. Les logiques habituelles de lectures du Nord et du Sud, sont mises à mal, car voici l’irruption inattendue d’un fait nouveau : le nationalisme comme le conservatisme, sont aussi secrétés par des pays du Sud, et ce, depuis longtemps. C’est le cœur de l’impasse. Le conservatisme occidental est resté le plus décrié dans une optique ethnocentrée en oubliant que le fait s’exprimait dans beaucoup d’endroits. Je m’étais amusé en 2016 avec un ami, à propos des élections américaines, en lui disant qu’après un noir, les américains éliraient un raciste. Il m’avait répondu non, ils éliront une femme au nom de la continuité irrépressible du progrès.

Peu ou prou, au Brésil, les déboires de la gauche qui ont emporté Lula et Roussef, et l’arrivée de Bolsonaro, avec un discours sans ambages, ouvertement offensif et régressif, appartiennent à la même logique. Il y a d’une part une logique de la revanche mais surtout, une lame de fond plus éclairante encore. Le progressisme occidental s’est fait de façon accélérée. Il a été mis en place à coup de législation, sans forcément susciter l’adhésion de tout le monde. Les peuples l’ont souvent contesté dans les urnes et dans les rues, pour se voir déposséder de leur souveraineté ensuite par les bureaucraties. L’établissement d’un progressisme sans persuasion a pu tout de même s’épanouir en Occident, mais il n’a pas vaincu un vieux fond de conservatisme toujours présent, susceptible de rejaillir en période de crispation. L’illusion d’une Europe homogène dans l’appréciation des droits humains est persistante et trompeuse. Ni la sécularisation, ni la laïcité, ni le multiculturalisme, n’arrivent à bout de quelques passions tristes ou conceptions de l’identité et on le voit à l’œuvre dans une effrayante frénésie.

Inversion de la perspective

Ainsi, ce qu’on appelle souvent au Nord « poussées identitaires » est bien souvent (en équivalence stricte et sans jugement) la norme très souvent au Sud. Cette asymétrie, impensée, en plus d’entraver le multiculturalisme, sera le prochain chapitre houleux et pour le coup, pas drôle. Le Brésil semble l’inaugurer. Un détour dans plusieurs pays hors du bloc occidental, toutes régions confondues, montre que le droit des minorités, des femmes, la vision de l’identité, la question religieuse, ne sont en rien en adéquation avec la norme en occident. Les pays du Sud restent dans leur grande majorité, des pays conservateurs, qui du reste, rejettent les « valeurs d’ouverture » comme une condition de leur imperméabilité aux influences du Nord. L’on se retrouve ainsi dans un dialogue de sourds. S’il faut, pour mieux, analyser les ressorts du vote pour Bolsonaro, s’en remettre à une multitude de facteurs, l’économique, l’identitaire, le social, l’historique, le contextuel, une chose reste : la société Brésilienne reste conservatrice et religieuse. Tout ce que l’allure économique et les proximités évidentes avec l’occident arrivaient plus ou moins à masquer, rejaillit pour montrer que l’élitisme, forclos dans ses injonctions, et le petit nombre de personnes qu’il exauce, a vocation à se mettre à dos ceux qui se sentent, à tort ou à raison, exclus du festin et des privilèges moraux. Le conservatisme, dans ses différentes expressions, offre une passerelle commode entre plusieurs échelles sociales, en théorisant le mythe d’un retour vertueux à l’ordre.

Y-a-t-il donc deux vitesses et deux tempos dans l’universalisme ? Au nom de la décolonisation, le conservatisme a-t-il des vertus ? Peut-on tout réduire en termes d’explications, à la matrice du racisme, même dans les pays du Sud ? A-t-on d’ailleurs jamais pensé que dans le Sud, il y avait une sécrétion, comme partout, du racisme ? Le fait est que toutes ces questions, ont été ravalées parce que gênantes. Paul Biya, pourtant bien allié avec la France depuis 36 ans qui s’empresse de le féliciter, recourt régulièrement au registre du discours sur la conservation, osant même des prises de position sur les sujets de mœurs déplaisant à Paris. Symbole de ce que l’ingérence reste négociée et partielle. Que les contrats économiques ne s’embarrassent pas du droit des homosexuels. Que l’occident consent, comme il l’avait fait pendant la colonisation, à voir émerger un droit local hybride, répressif, contre lequel il s’indignera par pur souci cosmétique. Biya le sait, l’usage de la force, de l’intimidation, de la corruption, du clientélisme, anesthésiera son peuple déjà apeuré par les fragilités de sa composition ethnique et les tentations séditieuses de certaines parties. A la sagesse et à l’expérience, il y a la force d’un exécutif, fort dans le conservatisme des mœurs. En cela, il rejoint Bolsonaro, nostalgique de la période dure et qui affiche cette forme de virilité du pouvoir, tout comme Poutine, comme antidote populaire hors du bloc occidental et de plus en plus en dedans.

Le nouvel ordre et les nouveaux défis

Dans une dynamique multiculturelle naturelle à cause des flux migratoires et de la globalisation, la prime à la différence du sud, longtemps fétiche anticolonial, a vocation à créer la scission dans l’universalité des droits humain. La fin de l’hégémonie occidentale qui s’amorce, ne sera pas forcément la fin des malheurs du monde. Peu importe finalement la couleur de la domination, reste la domination. En disqualifiant les droits des Hommes partout, on risque de différer le face à face inéluctable avec eux. Le multiculturalisme n’a de chance de succès que s’il est applicable partout. S’il faut se méfier des terminologies comme « revanche » des peuples, ou des simplifications, peuples vs élites, il faut admettre que les vilaines idées et sentiments des populations, leurs craintes, ont été, et ce partout, assez peu pris en compte. Il faut affronter la nudité violente du réel, et opposer une pédagogie sans le moralisme. Si la démocratie reste la délibération du peuple, ce dernier doit être entendu, peut-être pas toujours écouté et suivi, mais entendu. Tous les pays du Sud devront, exceptions bien sûr comprises, affronter la question des droits humains, sans l’interférence du fait colonial et de ses biais. Le démon du peuple qui se nourrit de la religion, dans son expression la plus fermée du reste, la querelle des ethnies, des clans, des castes, la responsabilité des pouvoirs devant leurs citoyens, ne pourront éternellement être différés. Voilà bien des chantiers contre lesquels les sophismes du conservatisme triomphant se heurteront.

La disparition des lignes de clivages habituelles, et ce magma très brumeux, mettent un coup de projecteur sur les impensés, et les impasses sur le conservatisme au Sud. Ce qui semble être régressif n’est en réalité que la fin d’un mensonge commode et rassurant. Les forces conservatives sont en train de redessiner un autre type d’universel, sans nécessairement de la congruence. La sortie de la religion qui a été considérée définitive en Occident a toujours cohabité avec des forces religieuses rigoristes, catholiques entres autres. En Afrique plus spécialement, ce qu’on appelle la montée du religieux, n’est rien d’autre que la mise en lumière d’un phénomène ancien. Cette conception de la famille traditionnelle, nourrie au sein des valeurs anciennes, a été déconstruite en Europe pour le meilleur et pour le pire. Diverses nostalgies veulent rallumer ce flambeau, en renversant du reste des élites financières contre lesquelles la rancœur a toujours été forte. Peut-être qu’on verra enfin que les universaux sont nombreux, et que la rigueur devra tous les regarder de face et les apprécier sinon avec justesse, avec honnêteté.

Vous remettez également en question la notion de « civilisation judéo-chrétienne ». Pourquoi ?

Vous remettez également en question la notion de « civilisation judéo-chrétienne ». Pourquoi ?

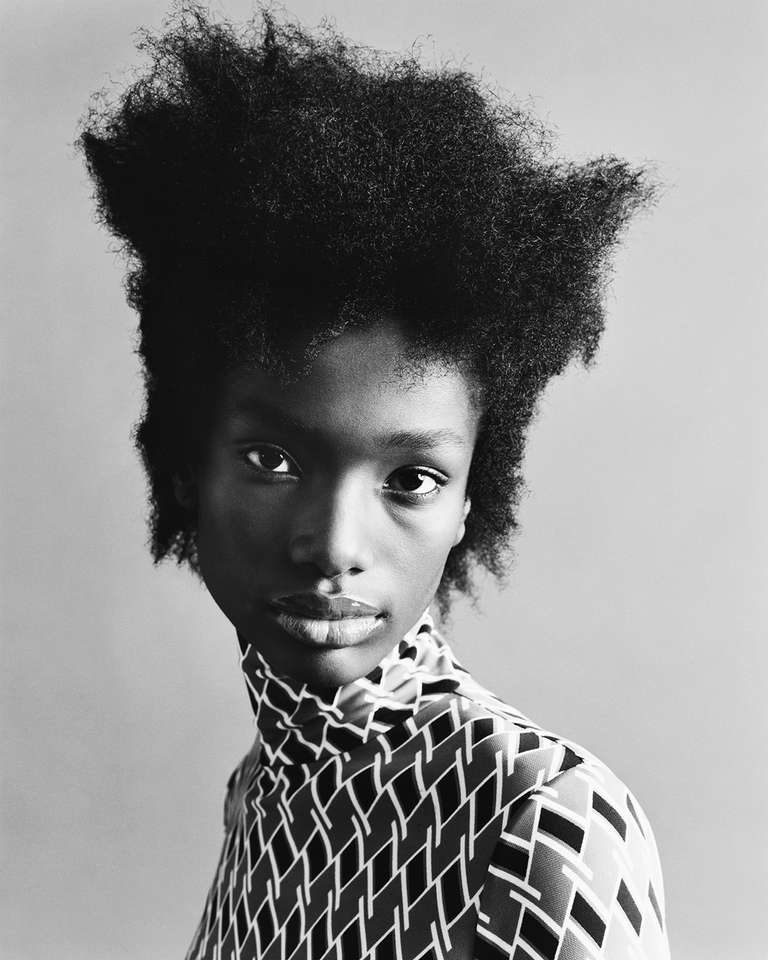

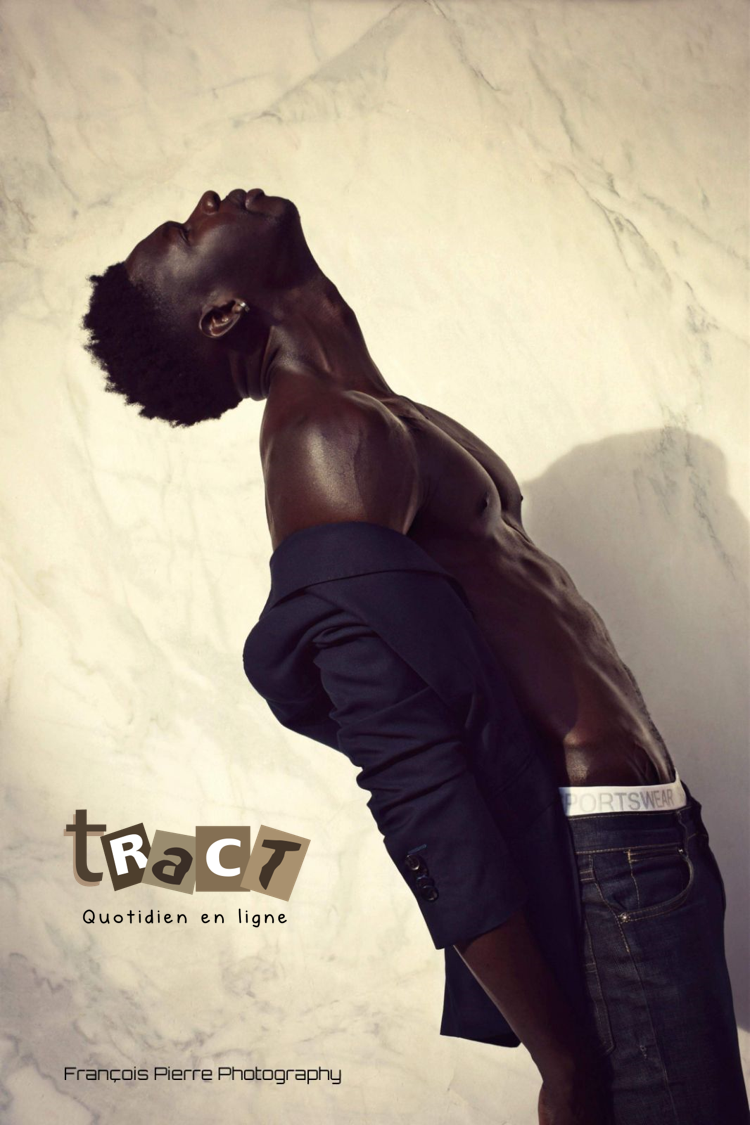

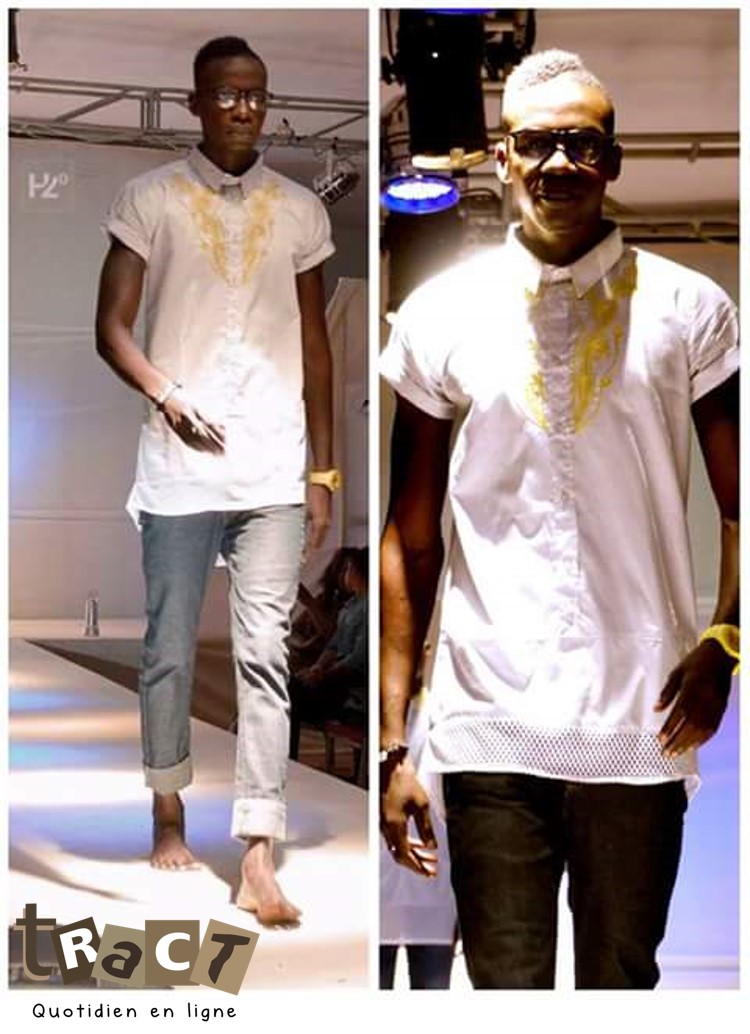

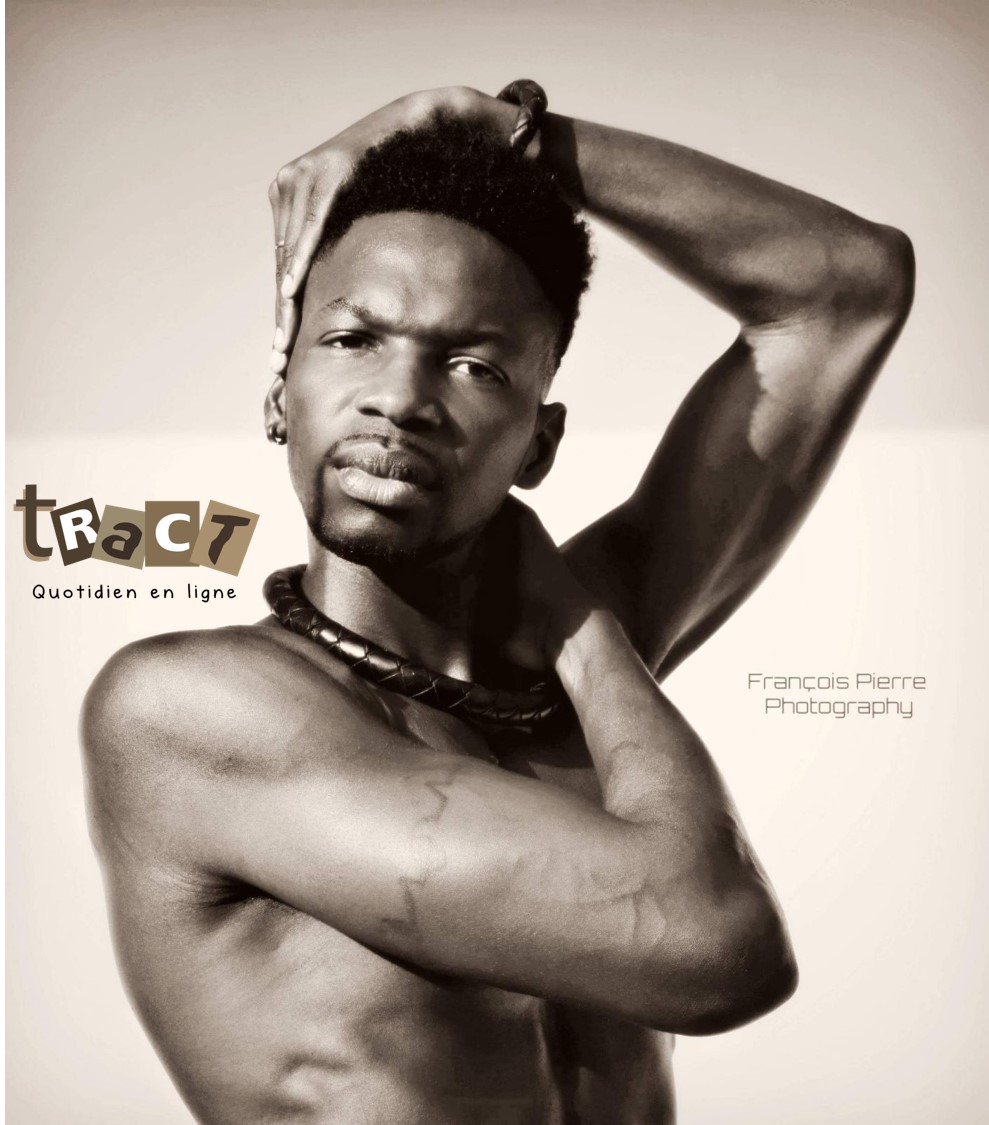

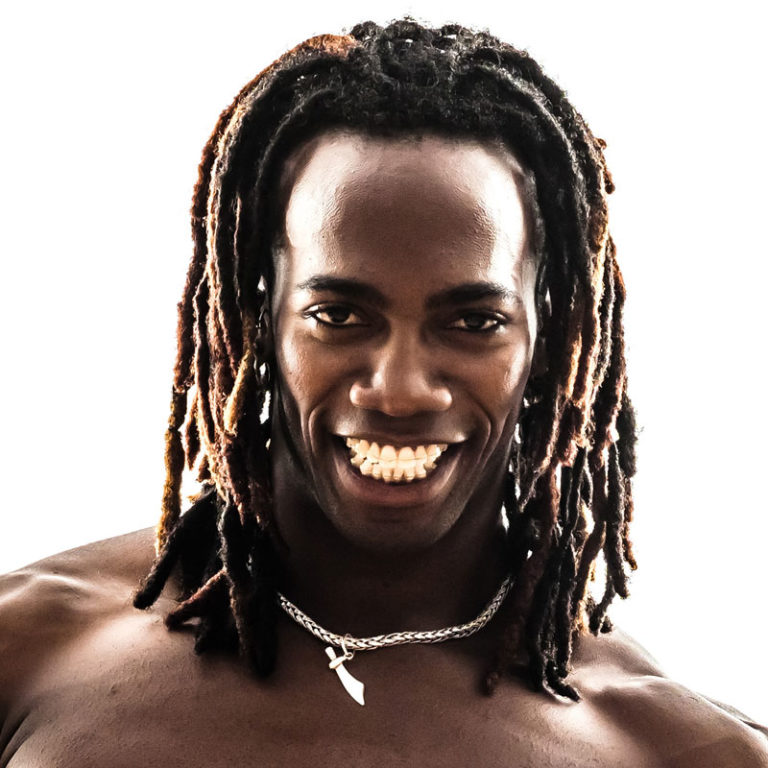

Alors, le regard perspicace et profond sous un long front, Blaya peut exécuter un saut dans le passé pour nous faire revivre ses premiers pas vers le mannequinat. Avec une voix posée et calme à la limite du murmure, il nous emporte et nous ramène à 2014, année de sa démarche de pro après deux ans de formation à l’As des As. Il faut encore faire marche arrière, pour avoir souvenance qu’auparavant, à l’école, il avait la mise, la dégaine. On l’appelait déjà le Playboy des classes. C’était un élégant né. Celle qu’il appelle sa « sœur d’origine capverdienne », Marième Monteiro du Dolce Strawberry, est la première à détecter la fibre séductrice de ce garçon qui, venu à l’hôtel des Almadies pour regarder un spectacle, se voit proposer de défiler avec une tenue qui était comme par hasard à sa taille. Il y avait également rencontré Adama Paris qui découvre derechef en lui, une pépite pour le podium. Alors, seulement après trois mois de formation, il est sollicité pour défiler avec la sortie d’une promotion. C’était parti pour des défilés de Romzy (un Gabonais au Sénégal) avec la collection Fashion maure, au Complexe Sadiya, en passant par le Young Fashion Night et par les créations du styliste Lahat Guèye, Mister Model Sénégal à Douta Seck, Classic Fashion Show du créateur Pipo Gérard Mbaye…

Alors, le regard perspicace et profond sous un long front, Blaya peut exécuter un saut dans le passé pour nous faire revivre ses premiers pas vers le mannequinat. Avec une voix posée et calme à la limite du murmure, il nous emporte et nous ramène à 2014, année de sa démarche de pro après deux ans de formation à l’As des As. Il faut encore faire marche arrière, pour avoir souvenance qu’auparavant, à l’école, il avait la mise, la dégaine. On l’appelait déjà le Playboy des classes. C’était un élégant né. Celle qu’il appelle sa « sœur d’origine capverdienne », Marième Monteiro du Dolce Strawberry, est la première à détecter la fibre séductrice de ce garçon qui, venu à l’hôtel des Almadies pour regarder un spectacle, se voit proposer de défiler avec une tenue qui était comme par hasard à sa taille. Il y avait également rencontré Adama Paris qui découvre derechef en lui, une pépite pour le podium. Alors, seulement après trois mois de formation, il est sollicité pour défiler avec la sortie d’une promotion. C’était parti pour des défilés de Romzy (un Gabonais au Sénégal) avec la collection Fashion maure, au Complexe Sadiya, en passant par le Young Fashion Night et par les créations du styliste Lahat Guèye, Mister Model Sénégal à Douta Seck, Classic Fashion Show du créateur Pipo Gérard Mbaye… «Je ne vais pas jusqu’à dire qu’elles sont les plus belles au monde, mais elles en font partie», scande le jeune homme de Gibraltar qui trouve encore, comme dans le trémolo d’une divine musique, que la plastique des femmes sénégalaises ne se retrouve nulle part ailleurs. C’est à peine si on l’entend pas formuler, en son for intérieur, que Dieu les a formaté d’une argile spéciale. On voit des foulards et autres « mussor » s’élever au ciel. Hourra ! Cela va soulever des houles… Toutefois, Blaya les adore – les femmes – voir afficher la correction et se mouler de fermeté, avec un blanc-seing sur tous les autres défauts humains, pour se donner la chance de cheminer avec elles. En attendant, ce casanier amoureux de la lecture, des bouquins donc, accro du café surtout au réveil matinal, grand bouffeur de mafé, veut monter son propre business après son ambition de voyager dans d’autres pays du monde pour repérer les richesses de l’univers de la mode.

«Je ne vais pas jusqu’à dire qu’elles sont les plus belles au monde, mais elles en font partie», scande le jeune homme de Gibraltar qui trouve encore, comme dans le trémolo d’une divine musique, que la plastique des femmes sénégalaises ne se retrouve nulle part ailleurs. C’est à peine si on l’entend pas formuler, en son for intérieur, que Dieu les a formaté d’une argile spéciale. On voit des foulards et autres « mussor » s’élever au ciel. Hourra ! Cela va soulever des houles… Toutefois, Blaya les adore – les femmes – voir afficher la correction et se mouler de fermeté, avec un blanc-seing sur tous les autres défauts humains, pour se donner la chance de cheminer avec elles. En attendant, ce casanier amoureux de la lecture, des bouquins donc, accro du café surtout au réveil matinal, grand bouffeur de mafé, veut monter son propre business après son ambition de voyager dans d’autres pays du monde pour repérer les richesses de l’univers de la mode.

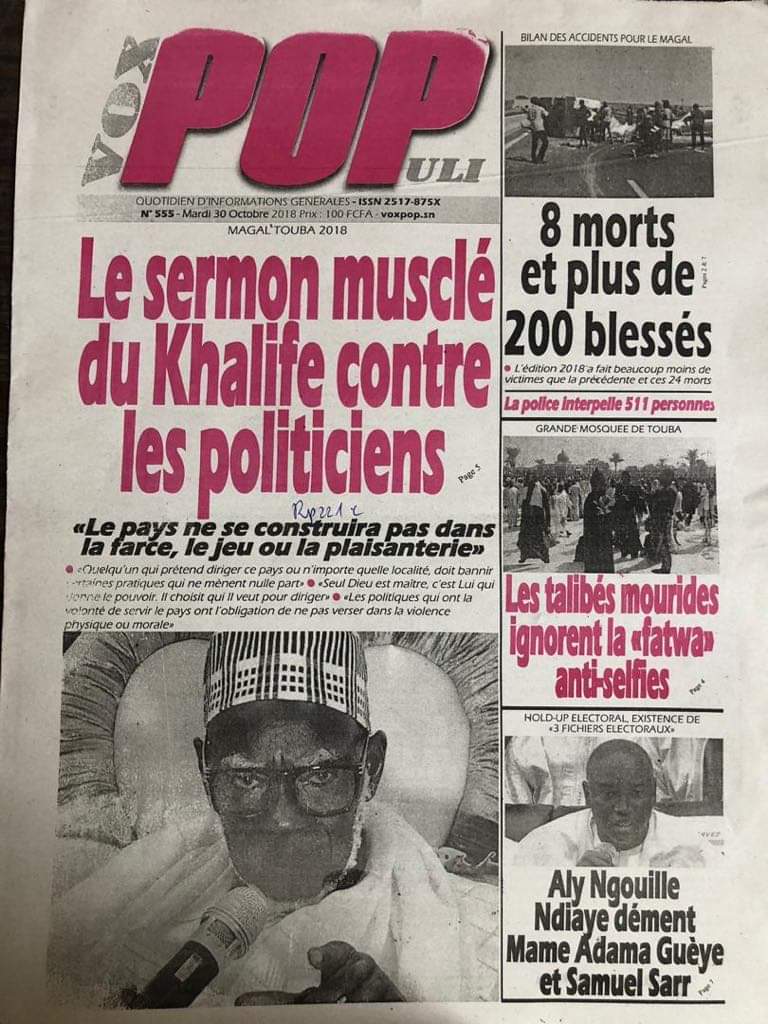

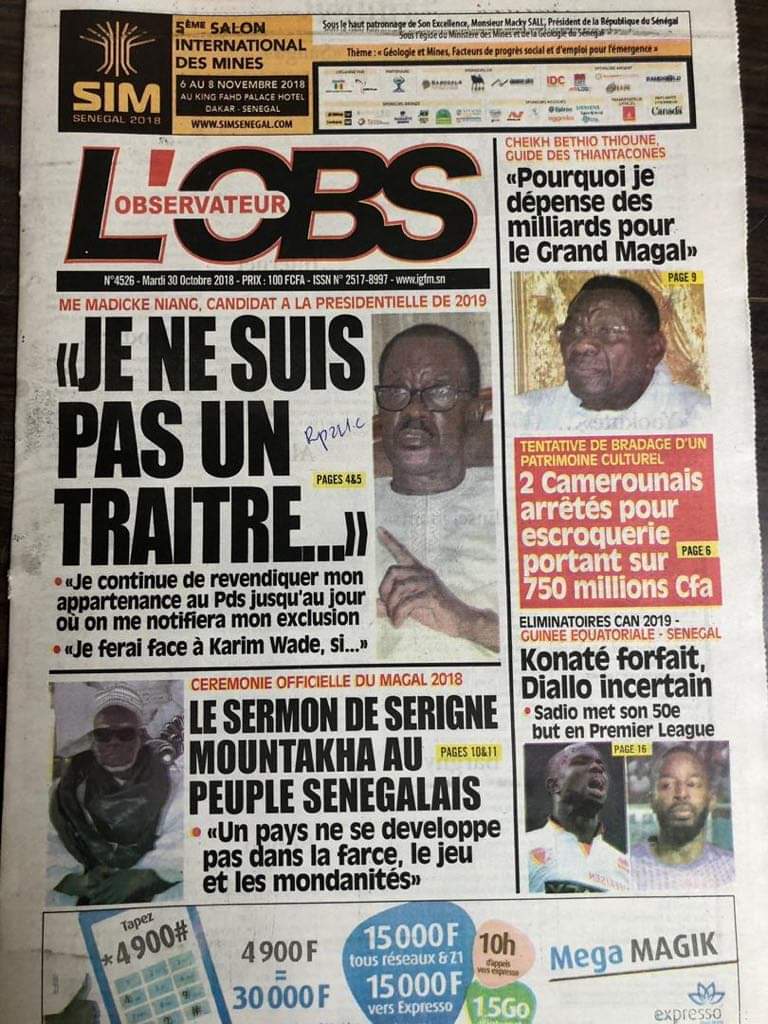

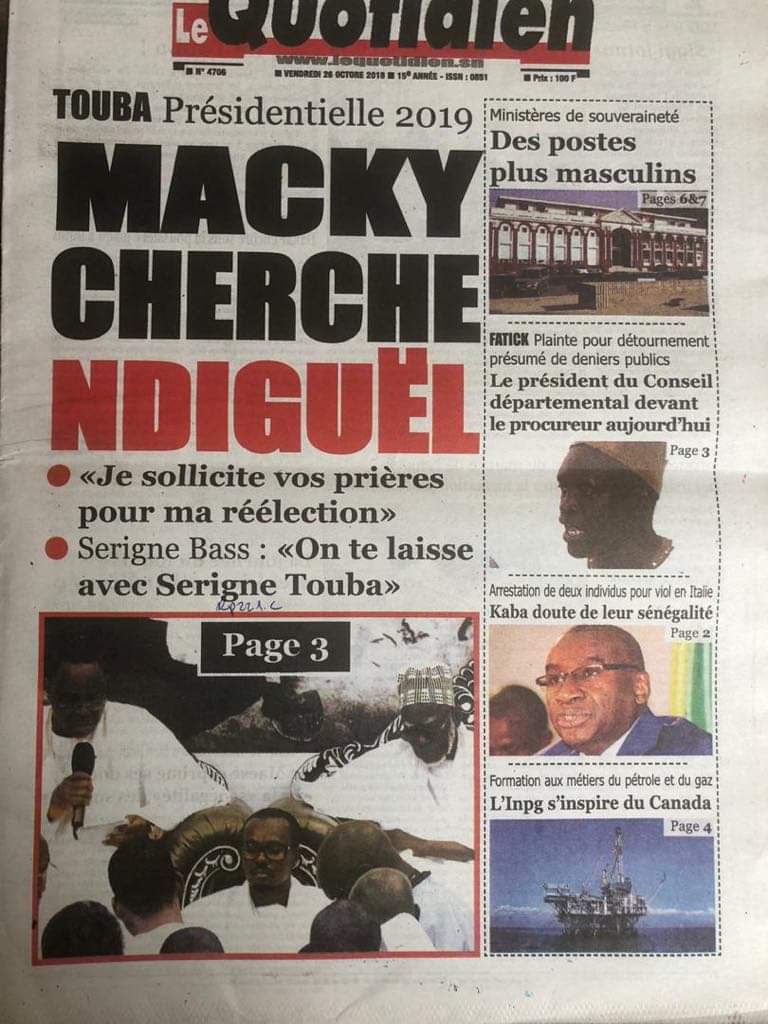

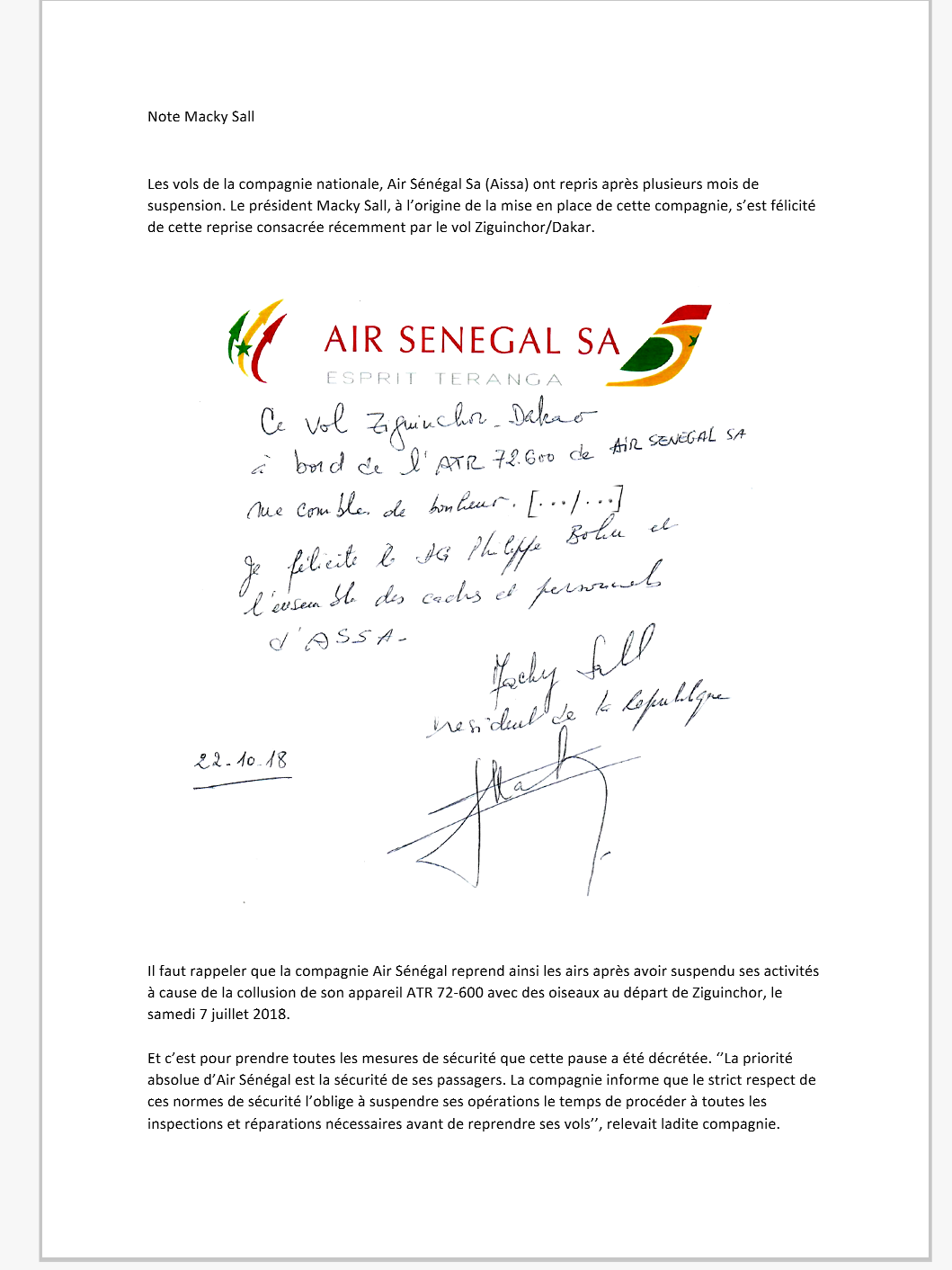

Mame Adama Gueye poursuit dans cette logique et rencontre aujourd’hui mercredi 24 octobre les candidats à la candidature Moustapha Guirassy, président de S.U.D (à 13h) ; Ousmane Sonko de Pastef les patriotes ( à 17h) et Bougane Gueye Dany de Gueum sa bopp ( à 11h).

Mame Adama Gueye poursuit dans cette logique et rencontre aujourd’hui mercredi 24 octobre les candidats à la candidature Moustapha Guirassy, président de S.U.D (à 13h) ; Ousmane Sonko de Pastef les patriotes ( à 17h) et Bougane Gueye Dany de Gueum sa bopp ( à 11h). Quel est l’objectif recherché? Manifestement, l’avocat Mame Adama Gueye, qui a retrouvé les réflexes d’acteur de la société civile et de droit-de-l’hommiste gardés de son long passage à la tête de Transparency Sénegal, fait une plaidoirie pour faire émerger une candidature unitaire au sein d’une dizaine de candidats déja proclamés.

Quel est l’objectif recherché? Manifestement, l’avocat Mame Adama Gueye, qui a retrouvé les réflexes d’acteur de la société civile et de droit-de-l’hommiste gardés de son long passage à la tête de Transparency Sénegal, fait une plaidoirie pour faire émerger une candidature unitaire au sein d’une dizaine de candidats déja proclamés.

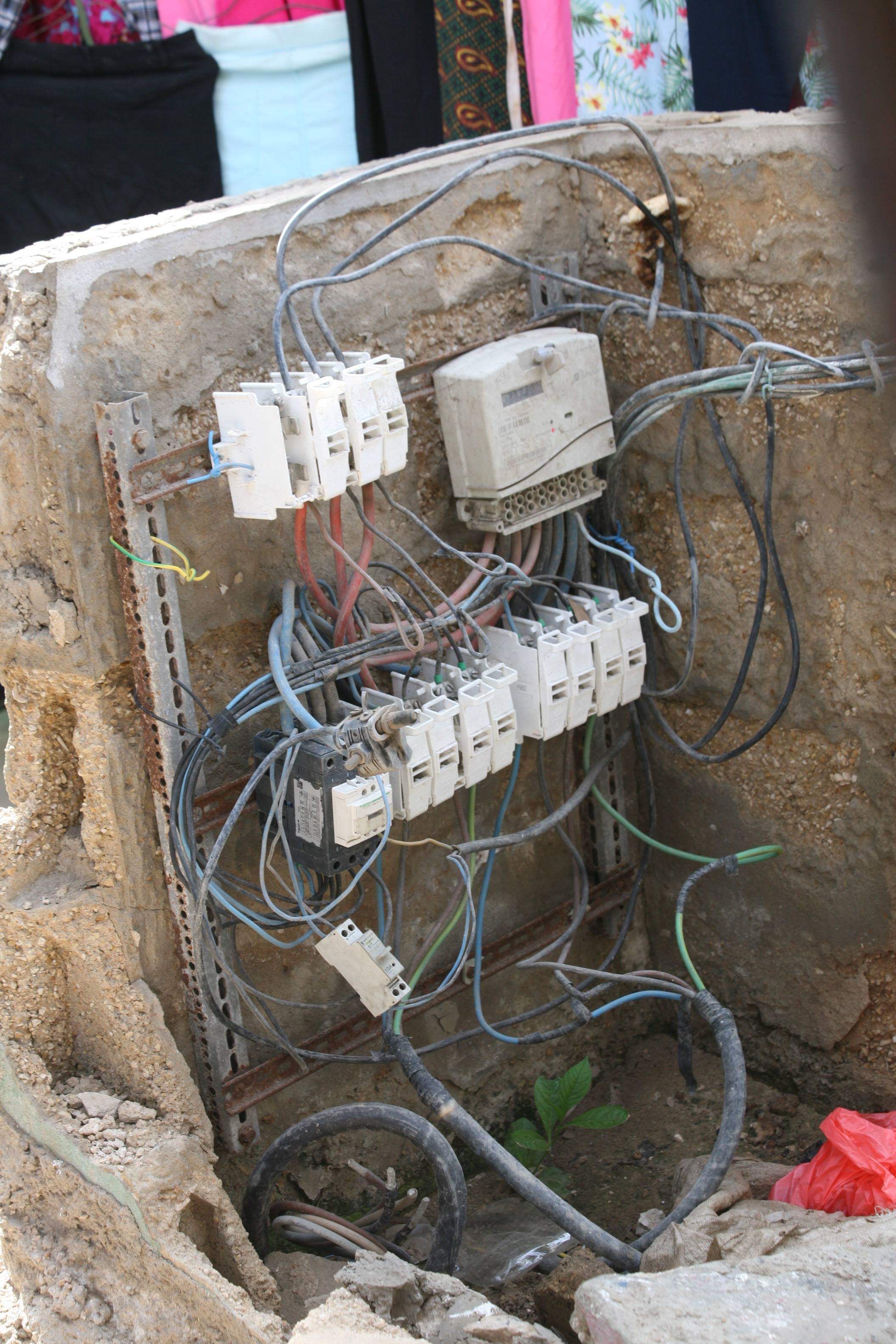

L’objet par qui la mort d’homme – et le scandale- risquent tous les jours d’arriver se trouve à la Médina. Cest un scandale permanent : un poste de courant dans un boitier en ciment non fermé, d’où les fils pendent et grésillent d’électricité à 380 volts. Cest à la rue 45 angle 8, près du Penc Mi, la boite de Thione Seck. Les poteaux éléctriques sont directement branchés par de multiples fils à ce poste de courant, qui a déja fait une victime animale : un mouton qui y est tombé et est mort électrocuté. Les vendeurs d’habits à la sauvette qui accrochent leur marchandise à coté de ce poste de courant connaissent le danger mais disent tous s’en remettre à Dieu. Que les personnes responsables à la Senelec fasse vite quelque chose avant que l’irréparable ne se produise!

L’objet par qui la mort d’homme – et le scandale- risquent tous les jours d’arriver se trouve à la Médina. Cest un scandale permanent : un poste de courant dans un boitier en ciment non fermé, d’où les fils pendent et grésillent d’électricité à 380 volts. Cest à la rue 45 angle 8, près du Penc Mi, la boite de Thione Seck. Les poteaux éléctriques sont directement branchés par de multiples fils à ce poste de courant, qui a déja fait une victime animale : un mouton qui y est tombé et est mort électrocuté. Les vendeurs d’habits à la sauvette qui accrochent leur marchandise à coté de ce poste de courant connaissent le danger mais disent tous s’en remettre à Dieu. Que les personnes responsables à la Senelec fasse vite quelque chose avant que l’irréparable ne se produise!

Photos et texte de Cheikh Diallo

Photos et texte de Cheikh Diallo

Un reportage photo exclusif Tract.sn réalisé par Cheikh Diallo.

Un reportage photo exclusif Tract.sn réalisé par Cheikh Diallo.