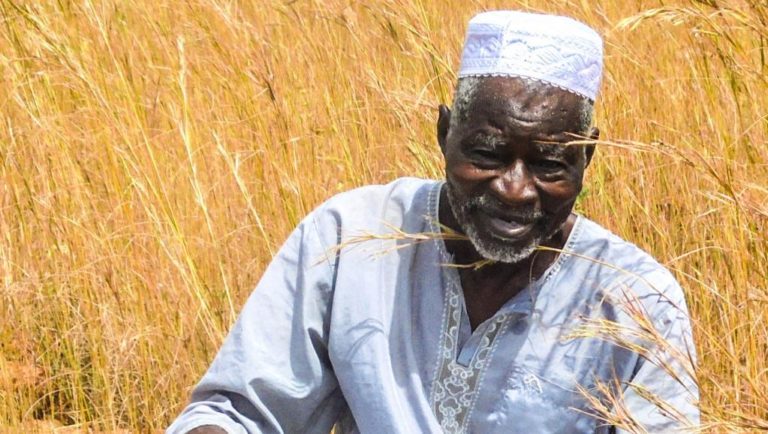

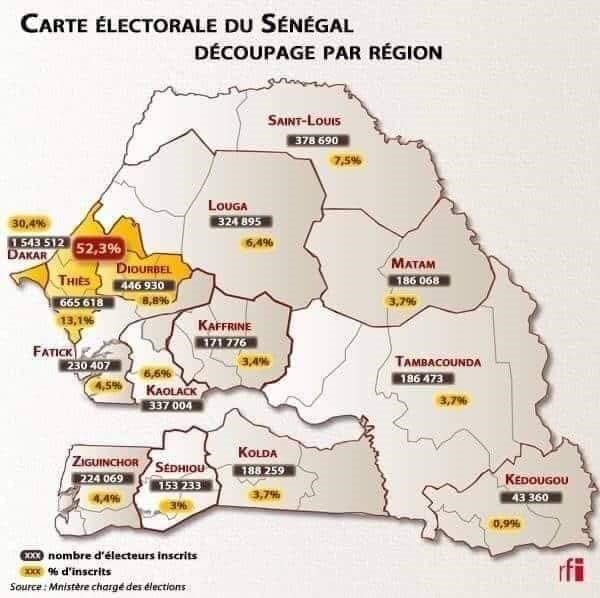

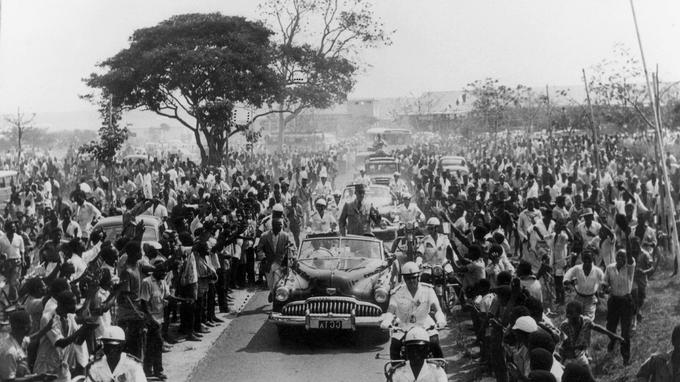

Dans la petite commune des Mureaux, dans les Yvelines, l’actuel plan de rénovation urbaine est comme une énième promesse du vivrensemble dans une France qui se déchire. Promesse de voir les immeubles et vieilles tours des années 60 s’effondrer, d’y voir s’ériger de nouveaux bâtiments. Mais plus encore, de voir renaître ces quartiers, où l’immigration africaine et maghrébine a fini par dupliquer les mœurs du pays d’origine, pour contrer l’exclusion et l’abandon des pouvoirs publics, mais aussi maintenir le lien jamais renié avec le pays. Quand les grands immeubles anciens sont dynamités au gré des nouveaux « plans banlieue », c’est le spectacle, presque le film, d’une histoire commune que les habitants regardent religieusement, avec fol espoir et pincement au cœur mêlés. Dans les boucles de la Seine qui serpentent jusqu’en Normandie, les premiers immigrés de travail sénégalais, issus pour une large part de la vallée du fleuve Sénégal, se sont installés pour travailler dans l’industrie. Après les foyers, beaucoup d’entre eux avaient été ventilés dans ces nouvelles cités, symboles, entre autres, des trente glorieuses. Poissy, Argenteuil, Mantes-la-Jolie, ou encore les Mureaux, deviendront ainsi les lieux de vie de cette immigration des pionniers.

Malgré le temps qui passe, ce demi-siècle d’accommodements, de renoncements et de rêves, il y a une forme de mélancolie qui reste, un scepticisme devant les annonces politiques qui les blasent, la réalité d’un éloignement du centre parisien qui les rend étrangers. Mais plus encore, demeurent vifs, les sentiments contraires, d’une intégration impossible, et d’un retour au pays différé, hypothétique voire impossible. Le soir, au sortir de la mosquée, dans les petits jardins, les cafés, ces immigrés qui ont pris de l’âge dissertent librement. Ils avaient quitté le Sénégal pour le travail, souhaitaient tous rentrer au pays, mais des concours de circonstances, climatiques ou économiques, conjoncturelles ou politiques, frappant les jeunes Etats africains dans les années 70 ou 80, mais aussi la loi sur le regroupement familial en 74 sous Giscard, obligeront une large majorité à rester. D’un pays dont ils ne convoitaient que quelques respirations économiques ponctuelles, ils devaient ainsi embrasser les emblèmes, se projeter, avec les blessures fraiches de la colonisation et les assignations qui prenaient tour à tour la forme du racisme ou de l’exclusion, n’aménageant en fin de compte qu’un tout petit canal nommé assimilation, pour la promotion républicaine. Arrachés à leur terre par la violence symbolique d’un départ contraint, l’immigration sénégalaise en France porte en elle ce goût acide que la nostalgie essaie tant bien que mal de soigner.

Le berceau français

Quand naît Hapsatou Sy en 1981, la France est multi-ethnique mais pas encore multiculturelle. Il reste encore les rigides acceptions de l’intégration, à travers l’assimilation, injonction aux relents colonialistes qui perd ainsi ce qu’elle peut avoir de recevable. A Sèvres, commune agréable des Hauts-de-Seine, où elle vit le jour, le mélange des populations est déjà une réalité même timide. L’école remplit encore son rôle de promesse. La première déchirure est d’abord intrafamiliale, entre ces parents au français hésitant, ces épouses sans ressources intellectuelles, et leurs enfants, produits de la république. Toute la violence, toujours minorée de l’immigration, rejaillira sur ces enfants, aspirants français à l’école et dans l’espace des rencontres, mais si attachés à leurs cultures d’origines dont ils reçoivent tous les codes, et dont les parents souhaitent perpétuer l’héritage comme une thérapie de leur propre déception. La transmission des valeurs, différentes du corpus français, linguistique, culturelle, religieuse, formeront la digue intime, par laquelle on préserve encore les acquis dans la furie de déculturation de la migration. Les parents pousseront leurs enfants à se surpasser, dans cette logique d’excellence qui doit racheter leur déficit en codes français. L’initiation y portera le double goût de la détermination, mais aussi l’envie de garder un patrimoine inviolé, qui commande à embrasser les valeurs citoyennes de la France mais pas ses symboles historiques et culturels. Cette incompatibilité, voire ce divorce originel, annonce la première fissure de la fracture identitaire que tout procès colonial, comme celui en cours, a vocation à embraser.

Éric Zemmour lui, est né en pleine guerre d’Algérie en 58 à Montreuil. Le destin des pieds noirs d’Algérie, des juifs, des catholiques, des harkis, sera façonné par cet épisode tragique, structurant, au-delà, de la seule question de l’immigration. Quand Roger Zemmour, son père, s’installe avec sa famille à La Goutte D’or dans le 18e arrondissement, la France est la terre du refuge, et la terre du salut pour eux. Ils lui vouent un culte, une gratitude éternelle. La colonisation avait déjà aménagé un cordon passionnel avec la France, déjà en Algérie, laboratoire pour le meilleur et le pire, de la colonialité française. L’Algérie signe curieusement la fin d’un type d’empire français, aux inflexions Bonapartiennes, en même temps, que cette chute de la grandeur, trouvera des contempteurs qui se proposeront d’être les chevaliers correcteurs de cette injustice. Ce garçon, dont les parents ont fait le choix de l’assimilation, de se dépouiller de toute identité qui pourrait voiler l’éclat de leur nouvel habit ; cet élève qui rêvait de grande Histoire Française, qui a lu Jacques Bainville et rêvait de Lucien de Rubempré, poussé par ce désir d’excellence – commun aux mères, mais trait distinctif de la mère juive -, embrassera la France dans une passion que l’âge, mais plus encore, le zèle, rendra plus suspect.

La renaissance par les médias

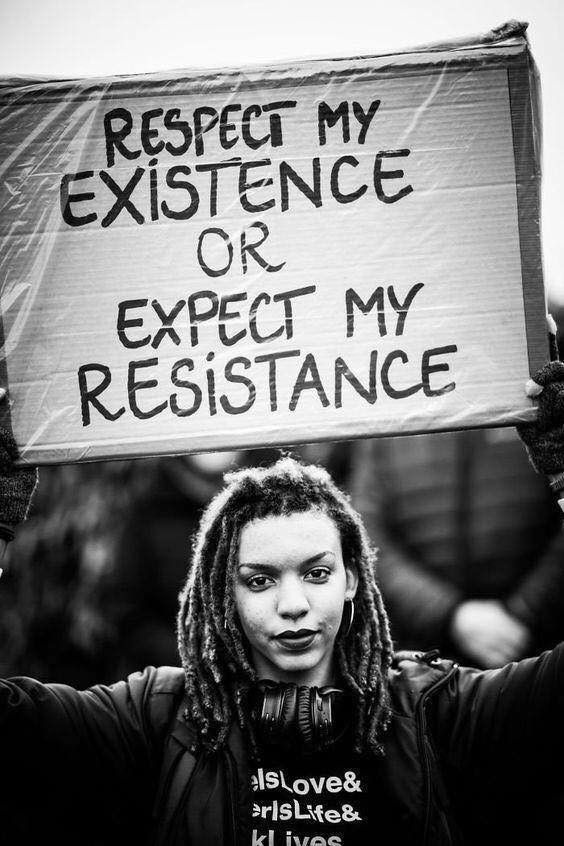

Quand Hapsatou lance son entreprise de cosmétique, incubée par la promesse républicaine de l’entreprenariat sous Sarkozy en 2011, Éric, après 5 années de tribune dans « On n’est pas couché », raccroche les gants de la polémique du samedi. L’ancien étudiant de Sciences Po, journaliste politique, à la plume acérée et aux idées souverainistes, le sait : pendant 5 ans, il s’est donné en France le rôle du débatteur invincible, avide en duel, où chaque indignation alimentait son statut de martyr des idées, ce totem de la vie politique et intellectuelle française. Confidentiel avant 2006, l’émission lui donne une place et un élan, dont se nourriront des livres bien vendus et sa propre légende. Hapsatou, entrepreneure fragile, naîtra réellement à la télé, qui devient le moteur de son commerce économique. L’accélération de l’histoire, sous le mouvement général, et l’effet numérique de l’immigration, a invité le multiculturalisme subitement en France. Ce que le pays s’évertuait à cacher, ou à oublier, s’est fait jour. La modestie et l’effacement des pères des Mureaux deviendra la revendication et le combat politique de leurs enfants. Eux qui ont les codes, une citoyenneté pleine, seront les porte-voix des parents qui se sont tus. Les marqueurs identitaires, qui n’étaient que des transmissions familiales, deviendront chez les enfants des instruments de lutte et d’affirmation, se nourrissant, du reste, des pays anglosaxons et du laboratoire mondial du différentialisme et de l’émancipation que sont les USA.

Curieusement, Hapsatou Sy sera un des emblèmes de cette France métissée, qui entreprend, fière de ses origines, ce dont elle fait d’ailleurs un argument marketing. Egérie d’un libéralisme nouveau, où la diversité et l’identité sont solubles dans le capitalisme. Ses entreprises cosmétiques s’essouffleront pour partie mais sa nouvelle notoriété d’icône, chique et télégénique, en fera une nouvelle mascotte du vivrensemble, totalement dépolitisée et purement décorative. Le vedettariat ne s’enracine jamais dans une histoire, il scintille en façade, et on y paraît plus qu’on y est. Hapsatou sera la combattante sans bagage, sans légitimité autre qu’esthétique ; invoquant les arguments d’un multiculturalisme heureux, pour oublier la violence réelle d’une histoire. Et d’histoire, Zemmour y emprisonne la France. Amateur d’identités fossiles, figées, il est l’un des seuls à rêver de cette grandeur française surestimée, au risque de tordre les faits, de les convertir à son dessein politique.

Si l’homme est bardé de références, il faut noter qu’il est partiel dans sa lecture des données, car l’immigration a produit une diversité d’études dans lesquelles on trouve facilement une complexité qui n’est pas réductible à des trajectoires simples. Le souverainisme en France a toujours trouvé en littérature une grande et belle expression. La droite littéraire a donné à la France un de ses plus beaux trésors. Qu’il s’agisse de Bernanos, ce travail vigilant sur les ravages de la modernité, cette foi bienveillante, portaient toujours ce que Senghor appelait le « banquet fraternel », cette humanité élémentaire pour l’autre. Cette intégrité du propos, avec la chair de l’honnêteté, manquent cruellement à Zemmour, aspirant à la grande Histoire mais en réalité, vulgaire chroniqueur qui doit toute sa notoriété à ce fait télévisuel et à ces petits pets qui empestent le buzz. Dans la droite intellectuelle, il n’a pas non plus la finesse d’un Revel, ni l’épaisseur et l’élégance d’un Aron.

Comment aimer la France ?

Depuis Mélancolie Française, premier opus de cette trilogie sur la supposée décadence française, en passant par le Suicide français, et Destin français, Zemmour aime la France. La grandeur de Napoléon, les batailles, les trésors, la littérature. Cela peut être noble, le patriotisme a toujours des accents zélateurs, mais il n’est pas en soi une tare. Mais Zemmour aime la France d’une étreinte étouffante et sectaire. Un amour vrai mais gauche, un amour qui exclut. Dans ses livres où se mélangent poésie, sanglots et emphase, que traversent une enfance et un rêve lointains, il donne l’image d’un homme esseulé qui tente de retenir par ses mains et ses cris le train de l’Histoire dans une déchirante et vaine complainte. A l’image d’un Finkielkraut, il est le symbole encore une fois de ce que la peur inflige à la pensée ses pires carences, et ruine jusqu’au talent. Et pourtant Zemmour en a. Pour un homme si porté sur l’Histoire, qui a la citation facile, il est incroyable de noter que sa lecture de la tragédie historique est hémiplégique. Il y fait preuve d’une amnésie volontaire de la colonisation et de sa violence, qui produit une contre-violence en défense. Zemmour fait table rase de cette donnée, requalifiant les stratégies de lutte en paranoïa. Cette incapacité, sans doute cette volonté, d’oublier la totalité de fait tragique de l’histoire, est le trou béant, la principale faiblesse et l’insincérité de l’homme.

Hapsatou Sy donne à cet amour de la France une vision nouvelle et naïvement idyllique, d’une juxtaposition sans racines de communautés. Les deux sont frappés pourtant par la même violence de l’Histoire, l’antisémitisme, créant d’autre part des réflexes de défense, même si dans ce côté, au risque de créer une polémique, Zemmour pense contre lui-même. Il n’en est pas moins une victime. Ses propos sont contestables, d’ailleurs sont-ils contestés, mais tout ostracisme serait malvenu, il faut opposer à sa pensée un réel contrepoids. S’il a une telle longévité, et du crédit, c’est que ce n’est pas un tonneau vide, il compte. La télévision comme les réseaux sociaux n’ont ni codes de bienséance ni charte d’élégance. Il faut dès lors en subir, pour ceux qui en sont les usagers, les grossières foucades, les inélégances et les attaques. Le racisme comme accusation et indignation immédiate, n’est pas opérant.

Multiethnicité & multiculturalisme

Au-delà des spasmes télévisuels, il est intéressant de noter qu’Hapsatou et Éric sont des idoles modernes, pratiquement fabriqués par le même mécanisme médiatique. Ils éclairent un peu plus ce tabou français à discuter l’immigration avec la sincérité et l’honnêteté qu’il faut, sans les biais idéologiques. L’immigration n’est pas une fable heureuse de grands cœurs, ni une menace barbare, c’est un mouvement historique qui doit revivifier toutes les responsabilités. Il faut ainsi, pour dépasser la question risible des prénoms, pointer que l’assignation est double. Les immigrés sont certes renvoyés à leurs origines, mais ils la revendiquent, la mettent en avant et font, pour certains, de leur identité un instrument potentiellement conflictuel avec leurs pays d’adoption ou de naissance qu’ils jugent institutionnellement raciste. Que l’on puisse avoir un pays du « cœur », et un pays de la « raison », doit pouvoir être dit sans scandale. Et que cela interfère dans le malaise à se définir, est sans doute la vraie question actuelle.

La transition de la multiethnicité à la multiculturalité en France, avec la confrontation des nostalgies, est le seul sujet sérieux. Un pays est-il une somme de repères et de symboles historiques, en constante évolution, que l’on doit embrasser quand on aspire à y vivre, ou le droit et la citoyenneté, seuls, suffisent-ils pour faire une identité ? Les cultures doivent-elles partout avoir droit de cité, à égalité, sans primat de la culture historique du pays ? « A Rome faut-il faire comme les romains », comme le dit du reste un proverbe sénégalais ? Ou faut-il venir comme vous êtes et le rester comme au Mc Do ? Ces questions, universelles, montrent que la question qui naît aux Mureaux a une résonnance au Sénégal. Le multiculturalisme ne peut être une injonction unilatérale, sa seule chance de succès c’est d’être réversible, applicable aussi au pays d’origine. Sinon, il se crée une asymétrie, comme si des pays étaient plus aptes à être inclus que d’autres, d’autant plus qu’ils sont tous traversés par les flux migratoires, soit en station de départ, soit en station d’arrivée. C’est le risque du déséquilibre, l’autre pente dangereuse.

Il y a chez Éric Zemmour et Hapsatou Sy, une même mécanique de la nostalgie, chacun à travers ses parents. Un conflit de trajectoires. Les immigrés juifs et africains n’ont pas fait les mêmes choix. Et l’injonction à l’assimilation n’a pas pris chez les seconds parce que le passé colonial n’a jamais été soldé, et la République ne leur a pas donné une place. L’effort d’un dépassement n’a pas non plus été consenti par les immigrés africains. Zemmour du reste, dans Destin français, explique que ce débat a agité les juifs de France, sommés de choisir entre la France et Israël. Dans ses formes indolentes, cette nostalgie revêt son côté de mélancolie chez Hapsatou, et chez Zemmour cette tendresse pour une enfance révolue, mue en forme agressive, offensive envers certains musulmans. Il est paradoxal de noter, que les alliés objectifs de Zemmour sont ces frontistes ou panafricanistes autoproclamés, qui renferment l’Histoire dans une périmètre clos, rêvant d’une pureté. Éric Zemmour est le porte-voix de cette idée fragile qui expurge la nostalgie de son élan positif, pour en faire un bouclier dans un combat qu’ils fantasment. Patrick Weil, intellectuel de gauche, parle d’insécurité historique que ressentent les immigrés, qui ne se reconnaissent dans le récit français et il a raison. Laurent Bouvet, professeur de science politique, pointe, avec le géographe Christophe Guilly, les problèmes de l’insécurité culturelle, que ressentent les populations soumises aux dépossessions de la mondialisation, c’est un fait. Au lieu d’opposer ces deux constats, il faudrait davantage les lier, les creuser, pour fonder une base de commun. La règle législative seule ne peut faire tenir un pays, il faut du liant, des affects, des miroirs, et de la transcendance. A la crise de la foi, s’ajoute la crise économique et identitaire, et l’urgence est de créer cette plage commune ou consentir bonnement et radicalement, dans une partition négociée, à une vie en cohabitation, à la merci des joies comme des conflits.

L’erreur de lecture

Le vent des polémiques est une tentative de contourner la vraie question épineuse que des séquences télévisées exaltées ne peuvent solder. Même dans le champ des sciences sociales, le tabou à utiliser le registre de la culture dans l’analyse, contribue à créer un champ infécond, où le militantisme politique prend le pas sur l’analyse scientifique. La culture, c’est ce qu’on essaie de préserver de différentes manières, actives ou passives, dans la migration, et c’est là, une loi universelle. La générosité de l’accusation en racisme, qui sert à disqualifier toute parole différente, est l’autre étouffoir du débat. Il y a une dévaluation du racisme qui est devenu, non la « douleur indépassable », mais le commerce qui criminalise tout désaccord. L’immigration reste le territoire du rêve, du ressentiment, de la rancune, et le passif colonial reste sous-évalué : il est le seul baromètre sérieux du malaise en France. Il suffit bien souvent, pour éclairer les migrations, d’aller interroger la cause du départ, et les vies de ceux restés au Bled, pour comprendre que l’opposition n’est pas entre « racistes » et « racisés ». Il faut aller à cette racine de l’inconfort. Sinon c’est la mise en scène de deux mauvaises fois, où Éric et Hapsatou, tour à tour bourreau et victime de la vérité, sont en représentation. Oter leurs masques, c’est prendre le risque de voir la hideur de la fracture. Le seul courage c’est de risquer de la voir, au sens de Charles Péguy.

Elgas

Alain Mabanckoou est romancier et professeur de littérature francophone à l’Université de Californie-Los Angeles.. Seuil

Alain Mabanckoou est romancier et professeur de littérature francophone à l’Université de Californie-Los Angeles.. Seuil Le Sud-Africain J.M. Coetzee a reçu le prix Nobel de littérature en 2003. Editions du Seuil

Le Sud-Africain J.M. Coetzee a reçu le prix Nobel de littérature en 2003. Editions du Seuil Un premier roman émouvant sur la bravoure et la le désarroi des tirailleurs sénégalais sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Ed. du Seuil

Un premier roman émouvant sur la bravoure et la le désarroi des tirailleurs sénégalais sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Ed. du Seuil Patrice Nganang est l’auteur de plusieurs romans et d’essais. JC Lattes

Patrice Nganang est l’auteur de plusieurs romans et d’essais. JC Lattes « Je suis quelqu’un » est le premier roman sous la plume de la talentueuse journaliste et bloggeuse Aminata A¨dara. Gallimard

« Je suis quelqu’un » est le premier roman sous la plume de la talentueuse journaliste et bloggeuse Aminata A¨dara. Gallimard Estelle Sarah-Bulle est Guadeloupéenne et Là où les chiens aboient par la queue est son premier roman. Liana Levi

Estelle Sarah-Bulle est Guadeloupéenne et Là où les chiens aboient par la queue est son premier roman. Liana Levi