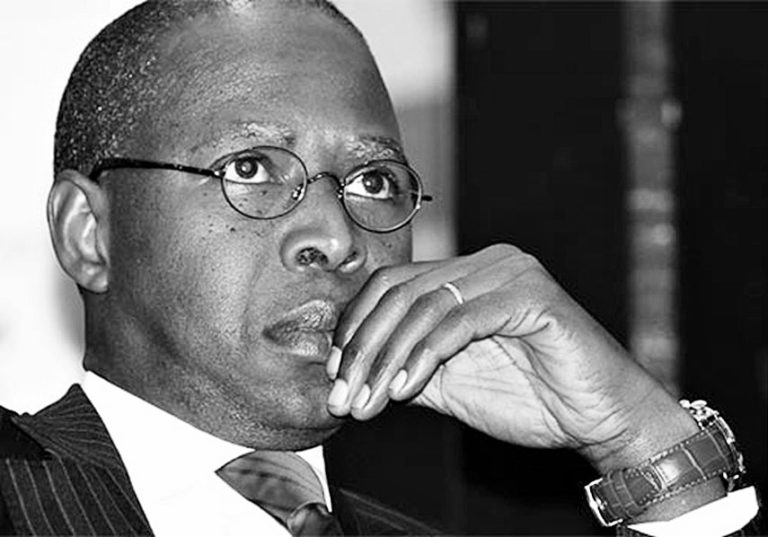

POLITIQUES – «Lorsque je parcours le pays, ce que les Sénégalais me disent est très clair : “Macky, le problème ; Idy, la solution !” » Selon plusieurs de ses proches aujourd’hui en rupture de ban, la modestie n’a jamais été le principal trait de caractère d’Idrissa Seck, le président du parti Rewmi, même si lui-même l’assure : « J’attendrai humblement les suffrages au soir de l’élection. »

Cette élection, c’est la présidentielle de février 2019. Et de l’avis général, au Sénégal, Idrissa Seck y jouera son va-tout. Si, à 58 ans, l’ancien Premier ministre d’Abdoulaye Wade peut toujours espérer, en cas d’insuccès, faire un come-back en 2024, bien rares sont ceux qui lui prédisent la capacité d’être élu à la tête de l’État après un troisième échec successif (après ceux de 2007 et 2012), et alors qu’une nouvelle génération de leaders politiques se presse déjà à la porte.

Sûr de lui

« Idrissa Seck n’a plus la capacité de peser seul. Aux législatives de 2017, il en était réduit à se diluer au sein d’une coalition de l’opposition qui n’a réuni que 11 % des suffrages, tacle un conseiller du président Macky Sall. Idy se rêvait numéro un : il est devenu numéro rien. »

« Le risque que Macky Sall l’emporte au premier tour est de zéro », rétorque l’intéressé, même lorsqu’on lui fait remarquer que la majorité présidentielle totalisait 49,5 % des suffrages aux dernières législatives. « Quand vous écoutez les Sénégalais, la probabilité que Macky perde 10 % à la prochaine présidentielle est largement supérieure à l’hypothèse qu’il gagne le pourcent qui lui permettrait de passer au premier tour », veut croire l’ancien maire de Thiès.

Idrissa Seck en est sûr : ses compatriotes attendent impatiemment une troisième alternance, dont il aimerait bien être le bénéficiaire. Et de citer les propos qu’il leur attribue, après plusieurs mois de tournée dans le pays profond : « Nous sommes fatigués, nous souffrons, nous nous sommes trompés en 2012… Cette fois-ci, nous ne voulons pas d’un président par défaut ! »

2012 : « Tout sauf Wade ! »

Selon « Idy », ce n’est pas pour ses mérites que Macky Sall a été élu en 2012 mais pour chasser du pouvoir Abdoulaye Wade, qui entendait rempiler pour un troisième mandat.

Et lorsqu’il lui faut énumérer les manquements qu’il prête au quatrième président du Sénégal, l’homme est intarissable. « Le niveau de la pauvreté et de l’insécurité s’est aggravé, Macky Sall fait preuve d’un manque notoire de sérieux et de sincérité, ses réformes entachent la crédibilité de l’institution présidentielle. Sans parler du patriotisme économique, largement malmené au profit de pratiques népotiques comme la nomination de son propre frère à la tête de la Caisse des dépôts et consignations… »

En 2012, pourtant, Idrissa Seck s’était rallié à Macky Sall sans hésiter, au second tour de la présidentielle, au nom d’un pacte informel qu’il se targue d’avoir respecté scrupuleusement : « Tout sauf Wade ! »

Tout, chez Macky Sall, le renvoie à ses propres échecs

Un an plus tard, jour pour jour, le 25 mars 2013, il officialisait son divorce avec la mouvance présidentielle devant micros et caméras. Depuis, s’il se fait plutôt discret dans les médias sénégalais (et s’il est invisible dans les médias internationaux), Idrissa Seck ressasse son aversion pour Macky Sall, son éphémère allié.

« Il y a chez lui une aigreur manifeste envers le chef de l’État. Il est vrai que tout, chez Macky Sall, le renvoie à ses propres échecs : sa trajectoire, son style, son enracinement authentique dans le pays et le succès de son combat politique », estime un proche de l’actuel président.

De fait, quand on demande à Idrissa Seck ce qu’il pense de celui qui fut son ministre lorsque lui-même était à la primature, avant de lui « ravir » son poste quand il fut limogé par Wade, en 2004, son regard se voile, et un rictus de dédain se dessine sur son visage.

« Nos parcours respectifs n’ont rien à voir ! Qu’il s’agisse de notre relation avec Abdoulaye Wade, de notre parcours au PDS [Parti démocratique sénégalais] ou de notre personnalité… » Manifestement, Idy voit en Macky Sall un opportuniste venu lui ravir son statut de dauphin, alors que lui-même était à terre.

Un destin présidentiel contrarié

La trajectoire d’Idrissa Seck est celle d’un destin contrarié. C’est l’histoire d’un militant précoce, fin stratège politique, analyste économique brillant, pieux musulman, et accessoirement intime de l’ancien chef de l’État, qui s’était rêvé président du Sénégal sans avoir pris la mesure des obstacles qui se dressaient sur son chemin.

« Il est déterminé car il est convaincu qu’il a un destin présidentiel », reconnaît Me Nafissatou Diop Cissé, membre fondateur de Rewmi et l’un des premiers proches d’Idrissa Seck à avoir fait défection, non sans une certaine amertume.

En 2000, lorsque Abdoulaye Wade accède au pouvoir après vingt-six années dans l’opposition, Idrissa Seck est au faîte de son influence, semblant cumuler les atouts. Militant du PDS depuis ses 14 ans, il a entretenu avec Abdoulaye Wade, dès son plus jeune âge, une relation quasi filiale. « J’étais vraiment son enfant gâté ! J’étais le seul à entrer dans sa chambre, où il n’était pas complètement habillé, pour l’aider à faire sa gymnastique », déclarera-t-il un jour fièrement.

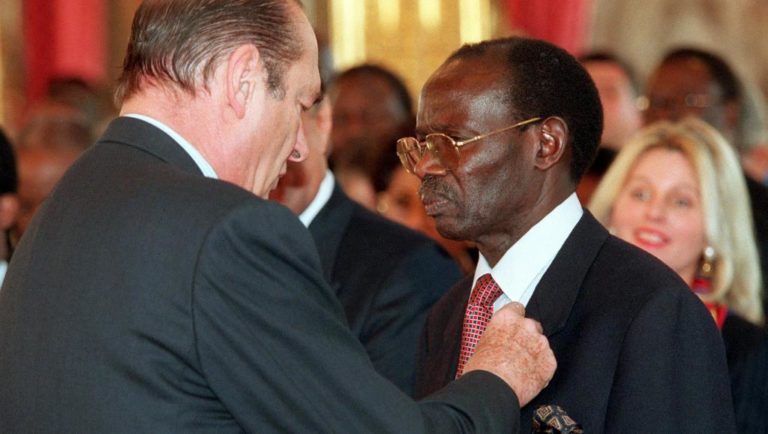

A seulement 29 ans, en 1988, il fut le directeur de campagne de l’opposant historique, au summum du duel politique qu’il livrait contre Abdou Diouf. Et à la veille de la première alternance, en 2000, on lui prête le rôle essentiel d’avoir convaincu le vieux lion, alors désabusé, de mener un ultime combat. Et, surtout, d’avoir été l’artisan de la Marche bleue, épisode épique dans l’ascension du fondateur du PDS vers le Palais de la République.

Idrissa Seck, alias « Ngorsi »

Nommé ministre d’État, directeur de cabinet du président fraîchement élu, Idy devient Premier ministre en 2002. Dans l’entourage d’Abdoulaye Wade, alors septuagénaire, certains considèrent que « Gorgui » (« le Vieux ») ne fera qu’un seul mandat. Idrissa Seck, alias « Ngorsi » (« le Gosse »), se voit déjà lui succéder, tandis qu’en coulisses Karim Wade, le fils biologique, monte en puissance.

En 2005, après une campagne de presse hostile qu’il qualifie aujourd’hui de complot orchestré par la présidence – et dont il accuse Macky Sall d’avoir été l’un des artisans zélés –, Idy paie au prix fort sa disgrâce : accusé tour à tour de détournements financiers dans son fief électoral de Thiès puis d’atteinte à la sûreté de l’État, il est incarcéré à la prison de Rebeuss, où il séjournera pendant sept mois. Du jamais-vu depuis la mise au cachot de l’ancien Premier ministre Mamadou Dia, sous Senghor !

Le rêve présidentiel d’Idrissa Seck vient se fracasser contre cette cabale présidentielle, alimentée par les faucons de l’entourage d’Abdoulaye Wade, qui voient d’un mauvais œil les ambitions du maire de Thiès, que celui-ci n’avait même pas pris soin de dissimuler. Lorsqu’il sort de prison, Idy n’est plus le même homme.

Pourtant, la relation intime qu’il entretient avec son père spirituel semble l’emporter sur son amertume. Et Idrissa Seck d’entamer, avec Abdoulaye Wade et le PDS, une valse politique indéchiffrable qui finira par donner le tournis aux Sénégalais. à de multiples reprises, il se rapprochera ainsi du père infanticide, puis s’en écartera (se présentant contre lui à la présidentielle de 2007), avant de revenir lui faire allégeance, puis de prétendre lui porter l’estocade (en 2012)… quitte à s’y brûler les ailes. Vivrait-il dans un passé sublimé ? « Je ne retiens de mon histoire avec Abdoulaye Wade et le PDS que les bons moments, confie-t-il à JA. La construction dynamique, jusqu’à la victoire du Sopi [« changement », en wolof – le slogan mythique du PDS]. »

Musulman jusqu’au bout des ongles, multipliant à chaque intervention les citations tirées du Coran, le pieux Idrissa Seck s’est toujours abstenu de stigmatiser Abdoulaye Wade, qui fut pourtant l’artisan de sa descente aux enfers. « Je ne blâme personne pour l’épreuve douloureuse qui m’a contraint, un temps, à m’exiler hors du Sénégal. Cela fait partie d’un processus de maturation et d’acquisition de sagesse qui ne pouvait passer que par l’épreuve », assure-t-il, philosophe.

« Tu seras un bien meilleur président demain que si tu l’avais été en 2007 ou en 2012 », aurait prophétisé l’un de ses amis. Reste à savoir si son poids électoral lui permettra, demain, de réaliser le dessein qu’il caressait avant-hier. Car parmi les vétérans de son propre camp, qui s’est largement dégarni depuis la création de Rewmi, en 2006, les prédictions sont funestes.

« Idrissa Seck pèse aujourd’hui entre 1,5 % et 2 % », estime le député Omar Sarr, membre fondateur de Rewmi aujourd’hui rallié à la coalition gouvernementale Benno Bokk Yakaar (BBY). « Il n’aura pas plus de 2 % en 2019, renchérit un conseiller présidentiel. Mais au lieu de s’en prendre à lui-même, il préfère déverser sa bile sur Macky Sall, qui a brisé son rêve. »

Depuis 2012, ses principaux lieutenants se sont détournés de lui. Au nombre des griefs avancés par la plupart d’entre eux, des méthodes jugées « autocratiques », une absence de considération pour ses troupes et une certaine nonchalance dans le combat politique. « J’ai très vite connu sa nature réelle, et j’ai cru pouvoir la contenir : il croit que la communication peut tout régler, et il pense pouvoir accéder au pouvoir sans efforts, contrairement à Senghor, Abdoulaye Wade ou Macky Sall », estime Omar Sarr.

Une « candidature libérale d’union » ?

« Idrissa Seck a commencé bien tard à parcourir le Sénégal des profondeurs. Ses tournées sont relayées par une certaine presse, qui lui fait beaucoup de publicité, mais sur le terrain on ne sent pas trop la présence de ses lieutenants, du moins à Kaolack [centre du pays], où je milite », ajoute Me Nafissatou Diop Cissé, selon laquelle, « contrairement à son principal adversaire, Macky Sall, il est un peu paresseux et aime beaucoup le confort ».

Pour Yankhoba Diattara, chargé de la vie politique à Rewmi, qui lui est resté fidèle, ces « arguments fallacieux » venus de son ancienne garde rapprochée « auraient plutôt tendance à doper les Sénégalais en sa faveur ». Quant à Idy, s’il s’abstient de pronostiquer son propre score, il se dit convaincu que « 60 % à 70 % des électeurs sont aujourd’hui opposés à Macky », même s’il admet ignorer « comment leurs suffrages se répartiraient entre les principaux leaders de l’opposition ».

En 2016, il nous confiait qu’une « candidature libérale d’union » lui semblait un « scénario souhaitable ». Enième tentative, pour le fils spirituel, de briguer l’imprimatur du père ? Au PDS, Me El Hadj Amadou Sall, membre du comité directeur, ne laisse pas de place à cet espoir : « Il n’y aura aucune danse du ventre au premier tour. Le PDS a son candidat, Karim Wade, et n’en soutiendra aucun autre. »

Pater dolorosa

Malgré les années, la blessure n’a pas cicatrisé. En mars 2013, lors d’une interview télévisée restée dans les annales, Idrissa Seck revient sur l’épreuve qu’a représentée son placement en détention sous Abdoulaye Wade. Et il fond en larmes face aux caméras.

« Je rends grâce à des amis – de vrais, ceux-là ! des grands frères à moi – qui ont veillé à ce que cette famille-là [la sienne] ne manque de rien ! Jusqu’aux cadeaux de Noël […]. J’ai souffert dans ma chair mais j’ai appliqué ce verset qui exige d’endurer d’une belle endurance. J’ai enduré d’une belle endurance ! »

Par Mehdi Bâ

Jeune Afrique