ENTRETIEN. Défis posés à l’islam et à la démocratie, impact de l’éducation, relations Afrique-France, Trump… : le grand penseur sénégalais ouvre de passionnantes pistes de réflexion.

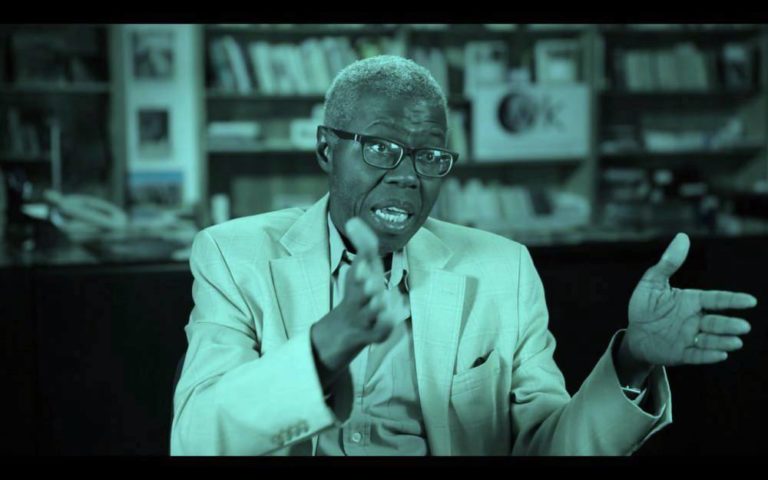

Alors que l’Afrique, à l’instar de tous les continents, est secouée par l’islamisme et que sa marche vers la démocratie est loin d’être tranquille, perturbée qu’elle est par des contingences locales à la fois politiques, économiques et sociales, la parole de Souleymane Bachir Diagne est précieuse. Considéré comme l’un des plus grands penseurs de notre temps, ce Sénégalais, professeur à Columbia University à New York, est l’auteur, entre autres ouvrages, de Comment philosopher en islam ? (éditions Philippe Rey), mais aussi de L’Encre des savants (Présence africaine), un livre qui éclaire sur l’approche propre et multiple qu’ont les Africains de nombre de questions, dont la politique et le temps. L’éclairage de Souleymane Bachir Diagne vaut le détour. Illustration.

Le Point Afrique : professeur à Columbia University, vous êtes aux premières loges pour donner une appréciation sur Trump, l’impact de sa politique au niveau interne, notamment par rapport aux migrants d’origine africaine, mais aussi sur l’Afrique qui doit être accompagnée par les pays riches sur le chemin des solutions au changement climatique ?

Souleymane Bachir Diagne : S’agissant de l’impact de la politique de Trump sur l’immigration aux États-Unis, quand on est dans une université comme la mienne, Columbia University, on est forcément aux premières loges pour savoir de quoi on parle. Dès le début de la présidence Trump, mon université Columbia a déclaré qu’elle faisait partie des établissements qui ne sont pas prêts à collaborer avec l’organisation fédérale qui a pour mission de traquer les immigrants illégaux et de les expulser. Le président Trump s’est en effet empressé de revenir sur la politique de Barack Obama en matière de protection de ce que l’on appelle ici les dreamers, c’est-à-dire les immigrants illégaux qui sont arrivés enfants aux États-Unis. Toutefois, je viens de lire dans la presse que le président Trump serait en passe de rétropédaler et de reconsidérer la mise en œuvre d’une telle politique. Mais cela est récent et reste à confirmer. Lorsque l’on vit à Columbia, on est à côté d’un quartier de Harlem qui s’appelle Little Senegal, où réside – comme son nom l’indique – une importante communauté sénégalaise. Et il y a eu beaucoup d’émoi ces derniers mois au sein de cette communauté, qui compte un certain nombre d’illégaux. Depuis, les choses se sont quelque peu calmées, mais l’impact, ne fût-ce que sur le plan émotionnel, est certain.

S’agissant de l’autre aspect, celui qui concerne les engagements pris sous la présidence Obama dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat en décembre 2015 pour protéger notre planète Terre, la décision de Donald Trump de suspendre la participation des États-Unis à cet accord universel est tout simplement catastrophique.

Que dit de l’Amérique la défiance exagérée de Trump envers l’islam ?

Ce fut en effet l’un des grands aspects de sa campagne. Dès avant sa présidence, une grande partie des propos de Donald Trump ont été dirigés contre les immigrés mexicains. On l’a entendu dire des choses terribles contre les « bad hombres », comme il les avait surnommés. Dans ce contexte, en termes de propos haineux, les musulmans ont été servis plus souvent qu’à leur tour. Ces propos ne sont pas restés sans conséquence. Il y a eu une montée en flèche du nombre d’incidents islamophobes dans le pays. Il ne s’agit donc pas de simples propos sans conséquence, car, combinés les uns aux autres, ils créent un climat délétère, installé par ce genre de rhétorique et qui rend possibles toutes les violences.

Le « muslim ban », promis par le candidat et qui s’est traduit dans le décret pris par Trump pour interdire aux ressortissants de six pays musulmans d’entrer aux États-Unis, est symptomatique d’un tel contexte. Il a été d’ailleurs annulé par la justice américaine, qui s’est, pour ce faire, notamment référée aux propos de campagne de Trump pour cerner les intentions réelles de cette mesure et la déclarer finalement, et à deux reprises, non conforme au droit américain.

Puis Trump s’est rendu en Arabie saoudite avec l’intention déclarée de faire la paix avec le monde musulman. De fait, il apparaît y avoir fait amende honorable à travers quelques déclarations dans lesquelles il semble être revenu quelque peu sur ses propos antérieurs. Si celles-ci étaient suivies d’effet, ce serait une bonne chose, car le climat qui a prévalu jusqu’à présent, régulièrement nourri de propos haineux envers l’islam et les musulmans, était encore une fois particulièrement délétère.

Victoire du populisme aux États-Unis, victoire du « dégagisme » en France. Qu’est-ce que cela dit de la démocratie dans ces deux grands pays qui inspirent la démocratie à travers le monde ?

Je placerai ce qui s’est passé en France à part. Car, au fond, même s’il est vrai qu’il y a eu « dégagisme », on a le sentiment qu’avec la victoire du président Emmanuel Macron la démocratie a fini par l’emporter. L’élection de Marine Le Pen aurait été, à l’inverse, un véritable désastre sur le plan de la démocratie. Mais il est vrai qu’il y a la montée des populismes, couplée au fait que la démocratie, au fond, ne suscite plus le même enthousiasme. On a l’impression qu’il y a un déficit démocratique dont on s’accommode volontiers dans un certain nombre de pays. C’est le cas, me semble-t-il, dans certains pays en Europe de l’Est, où l’adhésion à l’Union européenne et aux principes démocratiques est moins évidente, où l’enthousiasme de l’immédiat après-chute du mur de Berlin semble être retombé.

Il y a aujourd’hui des pays qui sont en régression démocratique. C’est très dangereux. Cela prépare un monde du repli sur soi, de la fragmentation, de la tribu finalement dans laquelle on se retracte sur des identités étroitement définies par opposition à d’autres. Un monde où l’idée d’humanité en général ne semble plus avoir grand sens. On l’a constaté à l’occasion de la crise des réfugiés. On le voit malheureusement aujourd’hui dans le succès relatif que rencontrent les populismes, surtout si ceux-ci appellent à une fermeture sur soi, contre les réfugiés, les immigrés, les populations différentes, même lorsqu’il s’agit de populations de citoyens – l’Europe étant devenue aujourd’hui multiculturelle. C’est également une fermeture qui joue contre l’Europe dans le sens où elle entrave la construction européenne.

Salle de cinéma de l’institut Français. Discussion « Universalisme, décolonialité et mutualité ». De gauche à droite : Françoise Vergès, Souleymane Bachir Diagne, Abdourahmane Seck. © Photo Antoine Tempé

Quel regard posez-vous sur la démocratie et son exercice en Afrique ?

La démocratie en Afrique avait connu une avancée heureuse ces dernières années. Ce qu’on a appelé les « transitions démocratiques » a eu lieu. Pendant très longtemps, les démocraties sur le continent africain se comptaient sur les doigts d’une seule main. Dans les années 1980, l’un de mes compatriotes sénégalais, Benoît Saliou Ngom, avocat spécialiste des droits humains, avait écrit un livre intitulé Afrique, le continent oublié des droits de l’homme. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il y a eu depuis des avancées réelles et majeures. Les alternances démocratiques paisibles ne sont plus du tout une exception. Les autocraties sont sur la défensive. Cela étant, on voit des régressions ici ou là. En particulier la fameuse « régression du troisième mandat » qui voit le pouvoir en place accepter l’idée d’une limitation du nombre de mandats afin qu’il y ait respiration démocratique ; puis, quand ces mandats arrivent à leur terme, le pouvoir est tenté de modifier la Constitution pour se perpétuer, ce qui est extrêmement dangereux. Mais enfin, la tendance lourde, globale en Afrique, va dans le sens d’un affermissement de la démocratie.

Cela dit, il faut se rendre compte que la démocratie est un régime fragile. Jusqu’à quel niveau de pauvreté la démocratie peut-elle réellement fonctionner ? Lorsqu’il y a beaucoup de désespoir dans la société, quand vous avez des jeunes qui ne savent plus à quel saint se vouer, qui peuvent être tentés par l’immigration ou toutes sortes de fanatismes, on se rend compte que cette démocratie est extrêmement précaire et qu’il faut veiller à préserver ces acquis démocratiques qui sont réels mais fragiles sur le continent africain.

Le Sénégal, pays à majorité musulmane, est un phare de la démocratie sur le continent. En quoi l’islam, selon vous, est-il compatible avec la démocratie ?

Il est tout à fait pertinent de rappeler que le Sénégal a une solide tradition démocratique. Parce qu’au fond la fameuse question de la compatibilité de l’islam avec la démocratie n’est pas une question théorique. C’est une question éminemment pratique. Si on regarde dans le monde le nombre de pays musulmans qui sont des démocraties, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Et leur nombre va en augmentant. Donc la réponse à la question de la compatibilité entre islam et démocratie ne peut qu’être pratique, empirique. Car, si on pose cette question en considérant les seuls aspects théoriques, en se demandant ainsi si quelque chose dans l’essence même de l’islam s’oppose à quelque chose dans l’essence même de la démocratie, une telle question ne peut pas trouver de réponse. Il suffit de la poser pour n’importe quelle religion pour se rendre compte de cela. Si je pose la question de savoir si le catholicisme est compatible avec la démocratie, et si je regarde l’histoire du catholicisme, des révolutions et des contre-révolutions en France, j’ai tendance à répondre non. Mais, si je considère l’histoire de la République en France au XXe siècle, alors j’ai tendance à dire oui. Donc la réponse à la question de la compatibilité entre quelque religion que ce soit et la démocratie est toujours d’ordre pratique. De ce point de vue, des pays comme le Sénégal, la Tunisie, la Turquie, l’Indonésie, la Malaisie ou encore d’autres, en dépit de régressions démocratiques conjoncturelles toujours possibles, sont en train de faire la preuve que démocratie et islam peuvent parfaitement coexister.

Quel regard posez-vous sur la démocratie et son exercice en Afrique ?

La démocratie en Afrique avait connu une avancée heureuse ces dernières années. Ce qu’on a appelé les « transitions démocratiques » a eu lieu. Pendant très longtemps, les démocraties sur le continent africain se comptaient sur les doigts d’une seule main. Dans les années 1980, l’un de mes compatriotes sénégalais, Benoît Saliou Ngom, avocat spécialiste des droits humains, avait écrit un livre intitulé Afrique, le continent oublié des droits de l’homme. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il y a eu depuis des avancées réelles et majeures. Les alternances démocratiques paisibles ne sont plus du tout une exception. Les autocraties sont sur la défensive. Cela étant, on voit des régressions ici ou là. En particulier la fameuse « régression du troisième mandat » qui voit le pouvoir en place accepter l’idée d’une limitation du nombre de mandats afin qu’il y ait respiration démocratique ; puis, quand ces mandats arrivent à leur terme, le pouvoir est tenté de modifier la Constitution pour se perpétuer, ce qui est extrêmement dangereux. Mais enfin, la tendance lourde, globale en Afrique, va dans le sens d’un affermissement de la démocratie.

Cela dit, il faut se rendre compte que la démocratie est un régime fragile. Jusqu’à quel niveau de pauvreté la démocratie peut-elle réellement fonctionner ? Lorsqu’il y a beaucoup de désespoir dans la société, quand vous avez des jeunes qui ne savent plus à quel saint se vouer, qui peuvent être tentés par l’immigration ou toutes sortes de fanatismes, on se rend compte que cette démocratie est extrêmement précaire et qu’il faut veiller à préserver ces acquis démocratiques qui sont réels mais fragiles sur le continent africain.

Le Sénégal, pays à majorité musulmane, est un phare de la démocratie sur le continent. En quoi l’islam, selon vous, est-il compatible avec la démocratie ?

Il est tout à fait pertinent de rappeler que le Sénégal a une solide tradition démocratique. Parce qu’au fond la fameuse question de la compatibilité de l’islam avec la démocratie n’est pas une question théorique. C’est une question éminemment pratique. Si on regarde dans le monde le nombre de pays musulmans qui sont des démocraties, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Et leur nombre va en augmentant. Donc la réponse à la question de la compatibilité entre islam et démocratie ne peut qu’être pratique, empirique. Car, si on pose cette question en considérant les seuls aspects théoriques, en se demandant ainsi si quelque chose dans l’essence même de l’islam s’oppose à quelque chose dans l’essence même de la démocratie, une telle question ne peut pas trouver de réponse. Il suffit de la poser pour n’importe quelle religion pour se rendre compte de cela. Si je pose la question de savoir si le catholicisme est compatible avec la démocratie, et si je regarde l’histoire du catholicisme, des révolutions et des contre-révolutions en France, j’ai tendance à répondre non. Mais, si je considère l’histoire de la République en France au XXe siècle, alors j’ai tendance à dire oui. Donc la réponse à la question de la compatibilité entre quelque religion que ce soit et la démocratie est toujours d’ordre pratique. De ce point de vue, des pays comme le Sénégal, la Tunisie, la Turquie, l’Indonésie, la Malaisie ou encore d’autres, en dépit de régressions démocratiques conjoncturelles toujours possibles, sont en train de faire la preuve que démocratie et islam peuvent parfaitement coexister.

Pourquoi, à votre avis, est-il nécessaire de séparer le religieux du politique ?

C’est une mesure de sauvegarde simple. D’abord parce qu’il faut sauvegarder le pluralisme, et la meilleure manière de le faire, c’est d’avoir un État qui soit à équidistance des confessions religieuses. Et la seule manière de le garantir, c’est que le politique soit séparé du religieux. Maintenant, cela ne veut pas dire qu’il faille nécessairement adopter une forme agressive de laïcité qui chercherait à éliminer complètement les religions de la sphère publique. Le Sénégal, par exemple, ne s’est pas engagé dans cette voie. Le premier président du pays, Léopold Sédar Senghor, a théorisé une forme de laïcité qui tend à une séparation du religieux et du politique qui ne signifie pas la mise hors jeu des religions mais qui, au contraire, les invite à apporter dans le champ public ce qu’elles ont de meilleur, autrement dit leur capacité à éduquer pour la construction nationale. De mon point de vue, c’est une bonne manière de comprendre que la séparation du religieux et du politique est nécessaire mais que cette séparation ne doit pas nécessairement signifier la mise à l’écart des religions dans l’œuvre d’édification nationale.

Ensuite, cette séparation qui est une bonne chose pour le politique l’est également pour le religieux. Il n’est jamais bon que les religions se mêlent de politique. Elles finissent par perdre, dans le mélange des genres, la crédibilité qui doit être la leur. Il n’est jamais bon que les guides religieux s’égarent en politique au point d’oublier qu’ils ont une certaine aura à préserver auprès de ceux qui les suivent et vis-à-vis de qui ils ont une responsabilité.

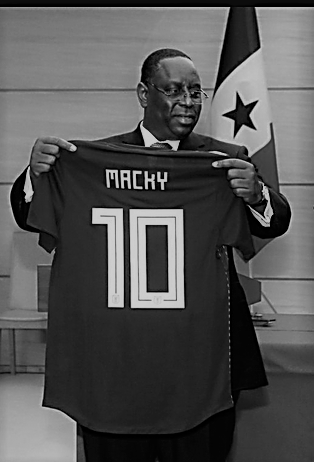

Pour construire leur développement, les pays du Sud, et le Sénégal en particulier, doivent disposer d’un enseignement supérieur solide. Au-delà du rapport que vous avez fait en 2013 à la demande du président Macky Sall, qu’est-ce qui pourrait permettre à l’enseignement supérieur de décoller en Afrique ?

Le grand problème de l’enseignement supérieur aujourd’hui en Afrique réside dans ce que l’on appelle la « massification ». Autrement dit, le fait que la croissance démographique du nombre d’étudiants est aujourd’hui sans commune mesure avec la capacité d’accueil et de formation des institutions d’enseignement supérieur. Une première réponse a été apportée avec l’ouverture de l’enseignement supérieur privé. Par exemple, aujourd’hui, au Sénégal, un bon tiers des étudiants suivent des formations privées. C’est une bonne chose, car celles-ci se développent et se trouvent être des enseignements de très grande qualité. La concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur, dont la responsabilité m’a été confiée par le président Macky Sall en 2013, l’a reconnu et a encouragé cette tendance.

Un deuxième point est que la réponse à apporter au défi démographique, c’est un investissement résolu dans les techniques d’enseignement numérique à distance. Je crois, et nous l’avons d’ailleurs dit au moment de cette concertation sur l’enseignement supérieur, que l’Afrique est en mesure d’accomplir, avec les technologies de l’enseignement à distance, ce qu’elle est parvenue à réaliser avec les technologies de la téléphonie mobile. Il y a eu un mode d’appropriation par les Africains de cette technologie qui est extraordinaire. Ils l’ont utilisée pour répondre à un certain nombre de leurs problèmes au quotidien, comme le paiement des factures, le transfert d’argent, etc. De la même manière, les technologies de l’enseignement à distance pourront être utilisées pour répondre à ce défi démographique extraordinaire, car on ne construira jamais aussi vite des universités, on ne formera jamais aussi rapidement des professeurs que ne croît le nombre des étudiants. Car il faut en plus des bâtiments, des professeurs en nombre suffisant pour enseigner dans des institutions d’enseignement supérieur.

Troisième point s’agissant de ce qu’il faudrait faire : un rééquilibrage dans le contenu des enseignements. On a beaucoup trop d’étudiants qui se dirigent vers les matières littéraires et les sciences sociales. D’ailleurs, ils y vont souvent moins par goût ou par vocation que par défaut. Dans le même temps, les disciplines scientifiques, les fameuses STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), qui sont absolument nécessaires pour le développement de nos pays, concentrent une faible minorité d’étudiants. Et les choses vont d’ailleurs en s’aggravant. Aujourd’hui, en valeur absolue, le nombre des candidats au bac au Sénégal dans la série scientifique S1 est en train de décroître, ce qui est dramatique. Il va impérativement falloir trouver une politique d’encouragement pour les étudiants afin de les inviter à se diriger vers les disciplines scientifiques et rééquilibrer ainsi la démographie estudiantine à l’université de ce point de vue.

Enfin, il faut cesser de considérer qu’une réforme est faite une fois pour toutes. Le système doit prendre l’habitude de s’évaluer et de s’adapter. Cette culture de l’évaluation permanente doit être insufflée dans les systèmes d’enseignement supérieur en Afrique.

Ce sont là de bonnes directions à faire prendre à nos systèmes d’enseignement supérieur en Afrique. Et il est heureux qu’au Sénégal le président de la République se soit engagé personnellement et ait pris les décisions nécessaires à la suite de cette concertation et que le ministre de l’Enseignement supérieur, qui était lui-même partie prenante dans cette concertation, qui y a cru du début jusqu’à la fin, persuadé que les chemins tracés allaient dans la bonne direction, essaie aujourd’hui de transformer les mesures préconisées en une politique éducative effective.

Souleymane Bachir Diagne lors des Ateliers de la Pensée à Dakar en 2016, lors du panel « L’Afrique, la condition planétaire » à l’Institut Français. © Photo Antoine Tempé

Législatives, présidentielles : les élections se multiplient sur le continent. Quel regard posez-vous sur les institutions et les régimes politiques en Afrique ?

Ces élections sont toujours un moment très important pour la démocratie. C’est un gage que l’avenir sera fait de liberté, de démocratie et d’ouverture. Les démocraties avancent et méritent d’être consolidées sur le continent. Au sein de la Cedeao, par exemple, il est heureux de constater qu’une régression démocratique, potentiellement désastreuse, a été empêchée. En Gambie, le président Yaya Jammeh, après avoir reconnu dans un premier temps sa défaite électorale, était revenu sur cette reconnaissance, confisquant de fait la volonté populaire. C’est alors que nous avons vu une chose extraordinaire : tous les pays de la Cedeao se mettre ensemble, décider d’une action commune, diplomatique et militaire en même temps, avec l’aval de la communauté internationale. Cette combinaison de facteurs est une chose extrêmement importante et encourageante pour l’avenir à la fois de l’unité africaine et de la démocratie sur le continent.

Quels thèmes, pensez-vous, devraient être mis en avant à l’occasion des élections sur le continent africain pour raffermir la démocratie et mobiliser les populations autour des institutions de leurs pays respectifs ?

Dans la continuité de ce que je viens de dire, j’aurais souhaité, je souhaiterais que la question de la construction de l’intégration et de l’unité africaines prenne toute sa place dans les programmes et joutes électorales sur le continent. Il est très important, en effet, de proposer aujourd’hui à la jeunesse africaine de nouvelles frontières. De leur donner des raisons de se battre pour la démocratie, pour des institutions solides qui garantissent les libertés et pour avoir des élus qui soient comptables devant le peuple, mais également de construire cette citoyenneté ouest-africaine et, au-delà, africaine. C’est le meilleur moyen pour permettre au continent de faire face aux vents de la mondialisation. Il est donc très important de proposer un tel horizon à la jeunesse africaine. Par ailleurs, dans la continuité également de ce que j’ai dit auparavant, l’éducation doit également être au cœur des programmes proposés par les candidats aux élections parce que c’est là que se situe évidemment l’avenir.

Avec l’élection à la présidence de la République française d’Emmanuel Macron, l’Afrique a-t-elle des raisons d’espérer des relations différentes avec la France ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ?

Je donnerai d’abord les raisons d’espérer de tout le monde et pas seulement des Africains. L’élection du président Macron et les premières déclarations qu’il a faites, en particulier sur le climat et la nécessité d’avoir une conscience écologique, c’est là une raison d’espérer pour l’humanité entière. Car, sur ce plan comme sur d’autres, quand une forme de gouvernance internationale s’avère nécessaire, on constate malheureusement un retrait du leadership américain. Or ce vide doit être comblé. Fort heureusement, aux côtés du président Macron, il y a des personnalités comme le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la chancelière allemande Angela Merkel, etc. Mais le fait qu’Emmanuel Macron apporte tout le poids de la France sur ces questions qui sont d’intérêt mondial, pour l’humanité et notre planète Terre, est d’une importance fondamentale.

S’agissant des relations entre l’Afrique et la France, il faut considérer ce qu’est le continent africain aujourd’hui et où il en est. Celui-ci suscite désormais des espoirs légitimes ; les germes du changement y sont réels ; nous sommes sortis de ce climat d’afro-pessimisme qui a prévalu durant la décennie 1990 pour constater qu’au fond, avec des taux de croissance spectaculaires qui s’affichent un peu partout, le continent africain est plein de promesses. C’est un continent avec lequel il faut compter et avec lequel le monde doit construire de véritables partenariats qui s’inscrivent en faux par rapport à la vision traditionnelle d’un continent qui serait à la dérive. Heureusement, nous n’en sommes plus là. L’Afrique est à l’heure des partenariats, multiples et diversifiés.

Une fois ce tableau brossé, on peut immédiatement voir ce que l’Afrique est « en droit » d’attendre d’un partenaire traditionnel comme la France. Il est heureux que le président français aujourd’hui soit d’une génération radicalement nouvelle, dont on peut espérer qu’elle n’a plus rien à voir avec cette vision passée qu’on a appelée la « Françafrique ». Dans ce processus de développement de partenariats diversifiés en cours sur le continent africain, il est bon, par conséquent, que la France prenne toute la place à laquelle son histoire et son statut lui permettent de prétendre aux côtés de l’Afrique.