Le président du Sénat, 82 ans, succéderait à Joseph Kabila en cas de transition. Au cœur des institutions, son itinéraire politique relie le régime actuel au Zaïre de Mobutu.Par Pierre

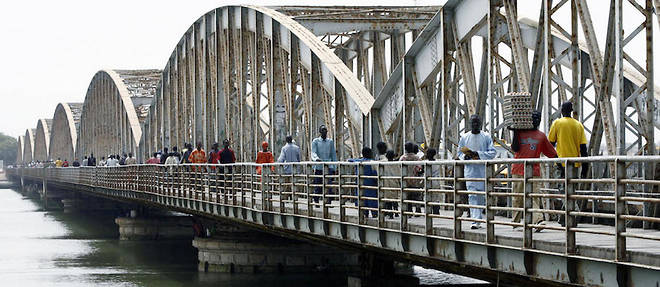

Bardé de piliers épais comme des arbres centenaires, le palais du Peuple impose sa silhouette massive à l’horizon de Kinshasa. Quand la République démocratique du Congo (RDC) s’appelait encore le Zaïre, ce parallélépipède couleur crème, offert par la Chine en 1973 et inspiré du palais de l’Assemblée du peuple de Pékin, célébrait Mobutu, le « président bâtisseur ». Depuis sa chute, le 17 mai 1997, le bâtiment est le siège du Parlement congolais. Assemblée nationale et Sénat y sont réunis.

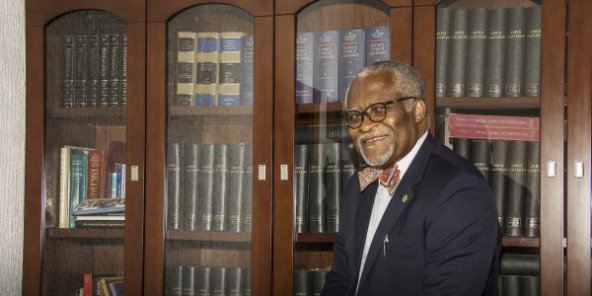

Au premier étage de l’aile gauche, un petit homme métis de 82 ans, costume bleu clair et cravate jaune, se tient droit devant la porte d’un vaste bureau. Après une haie de gardes, un secrétaire prend des notes. Il a fallu écrire, rappeler, revenir pour s’entretenir avec Léon Kengo wa Dondo, qui cultive avec scrupule les bienséances du protocole. A l’image de son palais, le président du Sénat, ancien premier ministre de Mobutu, incarne de vieux souvenirs nationaux. Comme si, en RDC, une partie du passé était toujours aux affaires.

Lire aussi : A la cour du roi Kabila, les barons sont à la fois puissants et révocables

Selon l’ordre protocolaire, voici l’actuel deuxième personnage de l’Etat. C’est-à-dire l’homme qui prendrait les rênes du plus vaste pays d’Afrique subsaharienne en cas de disparition du président ou d’absence de successeur élu à la fin de son mandat. Le scénario de l’assassinat est pris au sérieux par l’entourage de Joseph Kabila, dont le père et prédécesseur, Laurent-Désiré Kabila, a été abattu par son garde du corps en 2001. Mais l’incertitude congolaise est avant tout entretenue par l’attente des élections, reportées au 23 décembre 2018, soit deux ans après la fin du mandat de Joseph Kabila. Et six ans après celui de Léon Kengo, élu pour cinq ans en 2007.

Officiellement non rattaché à la majorité présidentielle et pourtant figure centrale du régime, le président du Sénat se moque de son âge et attend encore sa grande heure. « Quand on parle d’une transition sans Kabila, beaucoup pensent à lui », observe le sénateur Raymond Ramazani Baya, ancien ministre des affaires étrangères. Un autre élu, souhaitant garder l’anonymat, ajoute : « Kengo joue toujours à l’équilibriste. On ne sait jamais s’il est avec ou contre le régime. » Un pied dedans, un pied dehors : cette stratégie l’a maintenu au cœur du pouvoir pendant plus d’un demi-siècle, de Joseph Mobutu à Joseph Kabila.

Doyen des politiciens congolais

Cette fois en tenue de week-end – polo, short et mocassins à barrette –, « Son Excellence » ne reçoit pas dans son immense villa au bord du fleuve, où il a pour voisins l’ambassadeur de France et le magnat minier George Forrest, son ami, mais dans une maison du centre-ville dont le hall est tapissé de photos de ses visites officielles. Ses nombreuses propriétés sont connues de tous à Kinshasa, en particulier « l’immeuble Kengo » du centre-ville.

Entouré de deux conseillers et de son gendre, le ministre du tourisme Franck Mwe di Malila – « mes petits » –, le doyen des politiciens congolais, assis dans un canapé de cuir beige, fait mine d’interrompre sa lecture d’un livre de Charles Pasqua. « Ce pays est un fleuve impétueux, mais nous avons survécu, dit-il. Il est grand temps que nous retrouvions la paix et la prospérité. J’ai eu une vie bien remplie. Ça n’a pas facilité les choses d’être métis, mais je suis moi aussi un vrai fils du Congo. »

Débutée au cœur de la RDC, cette vie raconte l’histoire méconnue de ses métissages. Un tabou national après soixante-quinze ans de domination belge, trente-deux ans d’« authenticité » zaïroise et deux guerres avec interventions étrangères.

Le 22 mai 1935, au confluent du fleuve Congo et de la rivière Oubangui, dans la province de l’Equateur, naît Léon Lubicz. Sa mère, Claire Mokandesi, est la fille d’une Rwandaise et d’un soldat congolais de la Force publique, l’armée coloniale qui s’est battue pendant les deux guerres mondiales. Le garçon au teint clair porte le prénom et le nom de son père, un médecin juif polonais recruté pour combattre les maladies tropicales. Il en gardera des liens forts avec les grandes familles de la communauté juive de RDC, où l’on compte, outre George Forrest, l’homme politique Moïse Katumbi et le banquier Elwynn Blattner, ainsi que les fondateurs de nombreuses entreprises actives dans des secteurs très variés. « Il en a toujours été proche, sans en faire partie », relate Franck Mwe di Malila.

C’est à l’école chrétienne de Coquilhatville (l’actuelle Mbandaka) que Léon Lubicz croise pour la première fois un certain Joseph-Désiré Mobutu, de cinq ans son aîné et issu de la communauté ngbandi comme lui. Par la suite, le jeune Mobutu devient colonel, tandis que Léon Lubicz, après une licence de droit à Bruxelles, gravit les échelons de la carrière judiciaire : greffier, substitut du procureur, puis avocat général. Joseph et Léon se retrouveront vite au sommet de la jeune République indépendante du Congo-Kinshasa.

En 1968, le colonel Mobutu, dont le coup d’Etat a renversé le président Joseph Kasavubu trois ans plus tôt, nomme son ancien condisciple procureur général de la République et conseiller à ses côtés. Pendant vingt ans, le parti-Etat, le Mouvement populaire de la révolution (MPR), salue l’intransigeance de cet homme « très autoritaire », selon ses proches. « J’ai été redoutable. Puis j’ai arrondi les angles », dit aujourd’hui Léon Kengo. Lorsqu’un léger sourire le traverse, son visage imperturbable, dessiné par des lunettes à branche d’or et par de courts cheveux noirs tirés en arrière, ressemble à un masque qui aurait soudain pris vie.

Trois fois premier ministre

« Le métis n’a pas d’identité propre », écrivait-il dans un livre en 2002. Le paradoxe de cet homme a peut-être consisté, justement, à se fabriquer une solide image publique à partir d’une constellation d’identités. En 1972, le mouvement de « zaïrianisation », qui veut revenir à « l’authenticité africaine », emporte Léon Lubicz, qui devient Léon Kengo wa Dondo : littéralement, « le fils de Dondo », le village de son grand-père maternel. Joseph Mobutu, lui, se change en Mobutu Sese Seko. Le fleuve, le pays et la monnaie sont baptisés Zaïre. Désigné commissaire du peuple par acclamation, Léon Kengo cumule les pouvoirs de ministre de la justice et de procureur général.

« J’ai de l’admiration pour Mobutu. Mais il n’est pas resté le grand homme qu’il fut à ses débuts. » L’ancien premier ministre – trois fois – évoque peu ces années de surveillance généralisée et d’éliminations massives, de gigantesque pillage des ressources publiques et d’un appauvrissement tel que les militaires, en 1991 et 1993, mirent à sac Kinshasa pour se payer sur la bête. « Qui n’a pas été mobutiste au Zaïre ? Il est trop tard pour en faire l’inventaire », répond son gendre, Franck Mwe di Malila, qui rappelle « l’unité et la grandeur du pays à cette époque ».

« L’homme de droite » que décrit Lambert Mende, son ancien vice-premier ministre et actuel porte-parole du gouvernement, préfère insister sur sa collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, à la fin des années 1980. Le Zaïre est alors l’un des premiers pays d’Afrique à appliquer les accords de Bretton Woods. Léon Kengo diminue le nombre de fonctionnaires, libéralise les secteurs de l’or et du diamant, rend l’école et les soins de santé payants. « Le kenguisme, c’est la rigueur dans la gestion », aime-t-il dire. Le peuple souffre, le pays se délite, Mobutu dilapide les recettes de l’Etat en frasques délirantes. Très impopulaire depuis, « l’homme de la rigueur », passé par un poste d’ambassadeur à Bruxelles, en a conservé un crédit à l’international et de bons contacts avec les milieux financiers, notamment américains et belges.

Lire aussi : « Kinshasa doit faire preuve de retenue, privilégier le dialogue à la répression »

Léon Kengo sentit le vent tourner. En 1994, il est premier ministre quand les autorités du Rwanda, alliées de Mobutu, massacrent les Tutsi et perdent la guerre face aux rebelles de Paul Kagamé. L’exode massif de Hutu vers l’est du Zaïre, puis l’attaque des camps de réfugiés par le nouveau régime rwandais, en 1996, seront le prélude à la débâcle. Depuis la chute de l’URSS, Américains et Européens n’ont plus besoin du rempart anti-communiste que maintenait Mobutu en Afrique centrale. Ils lâchent le despote, malade et reclus dans son palais de Gbadolite, dans sa région natale.

Un trafiquant d’or marxiste devient la couverture congolaise du Rwanda et de l’Ouganda : Laurent-Désiré Kabila, traqué depuis trente ans par le régime et dont le fils, Joseph, vit exilé en Tanzanie. Le 13 mars 1997, Léon Kengo, qui dirige le cabinet de crise, déclare que « Kisangani ne tombera pas » ; les rebelles conquièrent la ville deux jours après. Lui n’attend pas, comme le président-maréchal, qu’ils soient aux portes de la capitale pour faire ses valises. Il démissionne le 24 mars, rejoint la Belgique en avril. Les obsèques de son « grand frère » Mobutu, mort au Maroc six mois plus tard, se dérouleront sans lui.

Un fervent catholique

Laurent-Désiré Kabila et ses « gens de l’Est » n’inspirent pas confiance aux anciens mobutistes. Léon Kengo attendra sa mort et son remplacement par son fils pour revenir à Kinshasa, en 2004. Le gouvernement de transition, né des accords de paix, oublie vite le mandat d’arrêt pour pillage et mauvaise gestion qui le visait.

Le vice-président est alors un chef de guerre qu’il connaît bien, Jean-Pierre Bemba, fils de son « petit frère », Jeannot Bemba, homme d’affaires lui aussi métis, mobutiste et de la province de l’Equateur. Sa première visite est réservée à son ami Etienne Tshisekedi. Le vieil opposant, mort en février 2017, lui a succédé comme premier ministre, en 1993. Signataire des actes fondateurs du parti unique, « Etienne » a réussi à nettoyer son image et à se tailler le costume de patriarche de l’opposition. Pas Léon Kengo.

Bien que chahuté par la foule à Kinshasa, agressé par des opposants à Paris et peu populaire dans sa région natale, il a toujours été convaincu de peser. A l’élection présidentielle de 2006, il soutient Jean-Pierre Bemba, mais le chef du Mouvement de libération du Congo (MLC) est arrêté deux ans plus tard par la Cour pénale internationale (CPI) pour des exactions en Centrafrique. A son tour d’affronter Joseph Kabila, en 2011 : 4,95 % des voix.

Depuis, les deux hommes maintiennent une relation plus ou moins cordiale. Aux questions sur le chef de l’Etat et leur cohabitation, Léon Kengo botte en touche par deux fois : « Son père était brutal, le fils est plus doux », puis « Alors que Mobutu voulait toujours avoir la main, Kabila me laisse travailler ». Il évite aussi de répondre à la question qui taraude le pays et les diplomates : et si, comme en 2016 et en 2017, les scrutins de 2018 ne sont pas organisés ?

Quarante-trois ans séparent les deux premiers hommes de la RDC, mais pas seulement. Ils incarnent deux Congo qui se sont longtemps combattus.

Joseph Kabila, qu’on dit peu pratiquant, parle swahili ; Léon Kengo, fervent catholique, parle lingala et français. Le premier a laissé les églises du réveil prospérer ; le second a tissé une solide amitié avec le cardinal de Kinshasa, Laurent Monsengwo, qui a récemment fustigé la « barbarie » et « l’incompétence » du régime. Le « commandant Joseph », formé en Tanzanie et à l’Académie militaire de Pékin, a conquis le pouvoir par les armes. Celui que ses proches surnomment « Léon l’Etat », qui voit en la Belgique, la France et les Etats-Unis les alliés « naturels » de la RDC, a choisi la voie des institutions.

« Kengo aime l’autorité et l’argent, mais il a le sens de l’Etat, contrairement à beaucoup de ses collègues », affirme un bon connaisseur de la scène politique congolaise. Une gageure dans un pays où l’Etat, en déliquescence, est perçu au mieux avec nostalgie, au pire avec crainte. Entre les deux, Léon Kengo, homme d’affaires privées et publiques, est peut-être l’ultime représentant d’un Etat dont il ne reste plus qu’une administration impayée et obsédée par le protocole.

Dans les faits, son « centrisme » et sa « passion de l’Etat » – titre de ses prochains Mémoires – se traduisent par une ambiguïté permanente. En 1990, quand Mobutu feint de s’ouvrir à la démocratie, Léon Kengo crée immédiatement un parti, l’Union des démocrates indépendants ; mais il sert aussi son maintien au pouvoir en participant au report des élections prévues en 1995. La technique est éprouvée. Elles ne seront jamais organisées. Le Zaïre chutera dans la guerre.

« Kengo place ses hommes »

S’il a été mobutiste, Léon Kengo semble ne jamais avoir embrassé le kabilisme. En 2007, surprise générale au palais du Peuple. Face au candidat présidentiel, l’actuel ministre des affaires étrangères, Léonard She Okitundu, Léon Kengo remporte la présidence du Sénat, pourtant acquis à la majorité.

Son atout : l’hémicycle déborde de dignitaires de l’ancien régime. Le vice-président, Edouard Mokolo wa Mpombo, a dirigé les services de renseignements sous Mobutu. Le deuxième vice-président, Mario Cardoso Losembe, pionnier de l’indépendance, fut son ambassadeur aux Nations unies. A l’instar d’Alexis Thambwe Mwamba, l’actuel ministre de la justice, les mobutistes regroupés autour de Léon Kengo ont évité le sort de nombreux anciens généraux zaïrois, en exil à Bruxelles et Brazzaville depuis vingt ans.

Après avoir mené campagne auprès de chaque élu, le président de la chambre haute a profité de cette place pour exister politiquement, sans se mettre en danger. Appuyé sur les loyautés mobutistes, l’unité des Equatoriens et les intérêts privés, il conserve son influence grâce aux « Kengo Boys » (ceux qui défendent ses idées et ses actes), passés sans mal des milieux d’affaires aux administrations publiques, comme de Mobutu à Kabila.

Lire aussi : « Le consensus de corruption, horizon indépassable de l’histoire congolaise ? »

A l’Assemblée nationale, « Léon l’Etat » peut compter sur Pierre Pay Pay wa Syakasighe, ex-directeur de la Générale des carrières et des mines (Gécamines), fleuron industriel tombé en ruine. Ou sur José Endundo Bononge, qui dirigeait l’Office des routes et le patronat. Au gouvernement, son fidèle Michel Bongongo, ministre de la fonction publique, détient un poste clé des finances de l’Etat. « Comme tous les politiques congolais, Kengo place ses hommes, remarque un diplomate de l’Union africaine. Mais qu’est-ce que ça vaut dans un pays où 60 % de la population a moins de 20 ans ? »

Malgré sa loyauté aux institutions, les critiques de Léon Kengo à l’égard de Joseph Kabila se durcissent à l’approche de la fin du mandat présidentiel. En 2014, il mettait en garde contre les projets de changement de la Constitution. Il fut le seul représentant officiel à la messe en hommage aux manifestants tués en septembre 2016, célébrée par son vieil ami le cardinal de Kinshasa. Il n’a pas, en revanche, participé à celle du 12 janvier, quand le même Laurent Monsengwo a commémoré la répression de la marche des catholiques, le 31 décembre 2017. Dans l’attente des élections, Léon Kengo préfère rester discret et au pouvoir.

« Il attend que Kabila trébuche »

Après Mobutu, Joseph Kabila ne s’y est pas trompé : il faut tenir à distance ce politicien habile et puissant, tout en l’intégrant. Le mariage de la carpe et du lapin convient au couple de l’exécutif. Quoi de mieux qu’un ancien mobutiste comme caution d’ouverture politique ? Et quel meilleur contre-modèle au bon gestionnaire qu’un président dont la famille contrôle des pans entiers de l’économie nationale ? « Kengo a montré à Mobutu et à Kabila qu’il leur était plus utile en tant qu’opposant, explique un sénateur. En privé, il ne cache pas ce qu’il pense. Il savait manier les humeurs de Mobutu. Aujourd’hui, il attend que Kabila trébuche. »

Lire aussi : Les désastreuses aventures du Che au Congo

Le grand équilibriste prend congé de la conversation. Comme dernière pirouette, une référence incongrue : « Pour l’avenir, je me vois un peu comme Antoine Pinay. » Président du Conseil sous la IVe République française, puis ministre des finances de Charles De Gaulle, Antoine Pinay conseilla de nombreux hommes politiques à la fin de sa vie. Léon Kengo, au cœur d’un système politique verrouillé depuis plus d’un demi-siècle, n’a-t-il jamais eu de regrets ? « Un seul : ne pas avoir été président du Congo. “Ne fût-ce qu’un jour”, comme disait Mobutu. Mais il est resté trente-deux ans. » Après une vie passée à gravir tous les échelons du pouvoir, sauf le plus haut, « Léon l’Etat » n’a jamais semblé aussi proche, ni aussi éloigné de son but. Quant à Joseph Kabila, s’il n’est plus président, il deviendra sénateur à vie.

Avec Le Monde

Après quatre éditions, le Festival à Sahel ouvert a fini de s’enraciner dans les dunes de sable de Mboumba. La manifestation s’offre, aujourd’hui, comme un exemple demodèle économique à dupliquer un peu partout dans le Sénégal. Cela, dans l’intérêt de faire jouer à la culture un rôle déterminant dans le développement des terroirs. L’appropriation du Faso par les villageois, à travers le bénévolat, et l’implication des partenaires commencent déjà à porter ses fruits. Grâce au Faso, ce village situé aux confins du Sénégal est sorti de l’anonymat. Il s’ouvre désormais au monde en accueillant des stars internationales et des centaines de festivaliers lors de chaque édition. En mettant l’accent sur la formation et la mise en place d’infrastructures culturelles (podium, studio de formation, local technique, salle de répétition…), l’Association Globequi a initié le Faso pose les bases d’une véritable politique de l’industrie de la culture. Ainsi, en s’inscrivant dans une politique de décentralisation des actions culturelles, le festival participe à la promotion du tourisme local. Mboumba et ses populations affichent un certain élan de fierté culturelle faisant de leur terroir un terreau fertile du tourisme. Aujourd’hui, il n’est pas nécessaire de faire des études pour mesurer l’impact direct de cette manifestation sur le quotidien des villageois. Les initiateurs du Faso comptent travailler à « la valorisation ou réhabilitation des maisons d’accueil ». Le Festival à Sahel ouvert est l’un des rares événements culturels périodiques à ne pas bénéficier d’une subvention du ministère de la Culture. Pourtant, depuis 2010, le Faso œuvre sans cesse pour le développement économique et social de Mboumba via des activités autour de la préservation de l’environnement, la formation, des campagnes de sensibilisation contre certaines maladies, des consultations spécialisées…

Après quatre éditions, le Festival à Sahel ouvert a fini de s’enraciner dans les dunes de sable de Mboumba. La manifestation s’offre, aujourd’hui, comme un exemple demodèle économique à dupliquer un peu partout dans le Sénégal. Cela, dans l’intérêt de faire jouer à la culture un rôle déterminant dans le développement des terroirs. L’appropriation du Faso par les villageois, à travers le bénévolat, et l’implication des partenaires commencent déjà à porter ses fruits. Grâce au Faso, ce village situé aux confins du Sénégal est sorti de l’anonymat. Il s’ouvre désormais au monde en accueillant des stars internationales et des centaines de festivaliers lors de chaque édition. En mettant l’accent sur la formation et la mise en place d’infrastructures culturelles (podium, studio de formation, local technique, salle de répétition…), l’Association Globequi a initié le Faso pose les bases d’une véritable politique de l’industrie de la culture. Ainsi, en s’inscrivant dans une politique de décentralisation des actions culturelles, le festival participe à la promotion du tourisme local. Mboumba et ses populations affichent un certain élan de fierté culturelle faisant de leur terroir un terreau fertile du tourisme. Aujourd’hui, il n’est pas nécessaire de faire des études pour mesurer l’impact direct de cette manifestation sur le quotidien des villageois. Les initiateurs du Faso comptent travailler à « la valorisation ou réhabilitation des maisons d’accueil ». Le Festival à Sahel ouvert est l’un des rares événements culturels périodiques à ne pas bénéficier d’une subvention du ministère de la Culture. Pourtant, depuis 2010, le Faso œuvre sans cesse pour le développement économique et social de Mboumba via des activités autour de la préservation de l’environnement, la formation, des campagnes de sensibilisation contre certaines maladies, des consultations spécialisées… Présent au Sénégal dans le cadre de la 4ème édition du Festival à Sahel ouvert (Faso), l’artiste angolais Bonga, acteur majeur de la scène africaine, a livré,le 24 février, un grand concert à Mboumba. Avec sa voix cassée et avenante, il a offert une ballade musicale inédite aux accents angolais.

Présent au Sénégal dans le cadre de la 4ème édition du Festival à Sahel ouvert (Faso), l’artiste angolais Bonga, acteur majeur de la scène africaine, a livré,le 24 février, un grand concert à Mboumba. Avec sa voix cassée et avenante, il a offert une ballade musicale inédite aux accents angolais. Après trois éditions, le Festival à Sahel ouvert a pris un cachet populaire du fait de l’engouement qu’il a suscité auprès des populations. L’événement a permis, d’après Xavier Simonin, directeur du Faso, de créer un modèle de développement décentralisé grâce à l’action culturelle.

Après trois éditions, le Festival à Sahel ouvert a pris un cachet populaire du fait de l’engouement qu’il a suscité auprès des populations. L’événement a permis, d’après Xavier Simonin, directeur du Faso, de créer un modèle de développement décentralisé grâce à l’action culturelle.